„substanzloses Gerede einer unzufriedenen Frau, die sich durch die Betten vögelt“ – über zweigleisige Sexualmoral und fragwürdige Bewertungskriterien

Kennst du #dichterdran? Unter diesem Hashtag wurden im Sommer 2019 auf Social-Media Postings veröffentlicht, in denen auf eine Art über männliche Autoren geschrieben wurde, wie sonst nur über weibliche und weiblich gelesene Autorinnen* geschrieben wird. Beiträge wie dieser spießten den Sexismus auf, mit dem Frauen* in der Literaturkritik nur allzu oft begegnet wird:

Mit den dunklen Augen wirkt der zierliche Franz Kafka nicht selten anämisch. Wir haben uns mit ihm über Ernährung unterhalten. Unsere Bildstrecke zeigt, wie er mit geschicktem Make-up frischer wirkt. #dichterdran

Was wie ein überdrehter Hype wirken könnte, sollte vor allem die bittere Realität aufzeigen. Nämlich, dass schreibenden Frauen* auch heute noch eine Sonderstellung in der Literaturkritik zukommt. Und diese Sonderstellung hat eine lange Geschichte.

Aufkommende Frauenliteratur – oder: Gibt es weibliche Ästhetik?

In den 1950er und 60er-Jahren erkannte man in Deutschland das Defizit an schreibenden Frauen* in den Verlagsprogrammen. Während es im angelsächsischen Kulturraum bereits eine Vielzahl erfolgreicher schreibender Frauen* gab und die feministische Literaturwissenschaft Einzug in die Universitäten hielt, kreierten allmählich die ersten deutschen Verlage „neue Talente“, schufen ganze Frauenliteraturreihen und feierten längst verstorbene Autorinnen*. Die wichtigsten und nachhaltigsten Veränderungen im Literaturbetrieb in Hinblick auf Autorinnenschaft kamen mit der zweiten Frauenrechtsbewegung und dem politischen Feminismus in den 1970er Jahren. Es kam eine neue Generation von Schriftstellerinnen*, die betont als Frauen auftraten und überwiegend „weibliche“ Themen behandelten. Schnell wurde der Begriff „Frauenliteratur“ dafür gefunden. Doch war auch dies keinesfalls eine Vorreiterbewegung des deutschsprachigen Literaturbetriebs: Die aus England und Amerika importierte „Frauenliteratur“ war äußerst erfolgreich und so war es nur logisch, dass man dasselbe auch im deutschsprachigen Raum versuchte. Die Folgen dieser Bewegung waren durchaus beachtlich: Es wurde erreicht, dass mehr von Frauen* geschriebene Werke erschienen, wodurch die Kluft zwischen männlicher und weiblicher Autor*innenschaft vorübergehend geschmälert wurde. Zudem bekamen Autorinnen* nun auch Verträge mit größeren, namhaften und internationalen Verlagen, wodurch auch der Bekanntheitsgrad allmählich erweitert und die Präsenz im Literaturbetrieb gestärkt wurde. Und auch inhaltlich gab es Auswirkungen: Die Themen und Darstellungsweisen wurden durch die neue literarische Vielfalt abwechslungsreicher. Die Literaturkritik reagierte, so die Literaturwissenschaftlerin Barbara Becker-Cantarino, „von enthusiastisch bis herablassend wohlwollend bis ironisch vernichtend“. Ab Mitte der 70er-Jahre entstanden neben zahlreichen Frauenzeitschriften auch Frauenverlage, Frauenbuchläden, Sommeruniversitäten für Frauen* und vieles mehr. Im Zuge der Frauenforschung bildete sich nun auch eine feministische Literaturwissenschaft heraus. Aber: Zwar wurde Autorinnen* allmählich Raum eingestanden, jedoch war dieser nicht mehr als eine abseitige Kammer im Literaturbetrieb.

Unmögliche Autor*innenposition

Die Literaturwissenschaftlerin Barbara Becker-Cantarino zeigt in ihrem Beitrag „Ästhetik, Geschlecht und literarische Wertung, oder: warum hat Elfriede Jelinek den Nobelpreis erhalten?“ auf, dass das Konzept des Geschlechts in Hinblick auf die Autor*innenpersönlichkeit seit dem beginnenden 19. Jahrhundert bis heute Einfluss auf die literaturwissenschaftliche Diskussion hat, und dass dieser Umstand erst seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kritisch reflektiert wird. Nachdem um 1800 der Begriff „Geschlecht“ als „natürlicher Geschlechtsunterschied“ zementiert worden ist, wurde die Vorstellung von gutem Geschmack, Schönheit und Kunst dahingehend geprägt. Lange Zeit war man der Überzeugung, eine Frau* könne trotz „schönem Verstand“ kein richtiges Geschmacksurteil fällen – ihr fehle schlichtweg das „Genie“, welches neben dem „tiefen Verstand“ einzig dem Mann obliege. Gattungen und Themen, wie etwas Politisches, das eine distanzierte Analyse erfordert, oblag den Männern und das sei bis heute nicht ganz abgelegt worden, gibt die Literaturwissenschaftlerin Veronika Schuchter zu Bedenken. Die Überwindung der Diskriminierung von Autorinnen* war ein langer Prozess, der noch immer nicht vollständig abgeschlossen ist. So zeigt eine statistische Erhebung der Universität Innsbruck den Umstand auf, dass lediglich ein Drittel der im Jahr 2018 meistbesprochenen Bücher von Autorinnen* stammen. „Um sich gegen marginalisierende Kanonisierung, z.B. als ,Frauenliteratur‘, zu wehren, argumentierten und argumentieren Künstlerinnen und Autorinnen selbst, das Geschlecht spiele für die Kunstproduktion keine Rolle, ja Kunst und Künstler seien androgyn“, so die Literaturwissenschaftlerin Birgit Dahlke. Doch der realen Machtlosigkeit von Frauen* stand und steht die Macht der „imaginierten Weiblichkeit“ gegenüber. Autorinnen* befinden sich, so ist man sich in der feministischen Literaturwissenschaft einig, in einer unmöglichen Autor*innenposition, irgendwo zwischen der „Übermacht an künstlerischen Weiblichkeitsbildern einerseits und dem Ausschluss realer Frauen aus dem Kanon der Literatur- und Kunstgeschichte andererseits.“

Nadine Rendl hat Germanistik und Vergleichende Literaturwissenschaften studiert und 2019 ihre Bachelorarbeit zum Thema „Frauen in der Literaturkritik“ verfasst. Im Haymon Verlag ist sie für Pressearbeit und Social-Media-Marketing zuständig.

Typisch weiblich?

Die Literaturwissenschaftlerin Veronika Schuchter beschäftigt sich an der Universität Innsbruck seit 2007 mit der Untersuchung der „Literaturkritik als Gender-Diskurs“. Dafür werden im Rahmen einer Langzeitstudie Literaturberichterstattungen im deutschsprachigen Feuilleton in Hinblick auf Geschlechter-Codierung und geschlechtliche Inszenierung von Wertung und Autor*innenschaft untersucht. Die Auswertungen zeigen, dass es deutliche inhaltliche Unterschiede in den Kritiken gibt: So werden Autorinnen* vielfach „weiblich konnotierte Adjektive und Werturteile zugewiesen (…)“, während für das männliche Schreiben eine „naturwissenschaftliche Sprache“ verwendet werde, so Schuchter. Als „typisch weiblich“ gilt etwa emphatisches Schreiben, aus dem Leben gegriffenes Schreiben, große Authentizität und autobiografische Einflüsse. Darüber hinaus werden Alter und Aussehen von Autorinnen* in der Berichterstattung unverhältnismäßig viel Wert beigelegt, wie etwa eine aktuelle Rezension zu Ronya Othmanns Roman „Die Sommer“ zeigt.

Da schreibt die Rezensentin im Spiegel: „Othmanns Texte argumentieren vernünftig, aber auch mit einer Schärfe, die der jungen Frau im weißen Kleid nicht anzumerken ist.“

Das Kommentieren von Äußerlichkeiten gepaart mit einem Urteil zum schriftstellerischen Können der Autorin* ist eine Praxis, die sich vielfach beobachten lässt und die Frage aufwirft: Welche relevante Verbindung besteht zwischen dem Aussehen und dem Schreiben einer Person? Überhaupt: Welche Notwendigkeit besteht, das äußere Erscheinen zu thematisieren, wenn ohnehin in allen Medien – mit Ausnahme des Radios natürlich – mit Bildern gearbeitet wird? Weiters heißt es in dem Artikel: „Die Schriftstellerin Ronya Othmann erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die innerlich zerrissen ist zwischen Deutschland und Nordirak. Es könnte ihre eigene sein.“

Da ist sie, die Frage nach dem autobiografischen Bezug. Wie viel der Autorin* steckt in ihrer Protagonistin*? Gemeinhin wird „weibliches“ Schreiben immer als emotionaler, mitten aus dem Leben (der Autorin*?) gegriffen assoziiert, das wird aber häufig gleichzeitig auch abgewertet gegenüber dem allgemein als analytisch betrachteten „männlichen“ Schreiben. Eine Erklärung könnte sein, dass „privat“ gelesene Textsorten wie etwa Romane in Form von Tagebüchern in der Vergangenheit häufiger von Autorinnen* kamen. Alles, was die häusliche Sphäre betraf, war mit dem „Weiblichen“ verbunden. Vielleicht liegt auch deshalb die Gefahr nahe, Texte von Frauen* mit deren Privatleben zu verknüpfen. Obwohl das natürlich genauso sinnvoll ist, wie anzunehmen, Kafka habe einige Zeit als riesenhafter Käfer verbracht. Natürlich ist Schreiben nie ganz von der schreibenden Person zu trennen – aber der Schluss, das Leben einer Figur habe zwangsläufig sehr viel mit dem Leben der Autorin* zu tun, ist schlichtweg falsch. Ein weiteres interessantes Beispiel für genderorientierte Literaturkritik lieferte vor einiger Zeit der Tages-Anzeiger in dem Beitrag über Sally Rooneys „Gespräche mit Freunden“: Darin wird die Autorin* als „aufgeschrecktes Reh mit sinnlichen Lippen“ beschrieben. Und in seiner Auseinandersetzung mit dem Text attestiert der zuständige Literaturkritiker: „Bei Sally Rooney gibt es Szenen, die von Marivaux abgeschrieben sein könnten.“ Würde man Ähnliches jemals über Samuel Beckett schreiben? Die Betrachtung solcher Aussagen, das Absprechen eigener Ideen und eigenem Könnens sollte uns immer auch zur Frage führen: Würden die Reaktionen anders ausfallen, wenn die Autorin* keine weiblich, sondern eine männlich gelesene Person wäre?

Ist weibliche Lust unerwünscht?

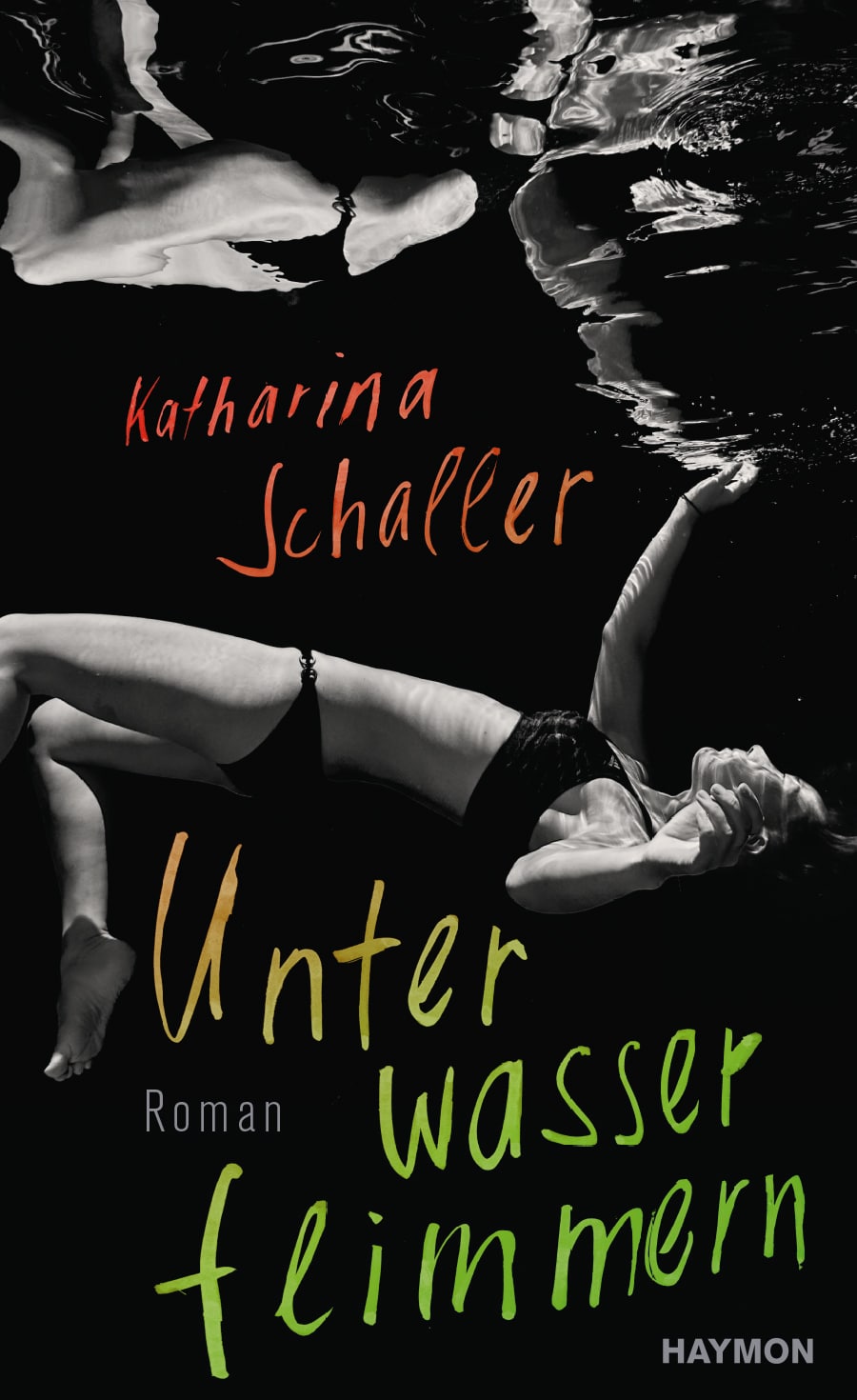

Ganz besonders auffallend sei der Bewertungshabitus, so die Literaturwissenschaftlerin Veronika Schuchter, wenn der zu besprechende Text einer Autorin* Sexualität behandle. In diesen Fällen sei es schwierig, die eigene Person außenvorzulassen, weil Erotik jeden betreffe. „(…) da wird immer auch das Geschlecht des Kritikers, der Kritikerin und die eigene Position in der Gesellschaft virulent“. Und diese Tatsache lässt sich nicht nur im Bereich der professionellen Literaturkritik beobachten: Auf Vorablesen wurde in diesem Frühjahr viel über den Roman „Unterwasserflimmern“ von Katharina Schaller diskutiert. Unter viele begeisterte Stimmen mischten sich auch solche, die den Roman emotional kritisierten. „(…) das Gerede einer unzufriedenen Frau, die sich durch die Betten vögelt und ihren Partner betrügt“, „(…) nur ist mir die Situation bzw. die Hauptdarstellerin durch ihr Handeln so unsympathisch, dass es mir auch egal wäre, würde sie sich einen Tripper einfangen“ – so und ähnlich klingen einige dieser Stimmen. Und in einer kürzlich erschienenen Besprechung einer Bibliothekszeitschrift liest sich: „Das Debüt der Autorin ist an Substanzlosigkeit unübertroffen. Nicht einmal personifiziert, plattitürt sie sich in pseudo-intellektuellen Sätzen mit flätigen Ausdrücken. Die Empathielosigkeit der Hauptprotagonistin zieht sich über die gesamten 194 Seiten, bis hin zum letzten Satz ,Ich kann nichts erkennen‘, der einen die Frage stellen lässt: Ist das Kunst, oder kann das weg?“ Geht es hier um die explizite Darstellung von Sex oder geht es darum, dass er aus weiblicher Perspektive so ungeschönt und nüchtern erzählt wird. Wie wird ein Schwanz bei Michel Houellebecq gelesen – und wie bei Leïla Slimani? Dass der Sex im Roman aber auch Symbol ist für all das, was die Protagonistin* mit Worten nicht sagen kann, dass er eine Form der Selbstbestimmtheit ist, die für sie nicht vorgesehen ist, geht dabei völlig unter. Männliche Untreue hingegen wird völlig anders bewertet: Männlich gelesene Figuren in Romanen, die fremdgehen, tun dies aus Gründen oder weil sie dem Reiz der weiblichen „femme fatale“ einfach nicht widerstehen können – unsympathisch werden sie dadurch nicht. Viel spricht dafür, dass sich die zweigleisige Sexualmoral der Gesellschaft hier auf die Bewertung einer fiktiven Figur überträgt.

Allgemein gesprochen ist es ein Grundprinzip von Literatur, von Kunst überhaupt, dass jede*r etwas anderes darin liest und sich seine höchst eigene Meinung bildet. Gerade das macht sie so schön, so speziell, und zum Inhalt von so vielen guten Gesprächen. Und gerade das öffnet uns Türen und Tore zu neuen Horizonten, neuen Erfahrungen, neuen Denkräumen. Gerade auch beim Lesen üben wir, uns zwischendurch selbst zu hinterfragen, unsere Standpunkte abzuklopfen daraufhin, ob sie noch gültig sind, so, wie sie waren. Und eben deshalb sollten wir uns auch immer wieder die Frage stellen, was wir wann warum bewerten.

Du willst mehr Feminismus, Selbstbestimmung und Empowerment? Dann darfst du Lisa-Viktoria Niederbergers Beitrag und ihre Forderung nach mehr Diversität im Bücherregal sowie Beatrice Frasls Beitrag über Frauen in Machtpositionen und die Interviews mit Dr.in Bettina Zehetner und Mag.a Petra Schweiger zum Thema Schwangerschaftsabbruch nicht verpassen! Darf’s was Literarisches sein? Katharina Schallers „Unterwasserflimmern“ verwandelt Lesen in Spüren und erzählt von dem, was zwischen uns liegt: Vom Salz auf unserer Haut, wenn wir uns ganz nahe sind. Der Kälte im Blick einer Person, die uns fremd geworden ist. Von Freundschaft und Familie, unverhofften Beziehungen und Liebe, Vertrauen und Begehren. Und von einer Ebene der Kommunikation, die mehr sagt, als Worte es können.