„Inklusion muss überall gelebt werden“ – ein Interview mit Gunnar Mertz und Lina Maisel

Mehr als 10 % der österreichischen Bevölkerung müssen in Leichter Sprache lesen. Dennoch gab es bis jetzt keine inklusive, barrierearme Aufarbeitung des Holocaust und des Zweiten Weltkriegs in Österreich. Geschichte muss verständlich und zugänglich sein, damit die Erinnerungskultur funktioniert. Und mit der Mitverantwortung Österreichs am Holocaust und am Zweiten Weltkrieg geht die Verantwortung einher, Bildungs- und Forschungsarbeit zu leisten. Diese Bildung darf und soll von allen Menschen erfahren werden, unabhängig von (An-)Alphabetismus, Lernfähigkeit oder Sprachverständnis. Deshalb ist es umso wichtiger, vielschichtige, sensible und komplexe Themen verständlich und begreifbar zu machen.

Gunnar Mertz und Lina Maisel leisten mit ihrem Buch „National-Sozialismus in Österreich in Leichter Sprache“ einen wichtigen Beitrag zur Bildungsarbeit und zur Aufarbeitung des Holocaust und Nationalsozialismus in Österreich – es ist das erste Buch, das diese Themen in Leichter Sprache aufbereitet.

Wir haben mit Gunnar Mertz und Lina Maisel darüber gesprochen.

Euer Buch ist das erste, das sich in Leichter Sprache mit dem Holocaust und dem Zweiten Weltkrieg in Österreich befasst. Was ist die Leichte Sprache und weshalb ist es so wichtig, eine barrierefreie und zugängliche Sprache einzusetzen?

Maisel: Leichte Sprache ist eine einfachere Version unserer Alltagssprache. Sie hat viele Regeln: Zum Beispiel müssen die Sätze sehr kurz sein oder es dürfen keine Fremdwörter verwendet werden. Leichte Sprache ist sehr wichtig für viele Menschen. Sie macht Informationen für viele Menschen zugänglich und ermöglicht die Teilhabe. Im Fall unseres Buches: die Teilhabe an unserer Geschichte und der Erinnerung daran.

Mertz: Aus der Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen kann für Menschen mit Behinderungen ein Anspruch auf verständliche Informationen abgeleitet werden. Diesem Anspruch wird im öffentlichen Raum zu wenig entsprochen. Auch in der Erinnerungskultur zum Nationalsozialismus mussten in Österreich sehr viele Barrieren überwunden werden. Die Republik Österreich bekannte sich erst Anfang der 1990er Jahre zu ihrer Verantwortung. Mit dem Buch wird nun eine weitere kleine Barriere überwunden. Leichte Sprache ist aber auch für Menschen ohne Behinderungen hilfreich, um dieses schwierige Thema zu erfassen.

Wie und wo wird Leichte Sprache eingesetzt und gibt es unterschiedliche Ausführungen davon?

Maisel: Leichte Sprache kann und sollte überall eingesetzt werden: von Medienberichten über Gesetzestexte bis hin zu Literatur. Es gibt sogar erste Theaterstücke in Leichter Sprache. Inklusion muss überall gelebt werden. Es gibt verschiedene Formen der Leichten Sprache. Man unterscheidet vor allem zwischen Leichter und Einfacher Sprache. Leichte Sprache hat ein klares Regelwerk. Und vor allem muss eine Prüfgruppe von Menschen aus der Zielgruppe den Text lesen und auf Verständlichkeit prüfen. So haben wir es auch bei unserem Buch gemacht. Ein sehr spannender Prozess! Einfache Sprache hat weniger starre Regeln, wird nicht geprüft und ist weniger vereinfacht als die Leichte Sprache.

Gunnar Mertz ist Politologe und Zeithistoriker. Er ist Doktorand am Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien und hat in mehreren wissenschaftlichen Journals und Sammelbänden publiziert. Zu seinen Fachgebieten zählen die Zeit des Nationalsozialismus und die Entnazifizierung.

Lina Maisel ist Kommunikationswissenschaftlerin und Psychologin. Sie arbeitet mit Menschen mit Lernschwierigkeiten im Selbstvertretungs-Zentrum Wien und ist zertifizierte Übersetzerin für Leichte Sprache.

Wie wird man Übersetzer*in für Leichte Sprache und in welchen Tätigkeitsbereichen wird man eingesetzt?

Maisel: Es gibt eigene Ausbildungen zur zertifizierten Übersetzerin für Leichte Sprache. Die Übersetzer*innen übersetzen alles Mögliche, je nach Auftrag. Im Sinne der Barrierefreiheit gibt es da keine Grenzen.

Woher kam die Idee, ein Buch in Leichter Sprache über den Nationalsozialismus in Österreich zu schreiben?

Mertz: Durch berufliche Tätigkeit lernte ich die Arbeit der Behindertenanwaltschaft und den Behindertenanwalt Hansjörg Hofer kennen. Die Anwaltschaft ist oftmals die letztmögliche öffentliche Ombudsstelle für Menschen, die aufgrund ihrer Behinderung Diskriminierung erfahren. Durch die Sensibilisierung für barrierearme Informationsvermittlung in der Behindertenanwaltschaft kam dann irgendwann die Projektidee. Mehrere österreichische Bildungseinrichtungen mit Bezug zum Nationalsozialismus boten bereits leicht verständliche Informationen an, wobei der Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim schon im Jahr 2014 Pionierarbeit geleistet hatte. Eine Gesamtdarstellung stand aber noch aus. Hansjörg Hofer unterstützte das Projekt von Anfang an und half den Grundstein zu legen.

Wie sah der Entstehungsprozess bei eurem Buch aus; wie liefen die historische Recherche, das Kuratieren der Inhalte, die Übersetzung in Leichte Sprache und die Gestaltung ab?

Mertz: Hansjörg Hofer verstarb im Jahr 2022. Das war ein großer Rückschlag für die Behindertenrechtsbewegung und auch für das Buchprojekt. Mit Lina Maisel habe ich eine Partnerin gefunden, mit der das Projekt doch noch möglich wurde. Die Recherche war relativ einfach. Informationen über den Nationalsozialismus in Österreich sind in schwerer Sprache vielfach verfügbar: im Haus der Geschichte Österreich, in der Dauerausstellung des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes oder in der Jugendsachbuchreihe „Nationalsozialismus in den Bundesländern“ im StudienVerlag. Beim Kuratieren der Inhalte sollte der aktuelle Forschungsstand abgebildet werden.

Maisel: Viele Überlegungen sind in die grafische Gestaltung des Buches eingeflossen. Es gab einen engen Austausch mit dem Haymon Verlag, dem auf Leichte Sprache spezialisierten Grafiker Marc Derwahl und Selbstvertreter:innen der Mensch-Zuerst-Bewegung. Zum Beispiel: Jedes Kapitel hat eine eigene Farbe, um den doch sehr umfangreichen Text besser in kleinen Einheiten lesen zu können. Das sind dann kleine Häppchen mit maximal 20 Seiten. Damit entsprechen wir den Regeln für Leichte Sprache, nach denen Texte nicht zu lang sein sollten. Ein anderes Beispiel: Schwere Wörter sind bei der ersten Verwendung fett markiert und in einem Wörterbuch am Ende des Buches erklärt.

Mertz: Allgemein war es kein „klassischer“ Zugang der Übersetzung eines vorgegebenen Ausgangstextes. Es war ein viel umfassenderer Austauschprozess mit Lina Maisel und ein vielfaches Hin und Her von Formulierungen. Unsere Zusammenarbeit war vielschichtig verwoben. Ich lernte dazu und versuchte, Sätze bereits in Leichter Sprache einzubringen, während Lina Maisel sich mit geschichtswissenschaftlichen Diskussionen auseinandersetzte.

Maisel: Die Übersetzung in Leichte Sprache war ein mehrstufiger Prozess. Es gab viele Überlegungen und Diskussionen zu einzelnen Begriffen. Es war ein ständiges Abwägen: Wie leicht soll die Übersetzung sein? Wie verhindern wir einen Informationsverlust?

Zusätzlich zu den bei Büchern normalen Korrekturschleifen wurde euer Buch beispielsweise auch von einer Prüfgruppe für Leichte Sprache sowie einem historischen Fachbeirat überprüft. Was waren Herausforderungen bei eurem Buch, bei der Recherche sowie beim Schreiben?

Mertz: Wir sind das Buchprojekt nach dem Grundsatz der Mensch-Zuerst-Bewegung „Nichts über uns, ohne uns“ angegangen. Das erfordert die Einbeziehung von Menschen mit Behinderungen. Wir haben eine überregionale Prüfgruppe von fünf Selbstvertreter:innen aus ganz Österreich aufgebaut. Gemeinsam mit dieser Gruppe sind wir den gesamten Text in mehrmonatiger Arbeit durchgegangen. Auf der einen Seite haben sie schwere Begriffe gestrichen, zum Beispiel das Wort „Entnazifizierung“. Auf der anderen Seite ermutigte uns die Prüfgruppe, auch komplexere Sachverhalte einzubeziehen. Der Fachbeirat hat weiteres wertvolles inhaltliches Feedback zum Text gegeben. Es wirkten 15 Personen auf den Text und die Grafik ein. Es war spannend, einige unterschiedliche Standpunkte und Wünsche zu vereinen. Fachbeirat und Prüfgruppe haben uns in der Arbeit sehr bestärkt.

Maisel: In einer abschließenden Sitzung der Prüfgruppe mit dem Fachbeirat haben wir gemeinsam an Formulierungen gearbeitet und letzte Begriffe festgelegt. Beispielsweise haben wir uns gemeinsam entschieden, das schwere Wort „Deportation“ nur einmal im Text zu erklären und sonst das einfachere Wort „Verschleppung“ zu verwenden.

Eine inklusive Aufbereitung des Themas ist zuvor nicht wirklich passiert. Wie kommt es, dass eigentlich absolute Grundpfeiler unserer Erinnerungskultur und nationalen Identität bislang nicht barrierearm zugänglich waren?

Mertz: Es ist erschreckend, wie wenig Sachbücher es in Leichter Sprache gibt. Menschen mit Behinderungen sind in Österreich in vielerlei Hinsicht diskriminiert. Man kann sagen, dass Menschen mit Lern- und Sprachschwierigkeiten, funktionalem Analphabetismus und eingeschränktem Sprachverständnis auch in der historischen Erinnerung diskriminiert werden. Wir haben im Zuge unserer Arbeit den Eindruck gewonnen, dass viele Institutionen und Einrichtungen den Bedarf an barrierearmer Kommunikation von Geschichte erkannt haben. Wir schätzen, dass die Verwendung von Leichter Sprache in der historischen Bildungsarbeit zunehmen wird.

Wie können solche sensiblen, gesellschaftlichen Themen für alle zugänglich aufgearbeitet werden? Was muss diesbezüglich noch geschehen, was muss sich ändern?

Mertz: In verschiedenen Bereichen, insbesondere auf Websites, sind bereits viele leicht verständliche Informationen verfügbar. Das Genre des Sachbuches in Leichter Sprache muss in Österreich erst noch entstehen. Das wünschen wir uns.

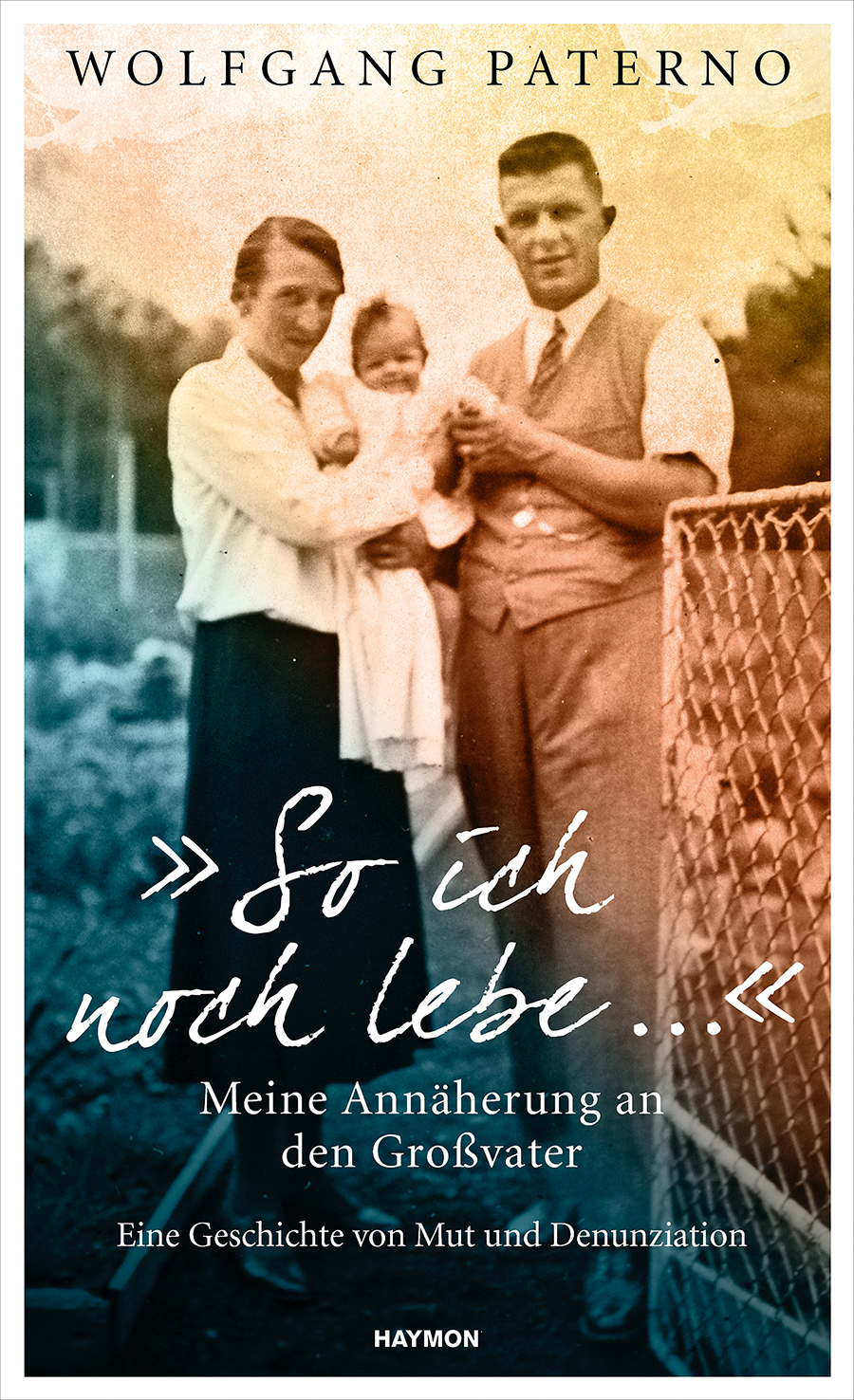

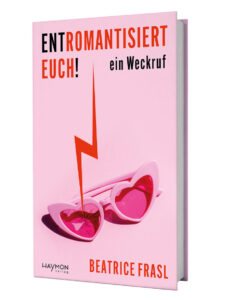

Das erste Buch über den Holocaust und Zweiten Weltkrieg in Österreich in Leichter Sprache.

Ein neues Kapitel der Erinnerungskultur bricht an: Warum brauchen wir dieses Buch? Ganz klar: weil es ein Buch ist, das Pionierarbeit leistet. Das in puncto Inklusivität aufholt, ein Vakuum in der politischen Bildung in Österreich füllt. Mit dem vorliegenden Band liefern Maisel und Mertz die Basis für einen inklusiven Wissenstransfer über den Nationalsozialismus in Österreich und damit für mehr Teilhabe, Verständnis und Empathie.

Erhältlich online und überall, wo es Bücher gibt.