Im Oktober 2021 veröffentlichte die Universität Rostock die Fortschrittsstudie „Sichtbarkeit und Vielfalt“. Die Leiterin der Studie, Prof. Dr. Elizabeth Prommer, bilanzierte: „Die Ergebnisse zeigen, dass unser Fernsehprogramm noch nicht die Vielfalt der Bevölkerung abbildet.“ Bei queerer Repräsentation wird festgestellt, dass „nur rund 2 Prozent der im Beobachtungszeitraum erfassten Personen nicht heterosexuell waren.“ Sichtbar wurden nur homosexuelle (0,9%) und bisexuelle (1,3%) Charaktere. Bei 27,4% war die sexuelle Orientierung „nicht erkennbar“.

Weiterführende Erhebungen und repräsentative Zahlen für alle anderen Medienbereiche im deutschsprachigen Raum gibt es bisher nicht. Das möchte die Queer Media Society unter anderem ändern.

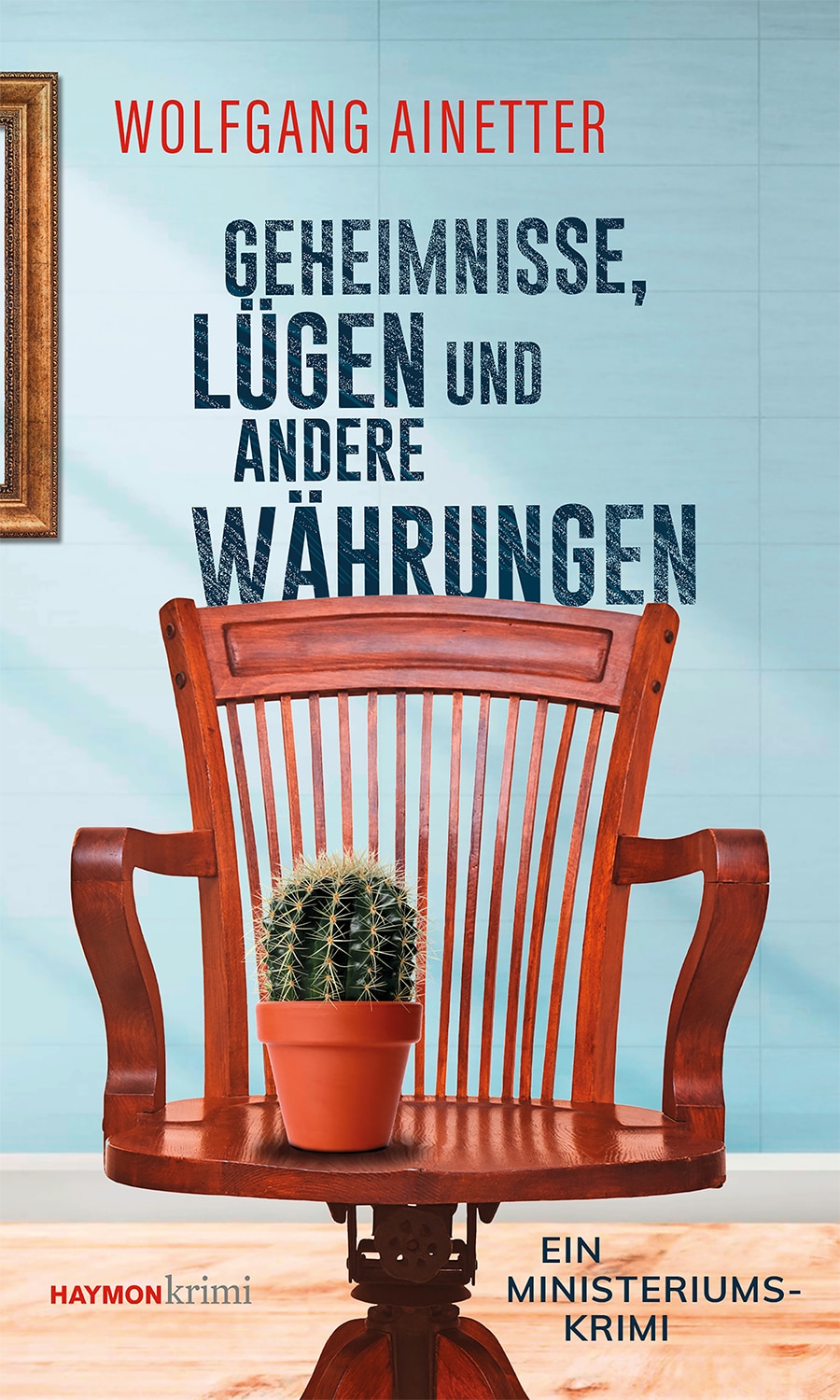

Wenn nicht nur Kunstblut fließt – Theresa Prammer und Ursula Poznanski im Gespräch über Krimi und Theater, Realitäten und Fiktion

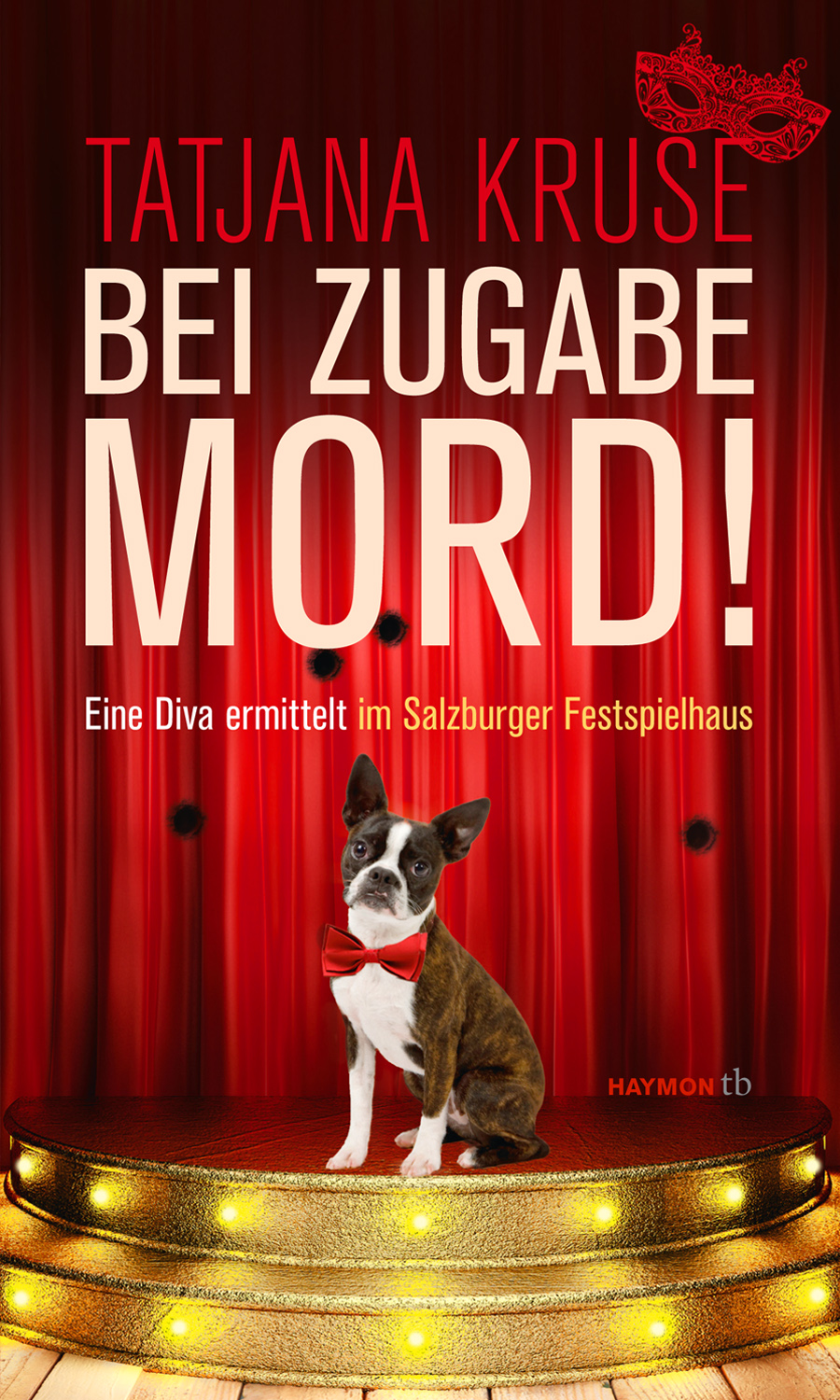

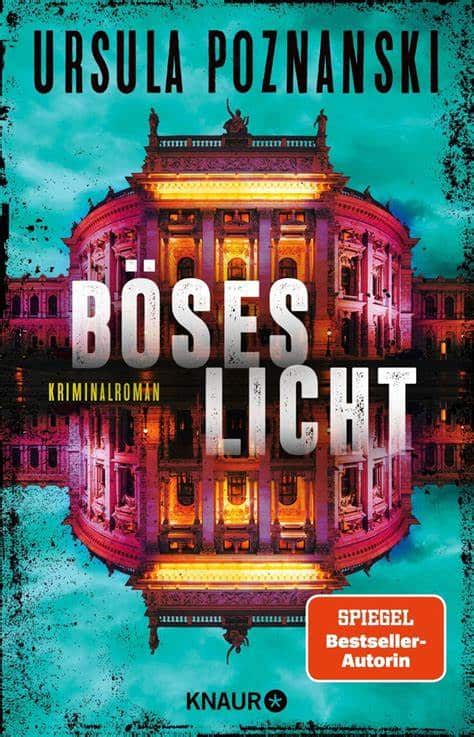

Krimi und Theater – diese Mischung verspricht abendfüllende Unterhaltung. Nicht nur im Burgtheater, sondern auch Zuhause. Denn: Manche Kriminalromane nehmen uns direkt mit hinter den Vorhang und auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Theresa Prammer lässt die Schauspielschülerin Toni Lorenz zusammen mit Privatdetektiv Edgar Brehm in „Falsche Masken“ bereits zum dritten Mal ermitteln: im Umfeld von Filmsets und Theaterbühnen genau so wie auf den Straßen Wiens. Intrigen, Probleme mit dem allgegenwärtigen Machtgefälle und große Gefühle stehen an der Tagesordnung. Bei Ursula Poznanski mischt sich in „Böses Licht“ Theaterblut mit Mord: Eine Leiche auf der Bühne verwischt die Grenze zwischen Schauspiel und Realität.

Von links: Linda Müller, Ursula Poznanski, Theresa Prammer und Irene Zanol präsentieren das Thema ihres Gesprächs: Krimis, in denen Film und Theater im Zentrum stehen. In „Schattenriss“ und „Lockvogel“ von Theresa Prammer ermittelt Schauspielschülerin Toni Lorenz, in „Böses Licht“ und „Stille blutet“ von Ursula Poznanski treffen Medienwelt und Theater auf Thriller und (Kunst-)Blut.

Haymon Krimi Verlagsleiterin Linda Müller und Literaturwissenschaftlerin und Podcasterin Irene Zanol haben mit den Autorinnen und Schauspielerinnen Theresa Prammer und Ursula Poznanski über „Tod und Theater“ gesprochen. Dafür getroffen haben sie sich im Rahmen des Kultursommers Wien. Krimi und Theater – diese Mischung verspricht nicht nur durchlesene Nächte, sondern auch Einblicke in die Welt hinter Scheinwerferlicht und Kamera. Welche Stücke Theresa Prammer und Ursula Poznanski inspirieren und wie sich die Debatte um MeToo auch in ihren Krimis spiegelt, kannst du hier nachlesen.

Irene Zanol und Linda Müller: Es macht uns allen viel Spaß, mithilfe von Kriminalromanen durch die Orte zu schreiten, die man kennt oder sogar bewohnt; oder auch Sehnsuchtsorte zu bereisen. Ursula, du wählst gerne ausgefallene Schauplätze für deine Krimis. Dein Buch „Böses Licht“ führt die Leser*innen zum einen ins Burgtheater und zum anderen zu den Salzburger Festspielen. Nach welchen Kriterien wählst du Schauplätze aus? Warum fiel die Wahl bei „Böses Licht“ aufs Theater?

Ursula Poznanski: Ich hatte schon ganz lange den Wunsch, einmal einen Krimi zu schreiben, der im Theater spielt. Ich habe lange in der Wiener Staatsoper statiert und habe mir gedacht, vielleicht mach ich was, das in der Oper spielt – die kenn ich ja noch ein bisschen besser … aber dann habe ich mir überlegt, das, was mir vorschwebt, funktioniert im Sprechtheater einfach besser; es haben sicher mehr Leute eine Vorstellung davon. Die Oper hat ja doch ein sehr spezifisches Publikum und Shakespeare, damit ist fast jeder schon einmal in Berührung gekommen. Man muss nie im Burgtheater gewesen sein, um sich vorstellen zu können, wie ein Theater aussieht. Das gesprochene Wort lässt sich auch viel besser in den Plot hineinarbeiten, weil ein Buch, das hat mehr mit Sprache zu tun und weniger mit Musik.

Linda Müller: Eine, die die Szenerie hinter den Kulissen und im Theater sehr genau kennt, die Ursula Poznanski beschreibt, ist Theresa Prammer. Im Buch „Böses Licht“ werden die Gefühle von Jasper geschildert, der auf Knien rutschen möchte aus Dankbarkeit für seinen Beruf als Schauspieler. Theresa, inwiefern kommt dir das bekannt vor?

Theresa Prammer: Wahnsinnig bekannt! Nein, ich war ja fast bis 2015 hauptberuflich Schauspielerin und als dann die „Wiener Totenlieder“ draußen waren und es absehbar war, dass sich beides nicht mehr hundertprozentig ausgeht … da muss ich sagen, ich hab mich sofort fürs Schreiben entschieden. Und ich bin sehr glücklich damit. Schauspielerin ist ein wahnsinnig toller Beruf und es ist ein schöner Beruf, aber es ist hart. Du hast so viele Vorsprechen und Castings, in der Woche circa drei bis vier. Und wenn du einmal im Monat irgendwas kriegst, dann bist du gut unterwegs. Dann sind’s aber manchmal Sachen, die du überhaupt nicht machen willst. Also was ich da schon für G‘schichtln mit Regisseuren und Regisseurinnen kenne, die Bierdosen wirklich knapp an dir vorbei geschmissen haben, weil sie das Gefühl hatten, du bist nicht wach genug bei der Probe … Es ist ein Traumberuf, es ist ein schöner Beruf, aber am Boden der Realität liebe ich das Schreiben ein bisschen mehr.

Linda Müller: Theresa, gibt es eine Rolle, die du gespielt hast und die dir besonders positiv in Erinnerung geblieben ist?

Theresa Prammer: Ja, tatsächlich schon. Das war mein Debüt am Burgtheater, das war von Turrini „Die Liebe in Madagaskar“. Ich habe die Tochter von Otto Schenk gespielt. Der nicht so schmeichelhafte Rollenname war „der fette Engel“, ich hab einen Fatsuit angehabt, aber es war super.

Linda Müller: Gibt’s für euch beide, abgesehen von Shakespeare, Theatertexte oder -stücke, die euch sehr geprägt haben im Schreiben?

Ursula Poznanski: In „Böses Licht“ probt das Ensemble relativ flott „Dantons Tod“ von Büchner, das mag ich sehr gern, von dem gibt’s ja nicht so viel, weil er nicht sehr alt geworden ist. Aber nicht jeder meiner Romane spiegelt jetzt zwingend was Theatralisches – aber doch immer wieder. Ich hab auch in einem Jugendroman einen Protagonisten, der sich gerade auf eine Aufnahmeprüfung in einer Schauspielschule vorbereitet und ich genieße es dann schon sehr, die Texte durchzuarbeiten und mich zu fragen: „Hehe, was lasse ich ihn jetzt vorsprechen?“ Ich hab schon eine große Affinität zum Theater und zu Theatertexten … vielleicht schreib ich einmal ein Stück, weiß ich nicht. Also konkrete Pläne gibt’s keine.

Theresa Prammer: Ja, also, in „Falsche Masken“ hat es mir gut gefallen, dass ich im Burgtheater eine Inszenierung von „Cyrano de Bergerac“ spielen lassen kann, bei der ich die Geschlechterrollen vertauscht habe. Der Cyrano ist bei mir die Cyrano und ich hab da alles umgedreht. Das Stück find ich wahnsinnig toll und ich hab’s irrsinnig gern. Ich glaub, dass die Geschlechterrollen umgedreht sind, das gibt’s tatsächlich noch nicht.

Und sonst, ich schreib ja auch Theaterstücke und ich hab ein großes Vorbild, neben Shakespeare: Neil Simon. Ich weiß nicht, ob der jetzt so bekannt ist. Der hat in den 60er Jahren „Ein ungleiches Paar“ – besonders den Film kennt man – und „Barfuß im Park“ geschrieben. Er hat so einen wahnsinnigen Wortwitz, aber so einen unaufdringlichen und so einen ganz intelligenten … und seine Figuren haben so viel Tiefe, obwohl es unglaublich lustig ist und manchmal auch Klamauk, aber es funktioniert auf so vielen Ebenen.

– Theresa PrammerEs war mir ein großes Anliegen, über die MeToo-Thematik zu schreiben, weil es wirklich Teil einer Realität ist.

Linda Müller: Nicht nur auf der Bühne passieren tragische und schlimme Dinge, auch in der Realität von Schauspielerinnen und Schauspielern, Theater- und Filmmachenden gibt es oft sehr dunkle und düstere Seiten. Und es kommt nicht von ungefähr, dass beide Bücher von dir, Theresa, auch „MeToo“ thematisieren. Eure Bücher zeigen sehr eindringlich die Mechanismen von Machtmissbrauch in der Theater- und Filmszene. Inwiefern war es euch ein Anliegen, dieses Thema in eure Kriminalromane einzubringen und inwiefern gehört es zum Themenkomplex Theater und Film dazu?

Ursula Poznanski: Die Idee dazu ist in mir gewachsen, weil zu dem Zeitpunkt, als ich begonnen habe, mir die Handlung zu überlegen, gerade eine Reihe von Schauspielerinnen und Regisseuren gesagt haben: „Ja super, dass es jetzt in Amerika alle möglichen Maßnahmen gibt, bei uns gibt’s die nicht und wir haben aber genau die gleichen Probleme. Und sie sind schlimm.“ Es gibt eine Reihe von sehr etablierten Regisseuren und Schauspielern, die es beinhart ausnutzen, dass sie so einen großen Namen haben und es jungen Schauspielerinnen super schwer machen, auf ‚normale‘ Art und Weise Karriere zu machen. Grad auch auf der Bühne ist das ein Thema. Ich hab das in meiner Zeit an der Staatsoper am Rande mitbekommen, wobei einen das als Statistin nicht in dem Maß betrifft, weil man dort nicht seine Karriere machen will. Und wenn einen jemand begrapschen möchte, kann man ganz gut die Kurve machen, weil niemand weiß, wie man heißt und niemand weiß, wer man ist. Man verschwindet einfach um die nächste Ecke und alles ist gut. Für jemanden, der seinen Beruf dort haben möchte und sein Geld dort verdienen möchte, ist das eine viel schwierigere Situation. Die sich auch einfach wahnsinnig gut in einem Krimi verarbeiten lässt.

MeToo-Debatte

Die Diskussion um Machtmissbrauch, vor allem sexuelle Belästigung gegenüber Frauen, in der Film- und Theaterszene geht auf den Hashtag „MeToo“ zurück. Dieser greift eine ältere feministische Online-Kampagne auf, die Empathie und Zusammenhalt für afroamerikanische Frauen fördern sollte, die Erfahrungen mit sexuellem Missbrauch machen mussten. 2017 wurde daran angeknüpft, um öffentlich über Machtmissbrauch zu sprechen und diesen publik zu machen.

Theresa Prammer: Es war mir ein großes Anliegen, weil es wirklich Teil einer Realität ist. Was sehr interessant war bei diesem ganzen „MeToo“: Wie das auf einmal aufgekommen ist, da war ich noch hauptberuflich Schauspielerin und erst da sind wir wirklich drauf gekommen, aha, diese Sachen haben System. Das ist gar nicht etwas, das zum Alltag gehört.

Rückblickend wirken viele Situationen absurd. Ganz am Anfang meiner Schauspielkarriere hatte ich ein Vorsprechen bei einem sehr renommierten Regisseur. Nachher hat der mir gesagt: „Ja, das war sehr gut, das hat mir sehr gut gefallen und wenn wir jetzt miteinander ins Hotel gehen und du gefügig bist, dann werde ich was für deine Karriere tun.“ Ich war so überrascht! Ich war damals wahnsinnig naiv, ich hab gelacht, weil es mir so unangenehm war. Ich hab gesagt: „Vielen Dank“, bin gegangen und hab nie wieder was von dem gehört. Aber wenn man das jetzt rückblickend betrachtet, was der da gemacht hat – das ist eigentlich irre und für mich noch immer unverständlich. Aber es war damals nicht ungewöhnlich. Hut ab vor allen, die in die Öffentlichkeit gehen und das sagen. Ich kenne noch sehr viele weitere Fälle, wo das öffentliche Aufzeigen von Problemen nicht so glimpflich ausgegangen ist: Bei denen wird gleich dagegen geklagt und die werden mundtot gemacht. Weil: Weg ist das Problem noch immer nicht. Daher find ich es gut, wenn man das immer wieder hervorholt; realistisch und ruhig beschreibt, wie es ist.

Manchmal ist es auch so zwiespältig. Weil bei den Proben besteht ein ganz nahes Verhältnis mit dem Regisseur, man ist dann sehr körperlich – der kommt zu dir und zeigt dir, wie er was gespielt haben will und wie du dein ganzes Talent einbringst und deine Leidenschaft. Da werden schon Grenzen überschritten. Und wenn er sehr freundlich zu dir ist, dann weißt du nicht, ist er jetzt so nett zu mir, weil wir ein gutes Arbeitsverhältnis haben, oder ist das jetzt mehr? Das ist, überhaupt als junge Schauspielerin, verwirrend. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich sage, das ist ein grauslicher Grabscher, den will ich nicht mehr. Es sind diese Zwischenebenen, in denen die Position, in der du als Schauspielerin bist, eine sehr verletzliche ist. Und die wird manchmal beinhart ausgenutzt.

Hörempfehlung:

Wer nicht nur mehr zu den Themen Krimi, Theater und MeToo wissen will, sondern auch Theresa Prammer aus „Falsche Masken“ und Ursula Poznanski aus „Böses Licht“ lesen hören möchte, kann das ganze Gespräch als Podcast bei „Auf Buchfühlung“ nachhören!

Live-Fernsehen mal anders! Die berühmte Schauspielerin Julia Didier gesteht einen Mord: live auf Sendung. Aber warum? Trotz dieses öffentlichen Schuldbekenntnisses bleibt die Kriminalpolizei am Anfang ihrer Ermittlungen stecken, denn das Motiv ist völlig unklar und weitere Aussagen von Julia Didier sind vorerst nicht zu erwarten: Sie befindet sich mittlerweile im Koma! Währenddessen sind Privatdetektiv Edgar Brehm und Schauspielschülerin Toni Lorenz mit einem Fall von Einbruchsdiebstahl beschäftigt. Ihr Auftraggeber ist der Psychologe der österreichischen High-Society, der auch das Ehepaar Didier behandelt hat. Dass die Akten seiner Patient*innen verschwunden sind, macht ihn nervös. Was verbergen Fernsehwelt und Theaterbühne und was kommt zum Vorschein, wenn die Masken fallen?

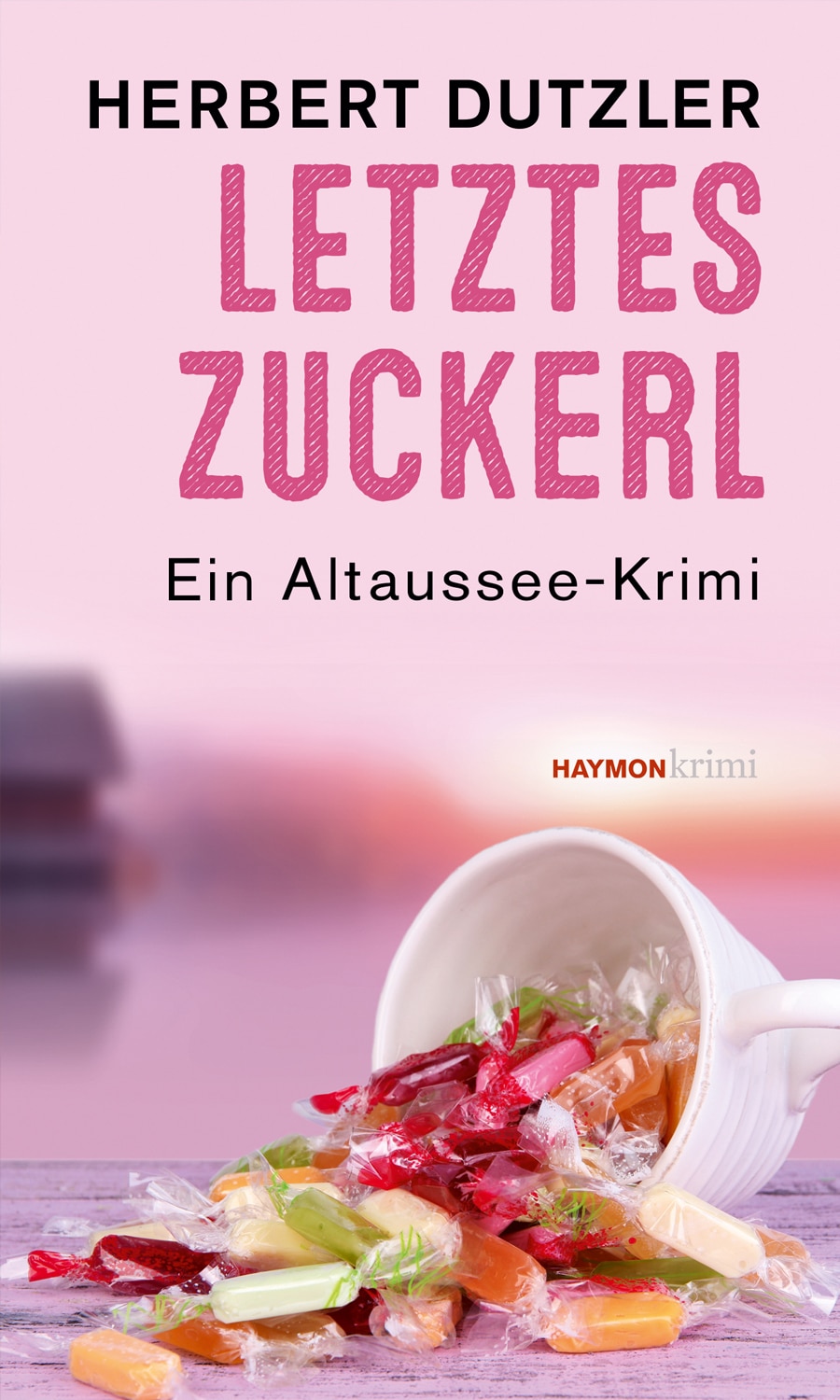

„Böses Licht“ von Ursula Poznanski

erschienen bei Droemer Knaur 2023

Ein Mord im Burgtheater: alltägliche Inszenierung oder reales Entsetzen? Shakespeares Richard III wird am Wiener Burgtheater gespielt – dabei darf eine Menge Kunstblut nicht fehlen. Daher fällt es zunächst niemanden auf: Die Leiche, die von der Bühnentechnik ins Rampenlicht befördert wird, ist echt. Dass es der altgediente Garderobier ist, löst Unbehagen und Ratlosigkeit aus – der Mann hatte keine Feinde und war bei allen beliebt. Trotz dieser Umstände muss das Ensemble nach Salzburg reisen: Die Festspiele rufen! Mit ihnen kommt die junge Wiener Kommissarin Fina Plank, die zwischen hysterischen Künstler*innen, verstörenden Drohungen und einem unliebsamen Kollegen ermitteln muss.