Epiphanien des Alltags

Kleine Rede auf Klaus Merz zur Eröffnung der Ausstellung «Merz Welt», Galerie Litar Zürich, 12. 9. 2025

Von Manfred Papst

Auf der Einladung der Galerie Litar zur Ausstellungseröffnung sehen wir eine etwas unscharfe Farbfotografie aus dem Jahr 1971: Klaus Merz und sein Bruder Martin stehen am Strand im südfranzösischen Aigues-Mortes. Der Schnappschuss führt direkt zum Thema der Ausstellung «Merz Welt» und ruft eine Beziehung in Erinnerung, die für Klaus Merz wie für sein Schreiben prägend war. In seinem Meisterwerk «Jakob schläft», das im Zentrum der von Christa Baumberger kuratierten Schau steht, hat sie ihre dichterische Ausformung gefunden. In der autobiografischen Erzählung «Querfahrt», die Klaus Merz 1994 in den Band «Am Fuss des Kamels» aufgenommen hat, lesen wir: «Der Bruder schlief, als wir ankamen, sein modelliertes Köpfchen lag auf dem weissen Kissen und wusste nichts von sich selbst. Auch ich sah nicht, was ich wusste. Das Wort Wasserkopf hat uns das sachdienliche Leben erst später beigebracht.»

Diese unheimlichen Sätze finden sich drei Jahre später fast unverändert im 5. Kapitel von «Jakob schläft» wieder. Sie sprechen von Martin Merz (1950-1983), dem fünf Jahre jüngeren Bruder des Dichters. Eine innige, geheimnisvolle Beziehung, vielfältig wirksam auch über den Tod des Jüngeren hinaus, verband die beiden Brüder, die in Menziken im aargauischen Wynental aufwuchsen. Martin lernte trotz seiner schweren Beeinträchtigung lesen und schreiben (nicht aber gehen und rechnen) und verfasste schon als Halbwüchsiger selbst Gedichte. Immer wieder ist Klaus Merz auf Martin (der im Roman «Sonne» heisst) zurückgekommen, immer wieder hat er sich für dessen schmales Werk eingesetzt: als gälte es, eine späte Dankesschuld abzutragen und Zeugnis abzulegen von einem so erschütternden wie beglückenden gemeinsamen Leben.

Bild: Klaus und Martin Merz, Aigues-Mortes 1971. Foto: Selma Merz. Schweizerisches Literaturarchiv, Nachlass Martin Merz. Bildgrafik: Rahel Arnold.

Die Ausstellung „Merz Welt“ ist von 13. September bis 29. November 2025 in der

Galerie Litar Zürich zu sehen.

Kuratiert von Christa Baumberger, mit Beiträgen von Mariann Bühler, Sascha Garzetti, Marion Graf, Susanne Schmetkamp.

Im Abstand von zwanzig Jahren hat er das Werk des Bruders zweimal herausgegeben; zuletzt 2003 unter dem Titel «Zwischenland», im Innsbrucker Haymon Verlag, der auch sein eigenes Œuvre betreut. Die Texte von Martin Merz bewegen sich vom Engen ins Weite. Sie sprechen aus dem Inneren einer Familie, auf die sich früh schon Kummer legte. Wir sind darüber unterrichtet:

Ein erstes Kind – der schlafende «Jakob» im Buch – wurde tot geboren, den Vater begannen epileptische Anfälle heimzusuchen, und dann kam auch noch der jüngste Sohn mit einer schweren neurologischen Erkrankung zur Welt. «Hydrozephalus» hiess der Terminus technicus für das Unglück. Aus Spitalaufenthalten, Operationen, Privatunterricht, Fortbewegung im Rollstuhl bestand fortan der Alltag. Lektüre wurde wichtig, auch das Radio: Hörspiele, Lesungen, Schlager. Die Schallplatten mit Märchen konnte der Bub alle auswendig. Als etwa Zehnjähriger kam er in die Heilpädagogische Sonderschule Reinach. Das Leben zu Hause entfaltete seine eigene Dynamik: Indem die Familie sich um das Sorgenkind kümmerte, wuchs sie zusammen – wobei das Leben im Magnetfeld des Bedürftigen nicht einfach war und der Bruder sich auch an Zustände ohnmächtiger Wut erinnert. Ein befreundeter Velomechaniker konstruierte ein Dreirad, auf dem Martin, den seine Füsse nicht trugen, sich fortbewegen konnte, eingeschirrt in ein «Gestältli» und in Obhut einer Begleitperson. Im 20. Kapitel von «Jakob schläft» verunfallt er auf diesem Gefährt.

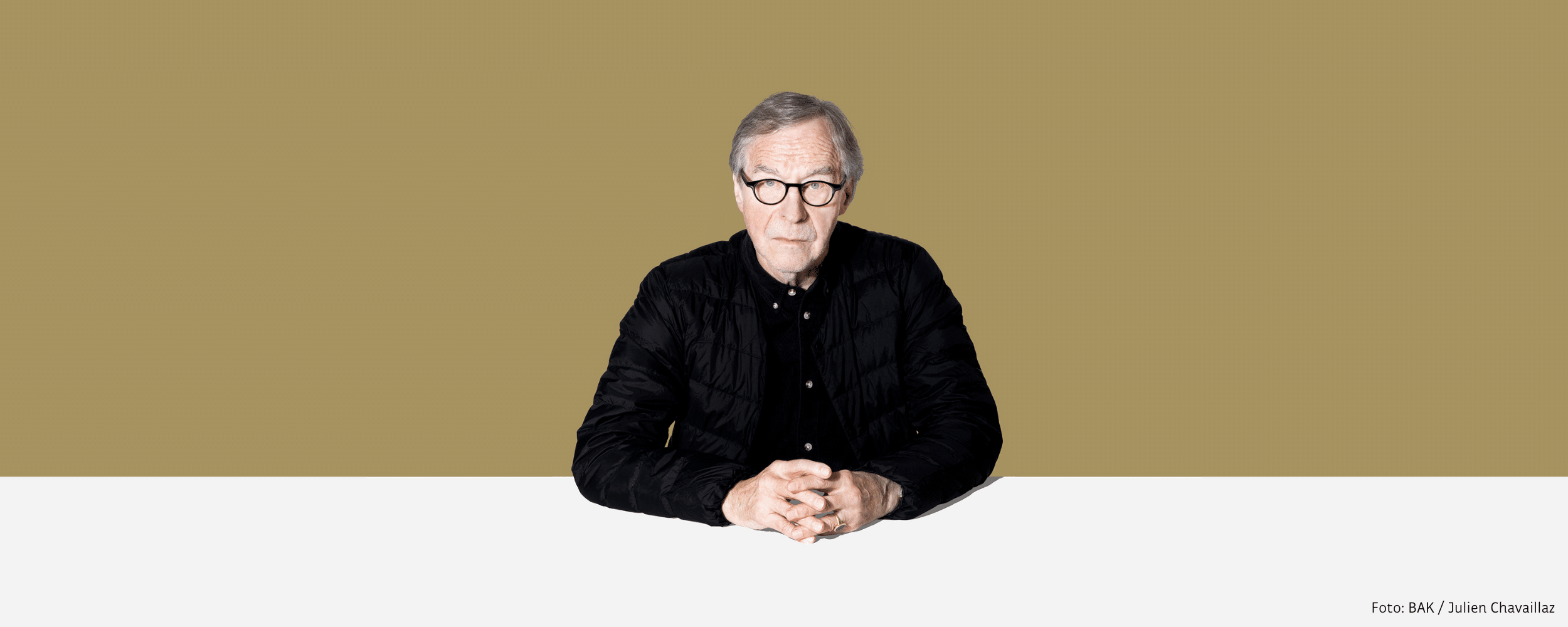

Manfred Papst, geboren 1956 in Davos, studierte Sinologie, Germanistik und Kunstgeschichte in Zürich. Von 1989 bis 2001 war er Programmleiter des NZZ-Buchverlags, seit 2002 ist er Ressortleiter Kultur der NZZ am Sonntag. Er hat zahlreiche Publikationen zu Literatur und Musik verfasst.

Der vorliegende Text erscheint mit freundlicher Genehmigung von Litar im Haymon Magazin.

Zum Dichter wurde Martin, als der bewunderte grosse Bruder in die Rekrutenschule einrückte. «Ich kann jetzt lange keine Gedichte schreiben, du musst es für mich tun», soll er zum Jüngeren gesagt haben. Klaus Merz selbst hatte auf Anregung der Dichterin Erika Burkarts, der er ein Leben lang verbunden bleiben sollte, schon im Gymnasium Verse verfasst.

Martin nahm den Auftrag des Bruders ernst. Er schrieb nicht kontinuierlich, sondern in heftigen Schüben. Seine Gedichte tippte er mit zwei Fingern in eine Schreibmaschine, ohne später je noch ein Wort zu ändern. Auch wohlmeinende Ratschläge erreichten ihn nicht. Dennoch wuchern seine Texte nicht nach Adolf Wölflis Manier. Sie haben durchaus etwas von jener Lakonie, Präzision und verhaltenen Trauer, für die sein Bruder berühmt ist.

Sie alle kennen die weitere Geschichte: Klaus wurde Lehrer, Schriftsteller, Familienvater, liess sich in Unterkulm nieder. Die ersten Gedichtbände der Brüder waren fast gleichzeitig erschienen: Klaus’ «Mit gesammelter Blindheit» 1967 im Tschudy Verlag, Martins «Gedichte eines Kindes» nur ein Jahr später bei Fretz & Wasmuth. 1971 reiste Martin mit Klaus und dessen junger Frau Selma nach Südfrankreich, in einem Renault 4. Bei Aigues-Mortes, ging er, gestützt vom Bruder, einige Schritte im Meer. Da sind wir wieder beim eingangs erwähnten Bild. In den folgenden Jahren verschlimmerte sich Martins Leiden, doch lebte er länger, als die Ärzte erwartet hatten. Nach dem Tod der Mutter (1980) stand er unter der Obhut des Vaters; im Frühjahr 1982 kam er ins «Lindenfeld» Suhr. 1983 schloss sich sein Lebenskreis.

Die eminente Literaturkritikerin Elsbeth Pulver hat notiert, dass es den Dichter Martin Merz ohne seinen älteren Bruder nicht gäbe; in gewissem Sinn lässt der Satz sich auch umkehren. Jedenfalls trifft er in zweifachem Sinn zu: Klaus Merz hat das Werk des Bruders angeregt, und er hat es für die Nachwelt gerettet. Beides hat er nicht gönnerhaft getan. Indem er in die Seele des leidenden Geschöpfs blickte, sah er in einen Abgrund, der auch sein eigener war – und aus dem die Kunst entsteht. Deshalb sind seine Darstellungen des Bruders, die mit der einzigen Ausnahme des kurzen Textes «Hochzeit» (1978) alle erst nach Martins Tod entstanden sind, bei aller Drastik nicht ohne Zärtlichkeit und Humor, auch nicht ohne Selbstironie. Die Erzählung «Report», (in «Tremolo Trümmer», 1988), die Martin gewidmet ist und ausgiebig aus seinen Gedichten zitiert, ist ein Beispiel hierfür. Sie erinnern sich vielleicht: Ein umtriebiger Journalist macht eine windschnittige Reportage über Schlachthäuser und trifft dabei auf einen Arbeiter, der ihm mit unbeholfener Wortgewalt von seinem behinderten Bruder erzählt. Wie Klaus Merz hier seinen Bruder würdigt, während er sich selbst in zwei gegenläufigen Gestalten spiegelt, das zeugt von narrativer Meisterschaft auf engstem Raum.

Zahlreiche Wegbegleiter haben die Fertigstellung der Werkausgabe zum Anlass genommen, um ihre persönlichen Merz-Lektüren festzuhalten. Die der Werkausgabe beiliegende Broschüre „Klaus Merz lesen“ ist hier auch als PDF-Download zugänglich.

Klaus Merz gehört zu jenen Schriftstellern, die stets am gleichen Lebensbuch schreiben. Sein Werk ähnelt einem Teppich. Es fällt schwer zu sagen, welcher Teil zuerst gewoben wurde. Melancholie und Anmut, Lakonie und verhaltener Humor, der ureigene Kammerton – alles ist von Anfang an da.

Kein unpassender Faden im komplexen Gewirke stört die Textur. Das gilt für das Oeuvre als Ganzes, auch und besonders für die Bildessays, die für meine Begriffe vom gleichen hohen Rang sind wie die Lyrik und die erzählende Prosa dieses Autors, der wie ein erratischer Block in der Schweizer Literaturlandschaft steht.

Schon im frühen Text «Latentes Material» ist alles angelegt, was später auseinandergefaltet, variiert und weiterentwickelt wird. Immer wieder geht es um das absichtslose Sehen als sinnstiftende Kraft, um die Erlösung der bedrängten Seele im Bildwerk, das ewig stillsteht und doch über sich hinausweist, um die Brüderlichkeit unter den Dingen und um die Geborgenheit des an die Welt verlorenen Menschen in Gott. Wie Klaus Merz immer wieder auf dieses Grundthema zurückkommt, es erweitert, vertieft, zum Kaleidoskop perspektivisch verschobener Sehweisen auffächert, ist meisterhaft. Die Fähigkeit, seine so wache wie innige Wahrnehmung und Erinnerung immer wieder in dunkel leuchtende Sprachbilder zu bannen, erweist ihn als grossen Autor. Die Schweizer Gegenwartsliteratur hat er mit erzählender Prosa von konstanter Qualität bereichert. Zu Recht hat Peter von Matt «Jakob schläft» mit dem «Grünen Heinrich» verglichen: Weil das Buch ungeachtet seines geringen Umfangs genau so viel durchlittenes, bestandenes und gestaltetes Leben enthält wie das grosse Schmerzensbuch des Zürcher Staatsschreibers.

Klaus Merz meldet sich auch immer wieder als Lyriker von Rang zu Wort. Wir erleben es seit Jahrzehnten – dankbar und stets auf neue überrascht. Seit jeher ist er ein Meister des präzisen Aperçus, der Verknappung und der Andeutung. Einer, der die Farbe, den Klang, das spezifische Gewicht jedes Wortes sorgsam betrachtet, bevor er es setzt. Das braucht Zeit, Geduld, auch Strenge gegen sich selbst. Deshalb ist das Werk von Klaus Merz vergleichsweise schmal – obgleich die von Markus Bundi betreute Werkausgabe bereits auf sieben stattliche Bände sowie einen Materialienband angewachsen ist und ein abschliessender neunter Band demnächst erscheinen soll.

Klaus Merz versteht es, tiefgründig zu schreiben, ohne schwer verständlich zu sein.

Ähnlich wie bei Günter Eich lässt sich in seinen Gedichten ein Prozess fortwährender Klärung beobachten. Sie werden immer lakonischer und kürzer – manche von ihnen umfassen nur drei oder vier Zeilen –, dabei aber keineswegs kryptischer, hermetischer, abweisender, sondern immer durchsichtiger und leichter. Die Sehnsucht nach Leichtigkeit auf dem dunklen Grund des Lebens begegnet uns denn auch explizit: «Der Schwermut sich beugen / und leicht werden dabei», lesen wir in «Die Brünner Mädchen», «Zukunft bleibt flüchtig / nur die Toten sind nah. / Und die Gegenwart / verliert ihr Gewicht», heisst es in «Zurüsterin Nacht». An anderer Stelle im Band «Aus dem Staub» (2010), aus dem ich diese Verse zitiere, ist von Tagen die Rede, die leichter sind als Luft, und von Gott, der Luft für uns ist und den wir einatmen.

Dass Klaus Merz die Reduktion immer weitertreibt, heisst nun allerdings nicht, dass seine Texte spröd und fahl würden. Im Gegenteil. Es verblüfft, wie mit wenigen Worten hier reiche Welten erschaffen werden und Epiphanien des Alltags vor unseren Augen erstehen. Rainer Maria Rilke hat es pathetischer formuliert, doch im Kern geht Klaus Merz mit ihm einig: Wer sich für ein Leben als Dichter entscheidet, wählt eine Existenzform, nicht nur eine Tätigkeit, die man manchmal ausübt und manchmal nicht. Der Vierzeiler «Biografie», den man als Selbstbildnis, zugleich aber auch als versteckte Hommage an Gerhard Meier lesen kann, hält den Tatbestand mit feinem Humor fest:

«Im Lauf der Zeit selber

zum Bleistift geworden

der auch ein Bleistift bleibt

wenn er nicht schreibt.»

Von Abschied, Tod, Vergänglichkeit ist bei Klaus Merz viel die Rede, aber auch immer wieder von der Schönheit der Welt in ihrer steten Gefährdung. Er wagt – ohne Tremolo, dafür mit zärtlicher Akribie – etwas, das seit Jahrtausenden die Aufgabe der Dichter ist, auch wenn wir das grosse Wort mittlerweile scheuen: Er feiert das Dasein.

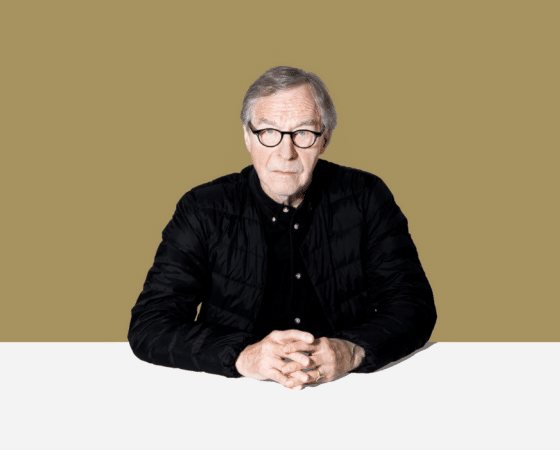

© Foto: David Zehnder

Klaus Merz, geboren 1945 in Aarau, lebt in Unterkulm/Schweiz. Zahlreiche Auszeichnungen, u.a. Hermann-Hesse-Literaturpreis 1997, Gottfried-Keller-Preis 2004, Aargauer Kulturpreis 2005, Werkpreis der schweizerischen Schillerstiftung 2005, Basler Lyrikpreis und Friedrich-Hölderlin-Preis (beide 2012), Rainer-Malkowski-Preis (2016) sowie zuletzt Christine-Lavant-Preis (2018) und Schweizer Grand Prix Literatur (2024). Bei Haymon: Am Fuß des Kamels. Geschichten & Zwischengeschichten (1994, bei HAYMONtb 2010), Kurze Durchsage. Gedichte & Prosa (1995), Jakob schläft. Eigentlich ein Roman (1997, 6. Auflage, HAYMONtb 2013), Kommen Sie mit mir ans Meer, Fräulein. Roman (1998), Garn. Prosa & Gedichte (2000), Adams Kostüm. Drei Erzählungen (2001), Das Turnier der Bleistiftritter. Achtzehn Begegnungen (2003), Löwen Löwen. Venezianische Spiegelungen (2004), LOS. Erzählung (2005, HAYMONtb 2012), Priskas Miniaturen. Erzählungen 1978–1988 (2005), Der gestillte Blick. Sehstücke (2007), Der Argentinier. Novelle (2009, HAYMONTB 2016), Aus dem Staub. Gedichte (2010), Unerwarteter Verlauf. Gedichte (2013), Helios Transport. Gedichte (2016), zusammen mit Nora Gomringer, Marco Gosse, Annette Hagemann und Ulrich Koch Flüsterndes Licht. Ein Kettengedicht (2017) und der Prosa- und Lyrikband firma. Seit Herbst 2011 erscheint bei Haymon die Werkausgabe Klaus Merz in mehreren Bänden. 2020 ist mit der Erzählung Im Schläfengebiet ein Sonderdruck in bibliophilem Gewand und mit einem Begleitwort von Beatrice von Matt erschienen. 2023 erweiterte er seine Publikationen um Noch Licht im Haus. Gedichte & Kurze Geschichten.