Haymon Her Story – Wiederentdeckte Literatur von Frauen

Editorial von Verlagsleiterin Katharina Schaller

Vor einigen Jahren – es muss in der Zeit der Pandemie gewesen sein – nahm ich an einer Online-Veranstaltung eines großen deutschen Mediums teil, bei der eine Journalistin und ein Journalist aus dem Feuilleton über Literatur sprachen. Und wie so häufig auch über das Geschlechterverhältnis in den Programmen der Verlage, das Verhältnis zwischen Autorinnen und Autoren. Der Journalist sagte damals, dass sich das Verhältnis stark verändert hätte, hin zu mehr Frauen in den Programmen, da Frauen ab Ende der 80er-Jahre auch gelernt hätten zu schreiben.

Nach der Teilnahme an der Veranstaltung war ich wütend, vor allem deshalb, weil ich dachte: Das alles wird sich nie ändern. Die Perspektive wird sich nie ändern. Zum Glück habe ich mich geirrt, zumindest teilweise. Ja, Verlage müssen sich gefallen lassen, dass ihre Programme auf Geschlechterverhältnisse gezählt werden (und das ist nur ein Parameter). Das ist gut so. Denn die Aussage, dass dieses Verhältnis nicht beeinflussbar sei oder auf Qualitätskriterien basiere, ist schlicht falsch.

Frauen haben schon immer geschrieben, Frauen waren schon immer Autoren, aber sie wurden in ihrer Arbeit behindert, durften zu oft nur im Hintergrund, für ihre Schriftsteller-Männer, schreiben, wurden häufig nicht gefördert. Wenn es Veröffentlichungen gab, setzte alsbald das Vergessen, das aktive Verdrängen ein. Haymon Her Story – Wiederentdeckte Literatur von Frauen, die neue Reihe im Haymon Verlag, herausgegeben von der Autorin Bettina Balàka, widmet sich solch vergessen geglaubten deutschsprachigen Romanen.

Als Literaturverlag, der sich als feministisch begreift, fühlt sich diese Reihe auch nach Ankommen an. Denn

neben den Ansätzen in der Gegenwart, neben den Veränderungen, die wir uns für die Zukunft wünschen, bedeutet eine solche Reihe, dass wir die Geschichte des weiblichen Schreibens ein Stückweit zugänglicher machen dürfen, dass wir erkennen, wie und in welch unterschiedlichen Formen und worüber Frauen geschrieben haben.

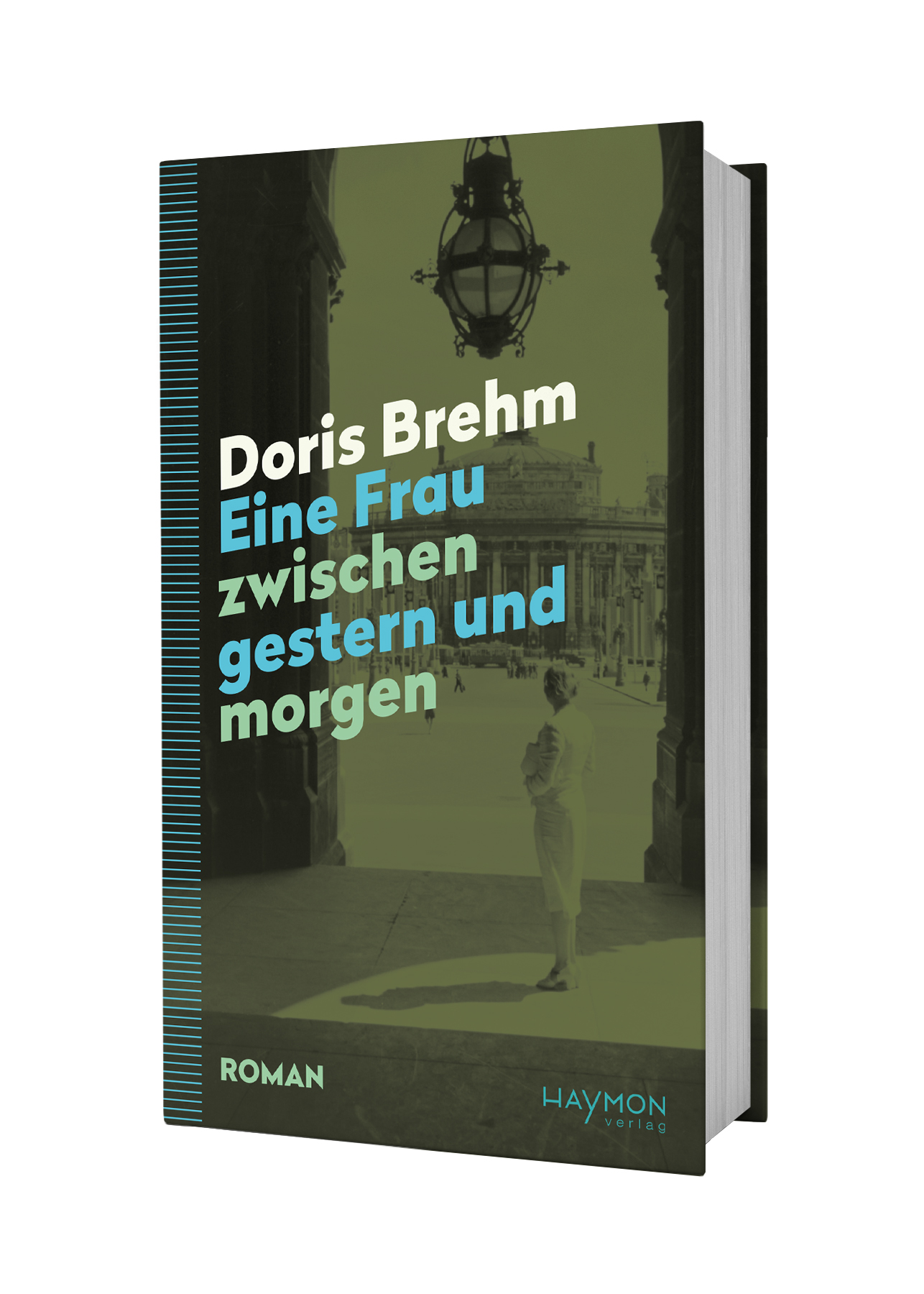

Jeder Roman, der in der Reihe erscheint, wird gerahmt von einem Beitrag Bettina Balàkas zur literarischen Einordnung und einem Beitrag von der Historikerin Katharina Prager zur biografischen Einordnung. Den Auftakt der Reihe macht Doris Brehm mit „Eine Frau zwischen gestern und morgen“, ein Roman über Widerstand im Krieg, über die Widerständigkeit von Frauen. Es gäbe keinen besseren, keinen treffenderen Start für diese Reihe.

Zwei Frauen im Widerstand: Wie viel sind sie bereit zu riskieren?

Zwischen bitterem Verrat, unmöglicher Liebe und eiserner Entschlossenheit

- Der Roman von Doris Brehm aus den 1950er-Jahren erzählt von Widerstand, Menschlichkeit und Mut, von der Emanzipation einer Frau während des Zweiten Weltkriegs und der Nachkriegszeit.

- Eine Buchhandlung in Wien: Versteckt hinter Büchern, die nicht mehr existieren dürfen, rettet Gerda mehr als nur Worte, schafft einen sicheren Ort, grenzt die Zerstörung aus.

Doris Brehm (1908–1991): Schriftstellerin, Bibliothekarin und Widerstandskämpferin. Im Zweiten Weltkrieg arbeitete Brehm im kommunistischen Widerstand als „U-Boot-Referentin“, deren Aufgabe es war, geheime Unterkünfte für Jüdinnen und Juden sowie Deserteure zu organisieren. Im April 1945 wurde sie Mitglied der KPÖ, war in der Redaktion der von den drei demokratischen Parteien (ÖVP, SPÖ, KPÖ) herausgegebenen Tageszeitung „Neues Österreich“ tätig und begann ihre Arbeit als Lektorin, Übersetzerin und Autorin. Der Roman „Eine Frau zwischen gestern und morgen“ erschien 1955 und ist von den Erfahrungen Brehms geprägt.

Bettina Balàka wurde 1966 in Salzburg geboren und lebt als freie Schriftstellerin in Wien.

Zahlreiche Auszeichnungen und Erscheinungen. Bei Haymon zuletzt

erschienen: der historische Roman „Der Zauberer vom Cobenzl“ (2023),

der Gedichtband „Die glücklichen Kinder der Gegenwart“ und der Essayband „Vom Zähmen, Ausbeuten und Bestaunen“ (beide 2024).