Im Oktober 2021 veröffentlichte die Universität Rostock die Fortschrittsstudie „Sichtbarkeit und Vielfalt“. Die Leiterin der Studie, Prof. Dr. Elizabeth Prommer, bilanzierte: „Die Ergebnisse zeigen, dass unser Fernsehprogramm noch nicht die Vielfalt der Bevölkerung abbildet.“ Bei queerer Repräsentation wird festgestellt, dass „nur rund 2 Prozent der im Beobachtungszeitraum erfassten Personen nicht heterosexuell waren.“ Sichtbar wurden nur homosexuelle (0,9%) und bisexuelle (1,3%) Charaktere. Bei 27,4% war die sexuelle Orientierung „nicht erkennbar“.

Weiterführende Erhebungen und repräsentative Zahlen für alle anderen Medienbereiche im deutschsprachigen Raum gibt es bisher nicht. Das möchte die Queer Media Society unter anderem ändern.

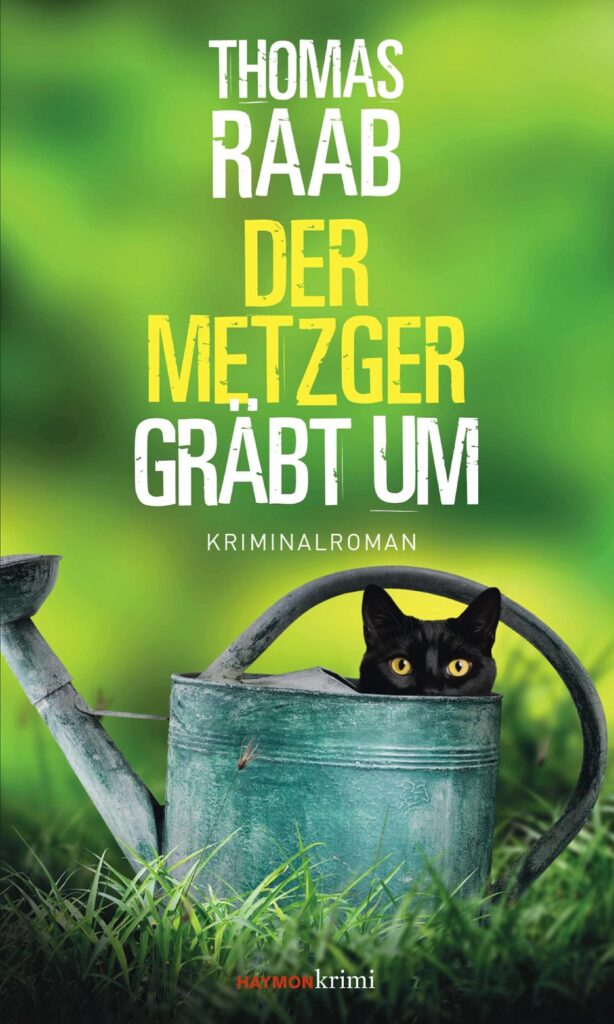

Der Raab, der Metzger und ein Roman, der uns in einen skurrilen Mikrokosmos entführt – ein Interview mit Thomas Raab.

Nachdem des Metzgers Existenz in „Die Djurkovic und ihr Metzger“ (HAYMONtb 2023) in Schutt und Asche gelegt wurde, war es für ihn und die frisch angetraute Danjela Djurkovic an der Zeit, neu aufzublühen. Und wo könnte man den zweiten Frühling besser erleben als in einer Kleingartensiedlung? In etwa diese Gedanken muss Thomas Raab wohl gehabt haben, als er beschloss, seinen gleichermaßen schrulligen wie liebenswerten Willibald Adrian Metzger in „Der Metzger gräbt um“ (Haymon 2024) in ein Biotop voller Gartenzwerge, kleinlicher Gesetze und neugieriger Nachbarn zu verpflanzen. Im Gespräch erzählt uns Thomas Raab von seinen eigenen Erfahrungen im Schrebergarten, was all die ereignisreichen Jahre mit dem Metzger (und dem Raab) gemacht haben und mit wem sich der Metzger wohl ausgezeichnet verstehen würde.

Lieber Thomas, dieses Mal findet sich der Metzger unerwartet im Mikrokosmos Kleingarten wieder. Dass Ordnungsliebe und Vereinsmeierei hier mitunter eigenartige Blüten treiben, wissen wir seit Elisabeth T. Spiras Alltagsgschichte (Das kleine Glück im Schrebergarten, 1992). Du bist ja selbst kleingartenerprobt. Wie kann man sich den Alltag dort vorstellen? Was ist das Schrulligste, das dir zwischen Gartenzwergen und Hochbeeten untergekommen ist?

Thomas Raab: Das Leben im Kleingarten ist ein wenig so wie in einem kleinen Bergdorf. Abgeschieden, obwohl wir mitten in Wien sind. Unter der Woche und vor allem in den Herbst- und Wintermonaten sind wir mit unseren – zum Glück lieben – Nachbarn so gut wie allein. Wenn dann der Wochenendtourismus kommt und die Gärten wieder voller werden, dann kann man nicht nur den Pflanzen beim Wachsen zusehen, sondern auch den Menschen bei ihren Faxen. Ich versteh jetzt Leute, die auf ihren Fensterbrettern hängen und stundenlang in die Gasse schauen: bestes Kino! Das Schrulligste, was ich erlebe, ist eigentlich, wie ich mir selbst beim schrullig werden zusehen kann. Wie ich mich dabei erwische, völlig ungeniert schlampert in Haus- und Gartenklamotten zum Spar zu gehen und mir nichts mehr dabei denk. Wie ich aber davor zwei- oder dreimal überlege, ob ich jetzt wirklich aus dem Gartentürl rausgehen, oder nicht doch besser zu Hause bleiben soll, um im Garten herumzuschnippeln, zum x-ten Mal die Gartenhütte aufzuräumen oder einfach nur zu sitzen, zu schauen und zu schreiben. In die Stadt zu fahren, kostet mich oft riesige Überwindung. Irgendwie kommt es mir vor, der Schrebergarten hat einen Gulli und saugt mich auf, der Waschbeckenrand ist immer weiter entfernt, der Radius immer kleiner. Ich empfinde das irgendwie als angenehm.

Der Metzger begleitet dich ja schon seit 2007. Wie hat er sich während all dieser Zeit weiterentwickelt? Und wie hängt deine persönliche Weiterentwicklung, als sein Schöpfer, damit zusammen?

Thomas Raab: Das erfreuliche daran für mich ist: Er hat halbwegs gut all das verkraftet, was ich ihm angetan habe. Und ich glaube, er mag mich immer noch. Als Entschädigung habe ich ihn an der Seite einer wunderbaren Frau erleben lassen, wie sein Dasein plötzlich schöner wird. Ich habe ihn kurzfristig so eine Art Ersatzpapa sein lassen, ihm eine Halbschwester vor die Tür geknallt, ihn vom Hochgebirge bis zur italienischen Adria ermitteln lassen. Mir ist es beim Schreiben des neuen Metzgers schon aufgefallen, und gerade jetzt wieder, wo ich die Vorschau fürs nächste Frühjahr bekommen habe. Darin findet man „Der Metzger kommt ins Paradies“, den 6. Metzger-Band, der erstmals 2013 erschienen ist. Mir ist wie Schuppen von den Augen gefallen: In diesem Band wurde der Metzger 50, mittlerweile ist er 61. Ich sehe jeden Tag anhand meiner Kinder, wie die Zeit vergeht, an mir sehe ich es auch, an meiner Frau sehe ich es natürlich nicht, 😊, aber das hat mich kurz schon ein wenig aus der Fassung gebracht: Der Metzger wird älter. Und das macht etwas mit mir, durchaus im positiven Sinn.

Welche Gartenzwerge wohl in den Beeten von Thomas Raab stehen?

Thomas Raab, geboren 1970 in Wien. Schulzeit eher mühsam, wäre da nicht das Klavier gewesen, sozusagen Gratis-Psychotherapie. 1988 dann doch Matura. Danach erste Versuche als Liedermacher, Studienabschluss Mathematik & Sport. Es folgten 10 Jahre einerseits als Lehrer (weil es so schön war in der Schule), andererseits im Musical- und Musiktheaterbereich und als Singer-Songwriter. Seit 2007 Schriftsteller, zahlreiche Romane um den Restaurator Willibald Adrian Metzger (u.a. Haymon), vielfach ausgezeichnet, sowie „Still – Chronik eines Mörders“ (Droemer). Neben dem Metzger lässt Raab auch die betagte Hannelore Huber ermitteln, wie zuletzt in „Peter kommt später“ (KiWi).

Du schickst ja nicht nur den Metzger auf Verbrecherjagd, sondern auch deine Hannelore Huber, zuletzt in „Peter kommt später“ (KIWI, 2024). Inwieweit sind denn der Metzger und die Frau Huber Geschwister im Geiste? Wären die beiden im realen Leben befreundet?

Thomas Raab: Ich glaub die beiden wären sehr gut befreundet, wahrscheinlich würde die Huberin dem Metzger sogar das Du anbieten – was sie bei mir nie gemacht hat. Und wahrscheinlich würde sich der Metzger sogar trauen, sie zu duzen, was wiederum ich nie gemacht hätte. Zu groß war immer mein Respekt. Und ja, sie sind tatsächlich Geschwister im Geiste. Für Hannelore Huber war mit ihrem dritten Fall meine zu erzählende Geschichte abgeschlossen. Die Huberin lebt jetzt weiter gemütlich in Glaubenthal und wird von mir in Ruhe gelassen (vielleicht lass ich sie irgendwann mal auf dem Metzger treffen, keine Ahnung) … ABER weil ich ihr Gartendasein und ihre Liebe zur Natur beim Schreiben so schätzen gelernt habe, bekommt das jetzt der Metzger ab und lebt eben in einer Schrebergartensiedlung.

Gab es bei deiner Arbeit an „Der Metzger gräbt um“ Momente, in denen dich der Metzger oder seine angebetete Danjela überrascht haben, indem sie etwas taten oder sagten, das du ursprünglich nicht geplant hattest? Wie hast du darauf reagiert?

Thomas Raab: Das ist leider die Crux bei meinem Schreiben, ein bisschen das Problem, aber für mich auch das Wunderbare. Meine Figuren überraschen mich immer. Ich schreibe planlos, und sobald ich mir einmal Pläne mache, wischen mir meine Figuren eins aus und mir kommen während dem Schreiben völlig absurde Ideen oder rührende Gedanken und dann kann ich nicht anders und muss mich dem stellen. Ich bin jetzt nicht gerade der Mensch, der vor Selbstvertrauen strotzt, aber ich glaube, wenn ich verlernen würde, meinen Figuren zu trauen und sie loszulassen, wie so wilde, ungezügelte Pferde irgendwo in der Prärie, dann würde mir die Freude am Schreiben ziemlich rasch vergehen.

Der Metzger wurde ja bereits mehrfach verfilmt, als Fernsehserie mit Robert Palfrader und als Fernsehfilm mit Simon Schwarz. Und man hört, dass wir uns bald über einen neuen Film freuen dürfen. Hattest du vor den Verfilmungen beim Schreiben ein bestimmtes Bild vom Metzger und seinen Konsort*innen im Kopf? Wie ist es für dich, wenn der Metzger von anderen zum Leben erweckt wird?

Thomas Raab: Zum Ersten ist es eine unglaubliche Ehre, überhaupt zu Lebzeiten von einem Verlag, in diesem Fall Haymon, mit einer bereits vorhandenen Reihe neu verlegt zu werden. Die Bücher bekommen ein wunderschönes Aussehen und dürfen so noch ein wenig länger leben. Ein klein wenig ähnlich ist es in punkto Film. Es ist schon ein Jackpot, wenn du eine Romanverfilmung erleben darfst, aber eine Neuauflage deiner Reihe mit neuer Produktionsfirma, neuem Sender, neuer Besetzung, das ist schon ein Wunder. Robert Palfrader war ein fantastischer Metzger, so voll Feingefühl und Hingabe. Er hat sich sehr in meinem Kopf verankert. Ja und Simon Schwarz ist auf eine andere Weise grandios, ein fantastischer Schauspieler, er gibt dem Metzger eine kottaneske Seite, schaut dabei fast aus wie der junge Mundl, das Herz in den Augen. Eine Freude. Für mich als Autor aber nehmen die Filme und die Personen keinen Einfluss auf mein Schreiben, da ist mir meine Freiheit im Kopf viel zu wichtig. Es gibt keine größere Freiheit für mich als eben das Schreiben.

Du hast jetzt nicht nur Lust aufs Garteln, sondern auch aufs Lesen bekommen und würdest schon gern wissen, was da hinter den Ligusterhecken getuschelt wird (natürlich nur zum Zwecke der Mileustudie)? Dann hol dir schnell den neuen Metzger-Krimi von Thomas Raab: “Der Metzger gräbt um“, erhältlich im Buchhandlung oder auf der Haymon-Website.