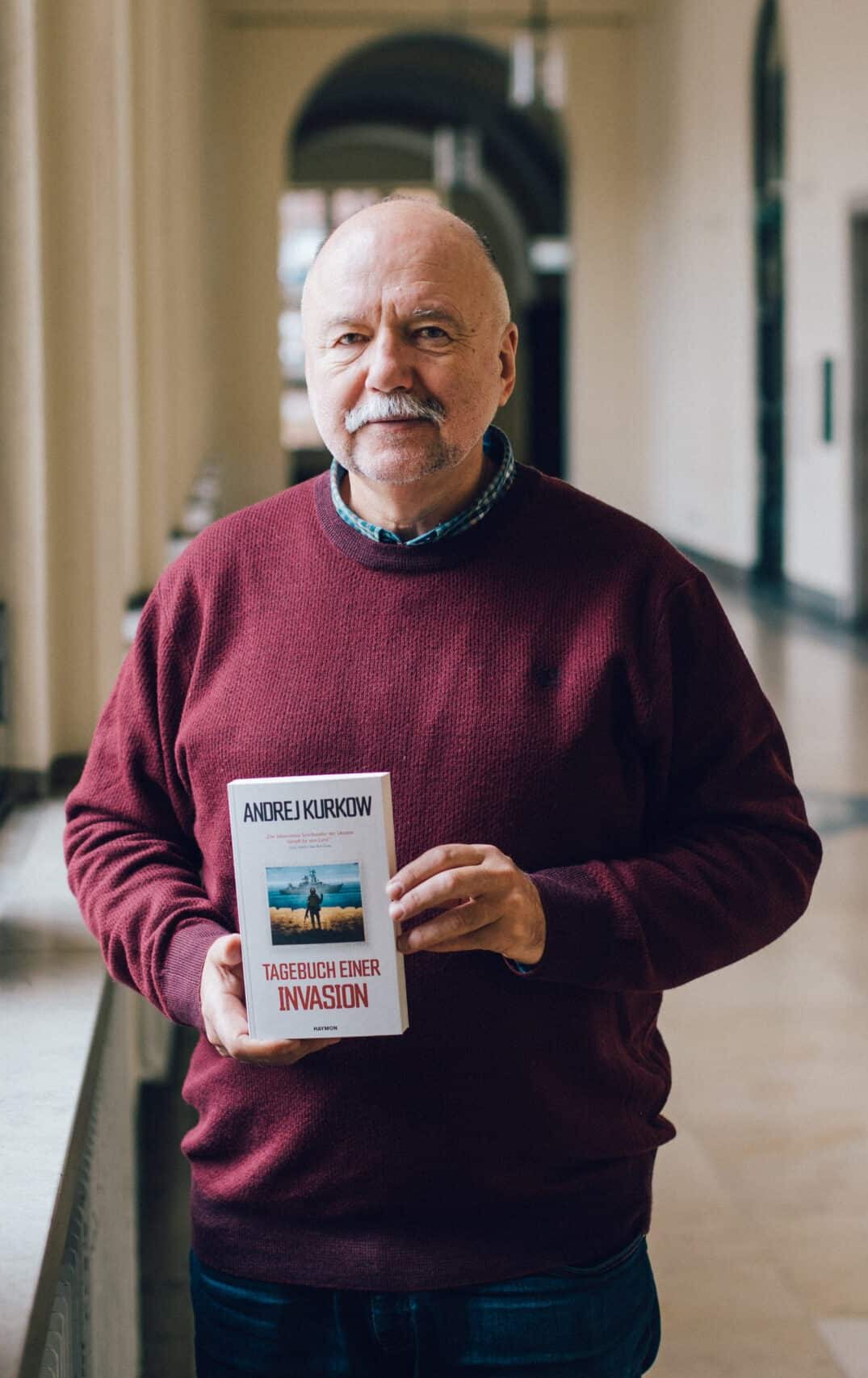

„Die ukrainische Kultur soll zu einem vereinigenden Faktor für alle Ukrainer werden“ – Ein Essay von Andrej Kurkow

In seinem Essay „Die Rolle der Kultur nach dem Krieg“ spricht Andrej Kurkow über den Wiederaufbau der Ukraine, wenn die Invasion durch Russland endet. Ein Wiederaufbau, der längst nicht nur die physische Zerstörung des Landes betrifft, sondern auch die Seelen der Menschen, die darin wohnen. Um Wunden zu heilen, Traumata zu bewältigen – schlicht: weiterzuleben – spielt die ukrainische Kultur eine wichtige Rolle. Die kulturelle Identität, die Geschichte, die Sprache sind es, die den Weg in eine Zukunft nach dem Krieg sichern und die Gesellschaft vereinen.

In den ersten Monaten der neuen russischen Invasion gab es in der ukrainischen Gesellschaft neben den Diskussionen über Kampfhandlungen aktive Debatten über den zukünftigen Wiederaufbau der Ukraine. Aktivisten kündigten die Gründung von Fonds zur Mittelbeschaffung an, die dem Wiederaufbau des Landes zugutekommen sollen, ausländische Architekten präsentierten ihre Visionen und Projekte, westeuropäische Städte und ganze Länder erklärten, welche Städte oder Regionen der Ukraine sie “unter ihre Fittiche” nehmen und bei der Wiederherstellung der Infrastruktur, Straßen und Gebäude unterstützen würden.

Aber der Krieg zog sich hin, die Zerstörungen wurden immer größer, und die Diskussionen über den Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg verstummten und rückten in den Hintergrund. Obwohl lokale Wiederaufbauarbeiten in der Region Kyjiw fortgesetzt werden, wo die Städte Borodjanka, Butscha, Irpin, Hostomel, Worsel und andere von russischen Raketen und Granaten zerstört wurden. Auch in Kyjiw wurden mehrere durch russische Raketen beschädigte Hochhäuser wiederhergestellt. Was aber die Ukraine nach dem Krieg erwartet, scheint nun eine riesige, kaum zu bewältigende Aufgabe zu sein. Es geht um den physischen Wiederaufbau eines von Russland zerstörten Landes, von dem immer noch 20 Prozent des Territoriums besetzt sind.

Der physische Wiederaufbau des Landes bedeutet die Wiederbelebung eines zerstörten und in Ruinen verwandelten Territoriums, wohin die Einheimischen nur dann zurückkehren werden, wenn dort wieder Bedingungen für ein normales Leben entstehen. Es ist klar, dass viele Ukrainer in Dörfern ihre eigenen Häuser und Höfe selbst wiederaufbauen wollen. Man darf jedoch nicht vergessen, in welchem moralischen und psychologischen Zustand die Bewohner in die neu aufgebauten Städte und Dörfer zurückkehren werden.

„Die Ukraine heute ist ein Land mit traumatisierten Menschen. Das Ausmaß der Traumatisierung kann sehr unterschiedlich sein, denn viele haben nicht nur ihre Häuser, sondern auch ihre Geliebten und Angehörigen verloren. Viele haben den Tod gesehen und sind nur knapp dem eigenen Tod entkommen.“

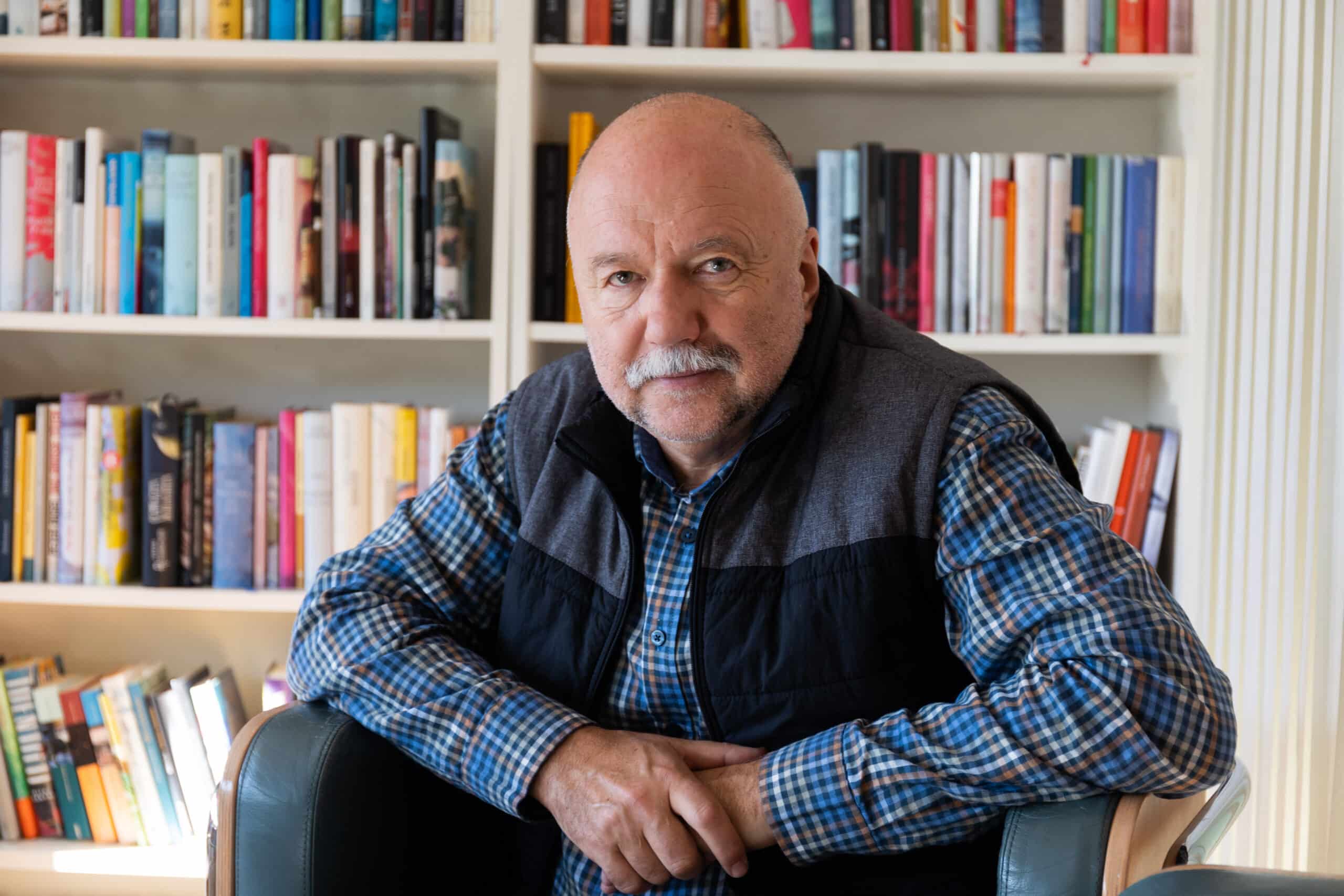

Andrej Kurkow wurde 1961 in Leningrad, dem heutigen St. Petersburg, geboren und lebte bis vor dem Angriffskrieg auf die Ukraine in Kyjiw. Er studierte Fremdsprachen (spricht insgesamt elf Sprachen), war Zeitungsredakteur und während des Militärdienstes Gefängniswärter. Danach wurde er Kameramann und schrieb zahlreiche Drehbücher. Seit 1996 ist er freier Schriftsteller und arbeitet für Radio und Fernsehen. Romane wie „Picknick auf dem Eis“ (1999) und „Der Milchmann in der Nacht“ (2009) machten ihn einem breiten Publikum bekannt. Er gehört zu den im deutschsprachigen Raum beliebtesten Schriftsteller*innen aus der Ukraine und ist ein begnadeter Erzähler: vom Skurrilen und Schmerzhaften, von Mut und Hoffnung, vom Gestern und Heute und dem, was uns und die Zeiten verbindet.

Bewohner von Städten und Dörfern fernab der Frontlinie hörten die Explosionen von Raketen und Drohnen und sahen die Folgen der Luftangriffe. All dies lässt sich mit einem Wort beschreiben: “Schmerz”. Dieser Schmerz sammelt sich in der Seele eines jeden Ukrainers an und darf nicht ignoriert werden. Denn er wird einen Ausweg suchen, er wird sich lange Zeit nach dem Krieg zeigen.

Wenn für den Wiederaufbau von Städten und Dörfern Baumaterialien, Baumaschinen, Werkzeuge und Arbeitskräfte benötigt werden, braucht es für die Wiederherstellung des Gleichgewichts in der Seele eines traumatisierten Menschen ganz andere Werkzeuge. Und eines der wichtigsten “Werkzeuge” für die Rückkehr einer Person zu einem normalen Leben ist die Kultur. Dieses Wort umfasst viele Konzepte. Es geht nicht nur um Künste, sondern auch um die Rückkehr in die Gesellschaft einer gewohnten Kultur der Kommunikation, der Kultur der guten Nachbarschaft, der traditionellen ukrainischen Toleranz, insbesondere in den Grenzgebieten, wo viele Vertreter verschiedener nationaler Minderheiten leben.

In den letzten Monaten erinnere ich mich oft an meine Kindheit in den 1960er-1970er Jahren. Obwohl bereits 15-20 Jahre seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs vergangen waren, war der Krieg überall präsent. Kyjiw war bereits wiederaufgebaut und restauriert worden, und wenn es irgendwo noch Ruinen in der Stadt gab, handelte es sich um konservierte Gedenkruinen, die an den kürzlichen Krieg erinnerten. Ein Beispiel dafür ist die Uspenski-Kathedrale des Höhlenklosters, des wichtigsten Klosters in Kyjiw.

Aber trotz des friedlichen Lebens in den 1960er-1970er Jahren war der Krieg täglich präsent, er erinnerte uns ständig an sich, erzählte von sich. Und das lag daran, dass der Krieg zum Hauptthema der sowjetischen Nachkriegskultur wurde. Täglich liefen im Fernsehen Kriegsfilme, Kriegsveteranen kamen in die Schule und erzählten von ihren Heldentaten, in den Buchläden wurden zahlreiche Romane über heldenhafte sowjetische Soldaten verkauft. Deshalb spielten wir Kinder ständig Krieg im Hof vor unserem Haus. Und als wir in die Schule kamen, wurden die Kriegsspiele von unseren Lehrern organisiert. Für diese Spiele, die mir jetzt eher wie Militärübungen für Kinder erscheinen, wurden wir an verschiedene Orte auf dem Land oder im Wald gebracht. Dieses “Spiel” wurde “Sarniza” genannt und fand regelmäßig in der gesamten Sowjetunion statt. Und natürlich spielten Exkursionen in Kriegsmuseen und zu den Schlachtfeldern des Zweiten Weltkriegs eine wichtige Rolle in der Erziehung.

„Diese Erinnerungen führen mich zu dem Gedanken, dass die ukrainische Nachkriegskindheit nicht die sowjetische Nachkriegskindheit wiederholen sollte, die sich so tief in mein Gedächtnis eingeprägt hatte. Die Aufgaben der Kultur, der Musik, des Films und der Literatur sind ganz andere. Die ukrainische Kultur soll die Ukrainer aus dem Kriegszustand herausholen und ihnen helfen, ihr Trauma zu bewältigen. Die ukrainische Kultur soll zu einem vereinigenden Faktor für alle Ukrainer werden – sie soll sie auf ihrem Weg in eine Nachkriegszukunft vereinen.“

Die Stimmen des Krieges werden bleiben, sie werden hörbar sein und eine wichtige patriotische Rolle spielen. Die Bücher der Schriftsteller, die die Ukraine mit Waffen in der Hand verteidigten, werden zu neuen Klassikern. Anatolij Dnistrowskyj, Artem Tschech, Artem Tschapaj, Markijan Kamysch und viele andere werden eine neue Generation von Frontschriftstellern sein, sie sollten jedoch nicht das Schicksal der sowjetischen Frontschriftsteller wiederholen, die nach Anweisung der kommunistischen Partei ihr ganzes weiteres Leben ausschließlich Bücher über den Krieg schreiben mussten.

Die Geschichte legt Matrizen auf, aber wir leben in einer dynamischeren und vor allem demokratischen Zeit! Das bedeutet, dass der Staat den Kulturschaffenden, Schriftstellern und Musikern nicht vorschreibt, worüber sie singen und schreiben sollen. Der Staat sagt den Architekten nicht, welcher Stil gerade angemessen ist. In den über dreißig Jahren der Unabhängigkeit hat sich in der Ukraine eine von der politischen Konjunktur unabhängige Kultur herausgebildet. Die ukrainische Kultur konnte eigenständig und selbstgenügsam werden. Sie reagiert auf die kulturellen Bedürfnisse der Ukrainer selbst. Als die Ukrainer mehr über die Geschichte ihres Landes und ihres Volkes wissen wollten, erschienen neue fachliche und belletristische Bücher zu diesem Thema. Als die Ukrainer mehr über ihre historischen Persönlichkeiten erfahren wollten, entstanden biografische Romane und Forschungen über Hetman Mazepa, Skoropadsky und Nestor Machno. Es erschienen neue fachliche und belletristische Bücher über wichtige historische Ereignisse und markante Figuren der ukrainischen Geschichte.

Aktuell sind Bücher über die Geschichte der Ukraine sehr beliebt an der Front. Ukrainische Soldaten bitten darum, ihnen Bücher über die Geschichte der Ukraine zu schicken, während russische Soldaten Bücher über die Geschichte der Ukraine in den Bibliotheken auf besetzten Gebieten zerstören.

„Geschichte und Kultur eines Volkes sind Teile seiner nationalen Identität. Und eines der Hauptziele der russischen Aggression gegen die Ukraine ist die Zerstörung der ukrainischen Identität, die Assimilation der Ukrainer.“

Gerade aus diesem Grund zerstörten russische Raketen das Museum des bekannten ukrainischen Philosophen Hryhorij Skoworoda in der Nähe von Charkiw oder das Museum der Künstlerin Marija Prymatschenko in der Nähe von Kyjiw.

Das auffälligste Beispiel für ein Kriegsverbrechen gegen die ukrainische Kultur ist die Ermordung des ukrainischen Kinderbuchautors Wolodymyr Wakulenko durch russische Soldaten. Als er zusammen mit seinen Eltern und seinem kranken halbwüchsigen Sohn auf dem besetzten Gebiet der Region Charkiw zurückblieb, führten die Besatzer ihn zu Verhören ab. Nach dem zweiten Verhör kehrte er nie nach Hause zurück. Acht Monate später wurde seine Leiche gefunden und identifiziert. Zwei Kugeln aus einer Makarow-Pistole wurden aus seinem Körper entfernt, was nur beweist, dass der ukrainische Schriftsteller gezielt hingerichtet wurde.

Das tragische Schicksal von Wolodymyr Wakulenko ist bereits Teil der modernsten Geschichte der Ukraine geworden. Genauso wie das Schicksal des in Butscha bei Kyjiw ermordeten Professors und Übersetzers aus dem Altgriechischen Oleksandr Kysljuk, genauso wie die Schicksale dutzender anderer von Händen der Russen ermordeter Dichter, Schriftsteller, Musiker, Verleger und Journalisten.

„Die ukrainische Kultur hat sowie die gesamte ukrainische Gesellschaft in diesem Krieg schwere Verluste erlitten. Dennoch zeigt eben dieser Krieg, wie groß die Rolle der Kultur in einem Land ist, das seine Unabhängigkeit verteidigt.“

Heute ist die ukrainische Kultur in Europa stärker vertreten als in der Ukraine selbst. Dies geschieht hauptsächlich durch eine neue Generation ukrainischer Kulturmanager, Ausstellungskuratoren, Dramatiker und Schriftsteller. Dank ihrer aufklärenden und diplomatischen Arbeit im Ausland versteht die Welt die Ukraine und die Ukrainer besser und unterstützt sie dadurch stärker. Nach dem Krieg wird die Hauptlast der Wiederherstellung des kulturellen Lebens auch auf den Schultern dieser neuen Generation liegen. Dennoch hoffe ich sehr, dass auch die Kulturinstitutionen Europas und anderer Kontinente nicht abseitsstehen werden. Die besonderen kulturellen Beziehungen, die sich zwischen der Ukraine und den europäischen Staaten vor dem Krieg und während des Krieges entwickelt haben, sollten nach dem Krieg noch intensiver werden, damit wir sehr bald von einer vollständigen kulturellen Integration der Ukraine in Europa sprechen können.

Für mich wären die Ausstellungen von Gustav Klimt in Charkiw und Egon Schiele in Kyjiw bedeutungsvolle und symbolische Episoden der Wiederbelebung eines normalen kulturellen Lebens in der Ukraine. Dies würde mir und allen Ukrainern sofort Optimismus und Glauben an die Zukunft, an die europäische Zukunft der Ukraine verleihen.

Der Text „Die Rolle der Kultur nach dem Krieg“ wurde für das Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten Sektion V – Internationale Kulturangelegenheiten Ukraine Office Austria verfasst und ist zuerst im Jahrbuch 2022/2023 des Außenministeriums (Titel: Imagine Dignity) erschienen; online hier abrufbar.

Es gibt eine Zukunft nach dem Krieg, es gibt Hoffnung für die Ukraine – dafür plädiert Andrej Kurkow unentwegt. In seinem neusten Buch „Im täglichen Krieg“ berichtet er über den ukrainischen Alltag im Ausnahmezustand, zwischen Sirenengeheule und dem Versuch, eine Form von Normalität zu erfahren. Über Momente, die an ein Danach, eine Zeit in Freiheit glauben und hoffen lassen.