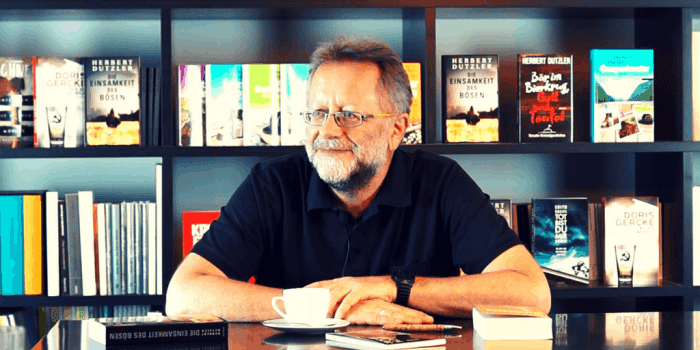

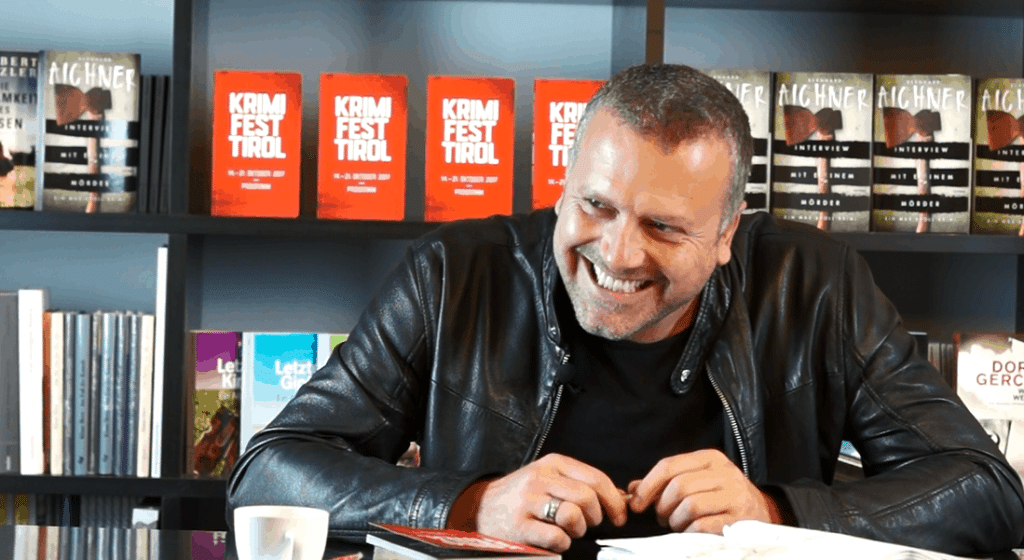

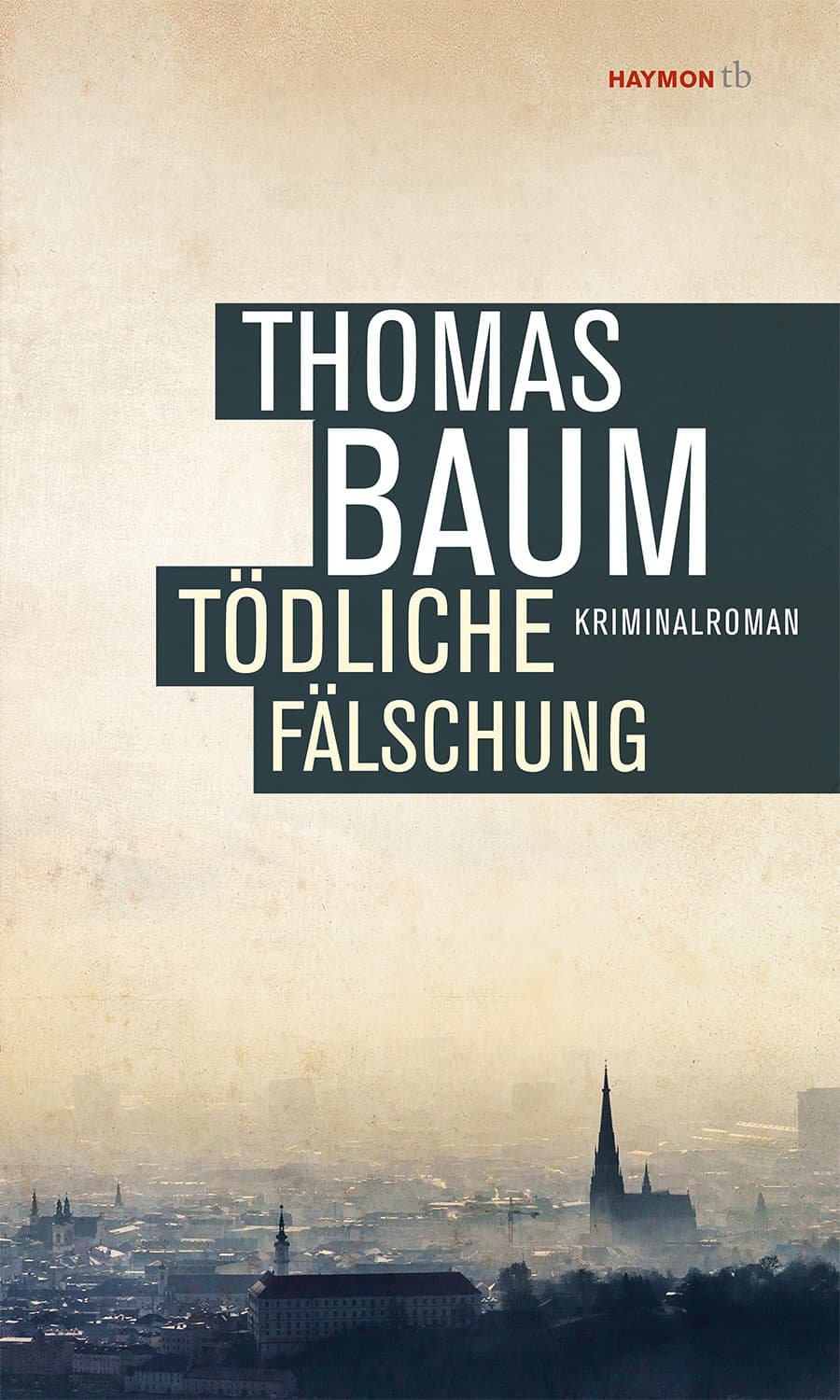

Von Menschen und Unmenschen: Autor Thomas Baum im Videointerview

Sein Ruf eilt ihm in Sachen Bewegtbild durch Filme wie „In 3 Tagen bist du tot“ voraus, nun ist Thomas Baum dabei, sich auch als Krimiautor in die heimische A-Liga vorzuschreiben. In seinem Kriminalroman „Tödliche Fälschung“ überzeugt er durch Spannung verquickt mit psychologischer Detailtreue. Als Drehbuchautor und psychologischer Berater hat er sich die nötige Werkzeugkiste geschaffen, um den Leser mit fein gezeichneten Charakteren tief in die Abgründe der menschlichen Seele zu entführen – und dabei dennoch nie den Humor zu verlieren!

Wir haben den Autor getroffen, um hinter die Kulissen zu blicken und zu erfahren, wie sehr seine beruflichen Erfahrungen seine Schreibarbeit bereichern.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Einige Auszüge aus dem Interview:

Was macht deiner Meinung nach einen Menschen zum Unmenschen? Gibt es so etwas überhaupt?

Nun ja, aus der Perspektive der sogenannten „Unmenschen“ ist ja das, was sie tun, gut. Sie würden es ja nicht tun, wenn sie nicht glauben würden, dass sie damit etwas bewältigen könnten. Und unmenschlich, würde ich einmal sagen, da gibt es Biographien, da gibt es Milieus, verschiedene Umstände, die dazu beitragen, dass Menschen möglicherweise von ihrer Bahn abgleiten (…).

Wie sehr haben deine Erfahrungen als Drehbuchautor und psychologischer Berater deine Arbeit als Krimiautor beeinflusst/bereichert?

Beim Drehbuch-Schreiben lernt man relativ viel über das Handwerk des Erzählens in der Form von Szenen, Bildern, Dialogen. Beim Drehbuchschreiben muss man auch sehr intensiv die Charaktere entwickeln.

Ich schaue, dass die Geschichte schon auf guten Beinen steht, bevor ich zu schreiben beginne. Das ist das eine, und die Arbeit als Supervisor, so heißt das genau, da beschäftige ich mich ja sehr intensiv mit verschiedensten Wirklichkeiten, zum Beispiel mit der Wirklichkeit von Jugendlichen, die belastet sind, von Familien, die belastet sind, oder auch von psychisch Beeinträchtigten.

Kurz nachgehakt: Historiendrama oder Horrorfilme?

Eine spannende Frage, weil ich mich mit beiden schon beschäftigt habe. Ich schreibe ja „Universum History“ für den ORF, aber so vom Filmischen her und vom Zugang und vom Zugriff ist es eher der Horrorfilm.

„House of Cards“ oder „Breaking Bad“?

„House of Cards“, und zwar deshalb, weil „Breaking Bad“, das finde ich eine ganz spannende Serie, allerdings habe ich sozusagen mit diesem ganzen Crystal-Meth-Zeug so wenig am Hut, weil ich Menschen kenne, die davon betroffen sind, die das nehmen, und weiß, was für Katastrophen das mit sich bringt.

Thomas Baum: Tödliche Fälschung

In seinem neuesten Krimi „Tödliche Fälschung“ reizt Thomas Baum die Spannung bis zum Äußersten aus und liefert einen geschickt konstruierten Fall, der ausgezeichnet unterhält und von Linz bis nach Neapel führt!