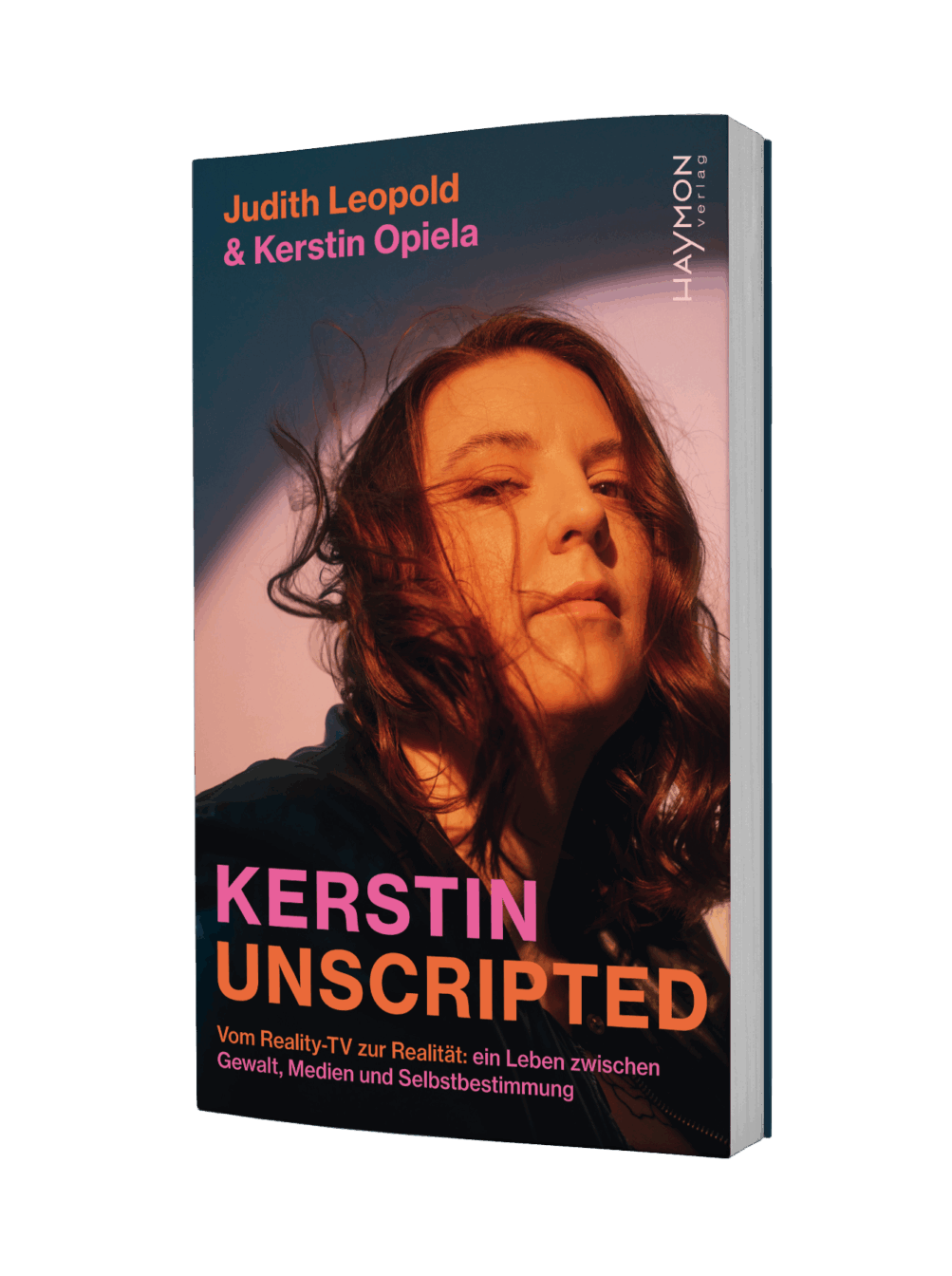

Das Buch befasst sich mit Themen wie (Macht-)Missbrauch und mit traumatischen Ereignissen. Wie war der Entstehungsprozess des Buches, die dazugehörenden Gespräche mit Kerstin und das Niederschreiben für dich? Gab es Besonderheiten oder Herausforderungen im Schreibprozess und worauf musstest du spezifisch achten?

Für mich hat das Projekt so richtig angefangen mit der prall gefüllten, schweren blauen Ringmappe, in der Kerstin alle medizinischen Unterlagen, Berichte von Psycholog*innen, Briefe und Protokolle vom Jugendamt und ihren Heimaufenthalten gesammelt hat. Die hat sie mir eines schönen Frühlingstages rübergeschoben und gemeint: „Das nimmst jetzt mit.“ Ohne den geringsten Zweifel hat sie mir in dem Moment große Stücke ihres Lebens überlassen. Ich habe sie genommen, und da wussten wir beide: Wir können und wollen einander vertrauen.

Diese Unterlagen, wo ich plötzlich von tiefgehenden Schwierigkeiten in der Kindheit gelesen habe oder Medikamentengaben, von Familienaufstellungen oder Tagebucheinträgen, waren oft Ausgangspunkt für unsere zahlreichen Gespräche. Das war in Summe sehr herausfordernd für mich, weil vieles an Kerstins Leben mich tief berührt hat. Ich musste darauf achten, immer wieder Pausen einzulegen, damit ich die nötige Distanz und Objektivität, die es für ein solches Projekt auch braucht, nicht verliere. Besonders wichtig war für mich von der ersten bis zur letzten Zeile, Kerstin gerecht zu werden, sie bestmöglich einzufangen, Zusammenhänge zu erklären und in Perspektive zu setzen. Da waren auch alle vom Verlag mehr als hilfreich und haben mich in allen Punkten unterstützt.

Kerstins Erzählungen werden immer wieder mit Einschüben ergänzt, in denen Expert*innen das Geschehene einordnen und auch versuchen, es zu erklären. Wie war es für dich, zusätzlich eine außenstehende Perspektive auf die Geschehnisse einzubinden? Ist es dir schwergefallen, diese Einordnungen beziehungsweise Erklärungen mit Kerstins Geschichte zu verknüpfen?

Jede einzelne Expert*inneneinschätzung hat dem Projekt sehr gutgetan und ich bin dankbar, dass fast alle, die ich dabeihaben wollte, gleich mitgemacht haben. Yvonne Widler und Agota Lavoyers Expertisen zum Thema Gewaltstrukturen zeigen zum Beispiel deutlich: Kerstin ist nicht die einzige Frau, die Gewalt so oder ähnlich erlebt hat. Es ist schauderhaft, wie sehr sich Schicksale wiederholen können, wie viel wir über Opferschutz wissen und doch zu wenig verhindern können.

Die Verknüpfungen zwischen Kerstins Leben und einem großen Ganzen waren sehr wichtig für das Buch. Schwergefallen ist mir interessanterweise, dass ich an manchen Stellen fast zu detailliert gedacht habe. Gerne noch mehr und weiter erforscht hätte, wie Kerstins Leben anders laufen hätte können. Lösungen finden. Doch auch das ist wichtig, den roten Faden, die eigentliche Mission nicht aus den Augen zu verlieren. Und das ist: Kerstins Geschichte zu erzählen.

Im Buch lesen wir folgende Stelle:

„Diese Geschichte, die ich erlebt habe, ist nicht nur meine alleine. Die Details sind meine persönlichen Erlebnisse. Aber das große, beängstigende Ganze ist etwas, das viele Frauen erleben. Tagtäglich. Junge, alte, reiche, arme, komplett wurscht, wie sie ausschauen, wer sie sind, wo sie im Leben stehen. Es kann alle treffen. Ich rede von Gewalt. In allen grausigen Facetten: Körperlich, psychisch. Schläge, Watschen, Tritte, Würgerei, Beschimpfungen, Anschreierei, Niedermachen. Meine Geschichte ist eine von vielen. Und ja, leider auch eine von vielen, die nicht verhindert wurde. Nicht von mir selbst, nicht von anderen. Denn die Gewalt, die mir ein Mann antat, die fand nicht (nur) im stillen Kämmerlein statt. Sondern auch oft genug auf der Straße, in einer U-Bahn-Station, vor Zeug:innen.“

Was muss sich in der Gesellschaft ändern, damit Frauen mehr gehört werden, damit ihnen geglaubt wird, damit sie geschützt werden?

Darauf würde ich gerne die ultimative Antwort haben, die ich, SPOILER, leider nicht habe. Aber: Ich bin fest davon überzeugt, dass wir viel für unsere eigenen Leben mitnehmen können, wenn wir einander zuhören, wenn wir offen sind für die Geschichten und Erlebnisse anderer Menschen. Besonders auch, wenn es sich um andere Lebensrealitäten dreht. Das kann ein Beginn sein: offen zuhören, ohne Erwartungen zu haben, das Gehörte wirken lassen. Manche Strukturen, wenn es zum Beispiel um Gewalt geht, werden uns immer wieder begegnen. Die Ähnlichkeiten sind erschreckend. Und dann sollte irgendwann der Punkt kommen, an dem sich die Frage stellt: Wie gehe ich damit um, was kann ich in meinem Umfeld ändern? Es ist, wie die Expertinnen Yvonne Widler und Agota Layover im Buch sagen: Es muss ein strukturelles Umdenken stattfinden. Mit den Männern und nicht gegen sie. Das kann bei unseren Söhnen anfangen, denen wir Empathie lehren und nicht nur vorleben, ein „hoarter Kerl“ zu sein. Das kann in der Schule sein, dass wir einfordern, Rollenklischees stärker aufzubrechen. Und ja, es muss auch immer wieder die Forderung an unsere Politik sein, dass Frauen Männern gleichgestellt werden, die Care-Arbeit aufgeteilt wird. Wir müssen zusammen Verantwortung tragen und nicht nach Geschlecht einteilen.

Beim Lesen wird auch deutlich, dass Kerstin trotz alldem, was ihr widerfahren ist, hoffnungsvoll geblieben ist. Das zeigt diese Stelle sehr eindrücklich:

„Mit wild klopfendem Herzen setze ich mich neben den Schienen ins Gras und spüre deutlicher als je zuvor, dass ich leben will! Ich will dieses Leben genießen, Freude haben, ich will alle Facetten erleben, ich will mich verlieben, will vielleicht einmal eine Familie gründen, etwas Sinnvolles anfangen mit meinem Dasein. Das ist mein Pakt mit mir selbst in dieser kühlen Nacht, unter den Sternen, als der Zug längst vorbeigefahren ist an mir und ich dort bin, wo ich hingehöre: im Leben. Kurz denke ich noch nach über meine Gefühle, die mich fast überwältigt hätten. Die Gedanken sausen mir noch immer durch den Kopf, aber es gelingt mir, ein bisschen stiller zu werden. Vielleicht schaffe ich das jeden Tag, nehme ich mir vor, ein bisschen mehr Stille im Kopf und in meinem Herzen, Ruhe und, wenn ich Glück habe, etwas Zufriedenheit zu fühlen. Nach einer Weile breche ich auf, erfüllt von diesen neuen Vorhaben und mit Bildern einer Zukunft, die ich mir erträume. Ein Mann in meinem Leben, der mich sehr gern hat, Kinder und ein Zuhause, in dem ich mich wirklich angekommen fühlen kann. Und singen will ich! So laut, dass alle mich hören können!“

Was ist für dich die wichtigste Botschaft, die wir aus Kerstins Geschichte mitnehmen sollten?

Eine wichtige, für mich sehr kraftvolle Botschaft aus Kerstins Geschichte ist, dass wir für unser Leben immer wieder kämpfen sollten, auch in harten Zeiten, denn es zahlt sich aus. Wir wissen nicht, ob es morgen oder nächste Woche nicht schon besser läuft! Positiv bleiben, auch wenn es schwerfällt; andere Menschen unterstützen, wenn diese es zurzeit nicht leicht haben. Für mich ist Kerstins Geschichte eine tief Menschliche, aus der viele Menschen (hoffentlich) etwas mitnehmen können. Ich habe mitgenommen, dass man auch ganz unten zumindest immer noch sich selber hat und vielleicht ein bisserl Humor, um schwere Zeiten zu ertragen.