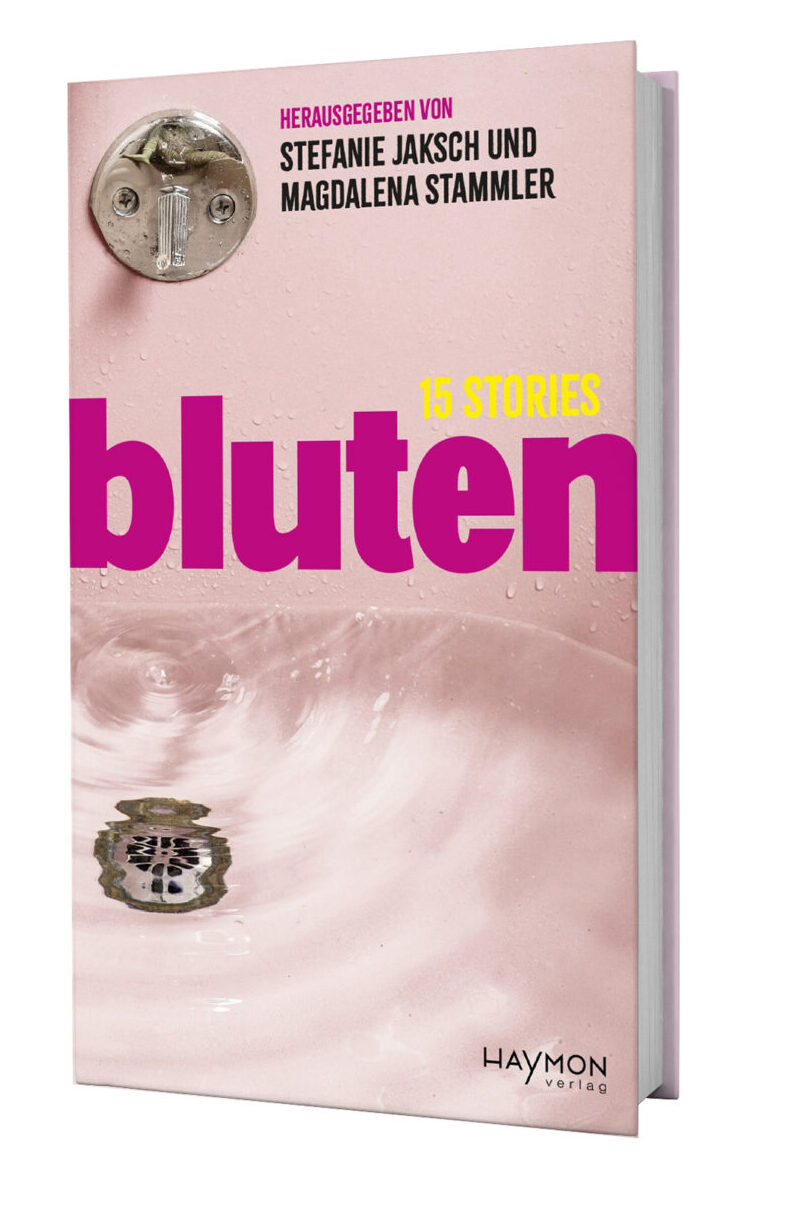

Am Anfang ist das Blut

Es war ein kühler Morgen im winterlichen Wien, als wir uns das erste Mal in einem Kaffeehaus trafen.

Wir, das sind Magdalena Stammler und Stefanie Jaksch, und wir beide bewegen uns schreibend durch die Welt. Wir waren einander aufgefallen, aus der Ferne. Während wir uns nun in einer plüschigen Sofaecke vorsichtig kennenlernten und beschlossen, uns zu mögen, begann unser Gespräch zu fließen, flossen wir aufeinander zu, in erst stiller Ahnung, dann in ausgesprochener Erkenntnis und Übereinkunft: Am Anfang ist das Blut.

Noch vor der Geburt teilen alle Menschen einen Blutkreislauf mit der eigenen Mutter, und unser Eintritt in die Welt ist von etwa einem halben Liter Blut begleitet, den Frauen während der Geburt verlieren. Werden wir im Laufe unseres Heranwachsens als Frauen gelesen, wird uns Blut spätestens ab der einsetzenden Regelblutung zur jahrzehntelangen Begleiterin, aus der die Hygieneindustrie Kapital zu schlagen weiß und die uns immer noch zum „schwachen Geschlecht“ macht. Eine Erzählung, die mächtig ist und gerade in diesen Tagen, in denen autoritäre Systeme überall auf der Welt erstarken zahllose Frauenleben geringschätzt, bedroht und den Handlungsspielraum von Frauen brutal einschränkt.

Unser Gespräch im Kaffeehaus jedenfalls drehte sich schnell weg von der rein körperlichen Ebene, die Frauen eingeschrieben ist, und hin zu all den Arten, auf die wir bluten, im wörtlichen wie im übertragenen Sinn. Frauen bluten sichtbar und unsichtbar, gesellschaftlich, politisch, beruflich, in der Care-Arbeit, sind Gewalt ausgesetzt, werden ermordet, weil sie Frauen sind. Das Thema ließ uns nicht mehr los, und so machten wir uns auf die Suche nach Verbündeten. Gefunden haben wir schreibende Frauen, die sich bereit erklärt haben, den Vorgang des Blutens literarisch mit uns auszuloten.

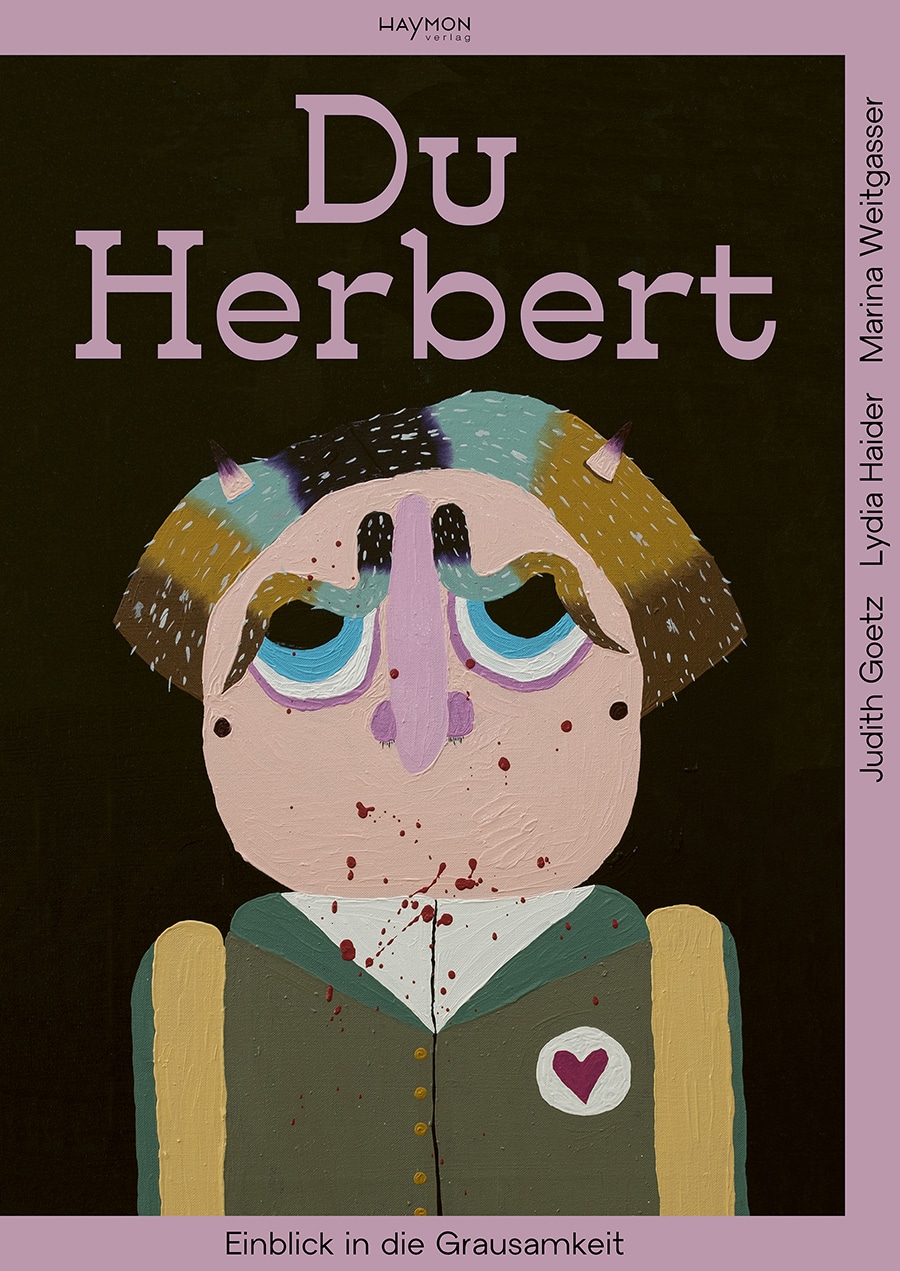

Unser Wunsch: Vielstimmig sollte die Auseinandersetzung werden, Geschichten sollten erzählt werden, die so noch nicht geschrieben wurden und in ihrem Ausdruck unterschiedlich sind. Was für ein Glück, dass so viele großartige Autorinnen sofort einwilligten, ihr ganz persönliches Bluten beizusteuern. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit finden sich in diesem Buch, das uns allen gehört, nun Texte, die ehrliche Positionen vertreten und verteidigen, die sich auf künstlerisch wagemutiges Terrain begeben, die sich mitunter einem Blutrausch hingeben und Grenzen überschreiten.

Die eingeladenen Autorinnen fanden als Inspiration für ihre Texte lediglich den Titel dieses Buchs vor, ansonsten hatten sie freie Hand, wie sie sich dem Thema nähern wollten – ein Wagnis für uns Herausgeberinnen (wie auch für den Verlag) und ein überraschender, herausfordernder und beglückender Prozess während der Arbeit. Nun halten wir und Sie die unterschiedlichsten Texte in Händen, die kompromisslos verhandeln, was das Leben ausmacht: Liebe, Kunst, Schmerz, Euphorie, Geburt und Tod. Diese Geschichten tun weh, schneiden ins Fleisch, lehnen sich auf, verweigern sich, nehmen an der Hand, lassen mitunter das Lachen im Hals stecken bleiben. Ist den Autorinnen alles selbst passiert? Ist alles wahr, beruht alles auf Tatsachen? Oder ist im Gegenteil alles erfunden? Es macht keinen Unterschied. Was als fixe Idee in einem Kaffeehaus begonnen hat, ist zu einer vertrauensvollen Zusammenarbeit geworden. Sie hat Autorinnen und ihre widerständigen Texte zusammengeführt und findet ihren Weg in die Welt, die uns nicht immer wohlgesonnen ist, die wir aber dennoch gestalten, bearbeiten, uns an ihr abarbeiten und in ihr Freude und Kameradinnen finden.

Wir fühlen einander. Wir fließen. Wir kümmern uns umeinander. Wir rennen gegen Wände, lehnen uns gegen Unrecht auf. Wir fordern das Recht auf Unversehrtheit, und wir schreiben um unser Leben. Denn wir bluten, und sie lassen uns.