„Erst, wenn Frauen wütend auf ihre lahmen Ehemänner, Boyfriends und Affären werden, können wir das Patriarchat bezwingen.“ – ein Interview mit Bianca Jankovska

FUCKGIRL ist alles, was man Frauen nie erlaubt hat zu sein: erfolgreich, sexuell souverän, unabhängig – und völlig ungerührt davon, ob man sie dafür bewundert oder hasst. Eine Performancekünstlerin Ende dreißig, die nicht bereit ist, sich zu entschuldigen oder gar zu schämen. Nicht für ihre Karriere, nicht für ihren Körper, nicht für ihre Lust oder ihre Entscheidung, keine Kinder zu gebären. FUCKGIRL lebt in einer einseitig offenen, scheinbar glücklichen Ehe, in der sie den Ton angibt. Als sie herausfindet, dass einer ihrer One-Night-Stands seine Freundin betrügt, schmiedet sie einen Racheplan. Weibliche Solidarität, da ist sie sich sicher, ist das, was wir brauchen. FUCKGIRL ist der Gegenentwurf zur betrogenen Ehefrau, zur ewigen Wartenden, zur Frau, die sich Liebe verdienen muss. Ein radikal feministischer Roman über Selbstermächtigung, Sex und Wut; ein Roman, der Monogamie und Non-Monogamie kritisch betrachtet, über gesunde und toxische Beziehungen reflektiert, Abhängigkeit und Selbstverrat ins Visier nimmt – und der Frage auf den Grund geht: Was kommt nach der sexuellen Selbstbestimmung?

Im Interview sprechen wir mit Bianca Jankovska über ihr außergewöhnliches Debüt, weibliche Solidarität und Wut, die Umkehrung patriarchaler Machtgefälle und erfahren, was wir von einer Protagonistin wie FUCKGIRL lernen können.

Liebe Bianca, beginnen wir ganz prägnant: Warum FUCKGIRL? Woher kam die Idee, deine Inspiration?

Es war das Jahr 2023 und ich las einen Roman auf einer Fähre von Schweden nach Deutschland. Mir gefiel der ehrliche, bekennende Schreibstil wahnsinnig gut. Es gab nur ein Problem: Den Inhalt. Die Protagonistin beschäftigt sich sowohl obsessiv mit einem sehr viel älteren, verheirateten Mann, als auch seiner Frau und einer weiteren, aktuellen Affäre. Ich fragte mich, ob ich 2023 wirklich noch solche Geschichten lesen will. Ich hatte kein gutes Gefühl, als ich fertig war.

FUCKGIRL ist der Gegenentwurf zur betrogenen Ehefrau, zur ewigen Wartenden, zur Frau, die sich Liebe verdienen muss; ein radikaler Gegenentwurf zu einem good girl. Welche gesellschaftlichen Erwartungen musste FUCKGIRL ablehnen, um diese Selbstermächtigung leben zu können?

Puh, da ist die Frage schon wieder schlauer als die Autorin.

Also, erstmal musste sie sich von ihrer konservativen Familie emanzipieren, die für sie sicherlich keine Karriere als Künstlerin vorgesehen hatte. Dann musste sie sich vom inneren Pick-Me-Girl verabschieden, das vorrangig existierte, um es Männern recht zu machen. Und sie musste lernen, dass ihre Sexualität nur ihr alleine gehört. Im Grunde genommen musste sie alles, was sie in ihrer Teenie-Zeit über Liebe, Beziehungen und Begehren lernte, ablegen und durch neue Systeme ersetzen. Sie musste lernen, ihrem Bauchgefühl zu vertrauen und ihre Standards hoch anzusetzen.

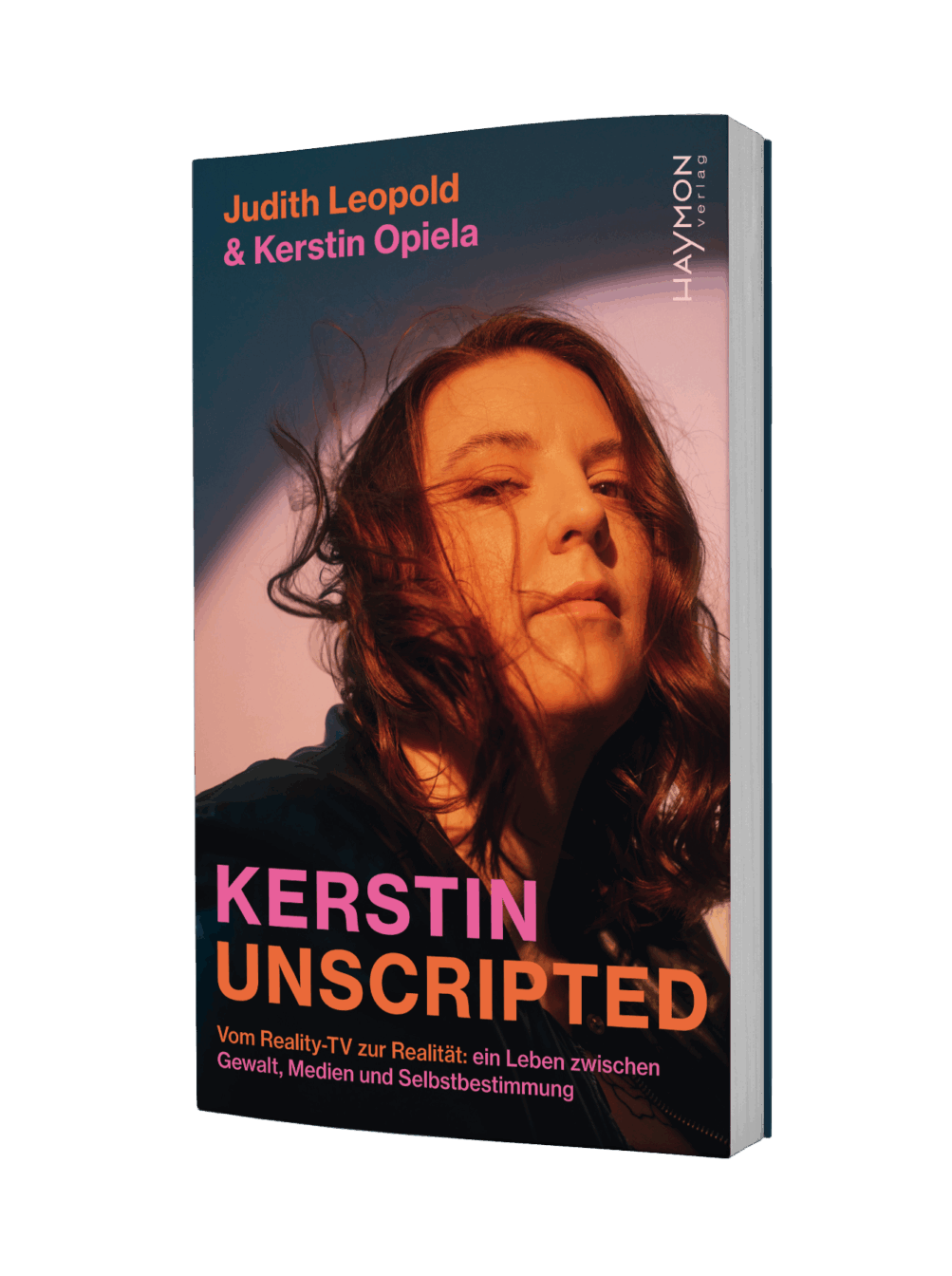

Bianca Jankovska (@groschenphilosophin) wusste schon mit 13, dass sie schreiben will – und blieb dabei. Ihre Texte vermischen essayistische Reflexion und literarische Inszenierung, führen Lesende in intime Räume von Familie, Beziehungen, Sexualität bis Trauma. Nach dem Studium der Publizistik und Politikwissenschaften folgte eine kurze Karriere als Journalistin in verschiedenen Medien und Anstellungsformen. 2018 veröffentlichte sie ihr erstes Buch „Das Millennial-Manifest“, 2020 folgte „Dear Girlboss, we are done“. 2024 erschien „Potenziell furchtbare Tage“ im Haymon Verlag. Heute spricht Jankovska noch immer am liebsten über feministisches L(i)eben und Popkultur auf ihrem substack (fuckgirl.substack.com) und auf ihrem YouTube-Kanal „Groschenphilosophin“. „Fuckgirl“ ist Bianca Jankovskas Debütroman.

FUCKGIRL ist erfolgreich, sexuell souverän, unabhängig und ungerührt davon, ob man sie bewundert oder hasst. Woher rührt die gesellschaftliche Irritation an einer Frau wie ihr?

Das werden die Amazon-Kommentare bald zeigen. Meine Auslegung: FUCKGIRL ist unangepasst, sie hat weder Körper-Komplexe, eine Essstörung noch Angst vor dem Altern, und ist dazu auch noch glücklich verheiratet, glücklich kinderfrei und glückliche Performance-Künstlerin. So viel Glück auf einmal, das darf doch keine Frau haben? Schon gar nicht über 35! Das finden die Menschen ungerecht.

FUCKGIRL gibt den Ton in ihrer einseitig offenen Ehe an. Ist das eine bewusste Umkehr traditioneller Machtverhältnisse oder eine Neubesetzung eines bestehendes Machtgefälles?

Ganz klar ist es eine bewusste Umkehr traditioneller Machtverhältnisse. Vieles, was ich im Roman zeichne, funktioniert umgekehrt zu dem, was wir als patriarchale Normalität kennen. Der Mann will eine offene Beziehung? Warum denn nicht, solange er es nicht heimlich macht? Der Mann ist Künstler, die Frau macht den Haushalt? Klar, schließlich ist er das Genie. Was bei Männern als Komplexität, Ambivalenz oder Künstlerexistenz gelesen wird, wird bei Frauen sofort als Dominanz oder Missbrauch markiert.

Wenn sich Kritiker über diese angebliche Neubesetzung eines bestehenden Machtgefälles aufregen, dann bloß, weil sie nicht verstanden haben, dass Frauen genau solche traditionellen Machtverhältnisse Jahrhunderte schweigend geduldet haben. Erst, wenn dieselben Strukturen von einer Frau ausgeübt werden, werden sie plötzlich als Machtgefälle erkannt – und moralisiert. Das entlarvt, wie sehr patriarchale Arrangements als neutral oder natürlich gelten, solange Männer davon profitieren.

Der Gender-Reverse im Roman ist ein literarischer Verfremdungseffekt: Er macht sichtbar, was jahrhundertelang als Normalität durchging, solange Frauen die stillen Trägerinnen dieser Machtverhältnisse waren.

Female Revenge ist für FUCKGIRL kein individuelles Mittel, sondern eine politische, moralische Praxis. Was macht weibliche Wut so wirksam?

Weibliche Wut kann so viel bewirken. Weibliche Wut führt zu Trennungen, Selbstwert, Alleine-Wohnen, einem deutlichem Nein zu einem Date mit dem Arbeitskollegen, im besten Falle zur Emanzipation und manchmal auch zu einer völligen Verweigerung des Sexualverkehrs mit Männern. Erst, wenn Frauen wütend auf ihre lahmen Ehemänner, Boyfriends und Affären werden, können wir das Patriarchat bezwingen.

Männer haben in dem Roman keine Namen, es gibt Mann, Loser, Journalist. Wieso diese Typisierung?

Hey, keiner hat in meinem Buch einen Namen! FUCKGIRL heißt auch nur FUCKGIRL, Internetgirl heißt Internetgirl. Ich wollte keine Namen in meinem Roman, weil daran bereits so viele Zuschreibungen hängen. Man erkennt sofort, woher die Person kommt, welcher Klasse oder Ethnie sie angehört, ob sie Migrationshintergrund hat. Dass FUCKGIRL nicht-deutsch oder nicht-österreichisch sein könnte, merkt man beim Lesen an ein, zwei Stellen recht deutlich, aber ich wollte nicht weiter darauf eingehen, diesen Fakt nicht an einem spezifischen Namen binden. Ich wollte den Leser*innen durch die Nicht-Namen möglichst viel Spielraum für eigene Fantasien lassen.

Deine Sprache im Roman ist roh, intensiv, körperlich. Welche Rolle spielt der Körper als Medium (in) dieser Erzählung?

Ich selbst bin und war schon immer ein extrem körperlicher Mensch in dem Sinne, dass ich gerne Körperkontakt habe – ob jetzt mit einer Freundin, meinem Mann oder einem Hund ist dabei relativ egal. Hauptsache drücken, festhalten, draufliegen, spüren. Wenn ich meinen Körper einsetze, wenn er Berührungen oder schwierigen Wetterlagen ausgesetzt ist, bin ich ganz bei mir, denke an nichts anderes. Genau dieses Gefühl des gleichzeitigen Sich-Selbst-Spürens und Sich-Selbst-Verlierens wollte ich literarisch festhalten. Keine Ahnung, ob mir das gelungen ist.

FUCKGIRL gibt uns neun Lektionen, die zweite davon lautet: „Lesson Nr. 2: Andere Frauen sind alles, was wir haben.“ Warum ist weibliche Solidarität heute dringender denn je?

Weil wir ohne sie nicht vorankommen. Es bringt nichts, die Ex-Freundinnen oder neuen Freundinnen unserer Typen zu stalken, uns mit ihnen zu vergleichen und uns durch Lästerei von ihnen abzugrenzen. Viel wichtiger ist es, sich zum Beispiel mit einer Frau zu solidarisieren, die heute dieselbe Art von Gewalt erfährt, wie einst man selbst. Nicht die andere Frau ist die Bedrohung, sondern die Struktur, die mehrere Frauen in dieselbe verletzliche Position bringt – emotional, sexuell, ökonomisch. Solidarität heißt, die Richtung dieser Wut zu korrigieren.

Solidarität bedeutet auch, Erfahrungen zu teilen, Muster sichtbar zu machen und Gewalt nicht länger als individuelles Scheitern zu begreifen. Erst wenn Frauen sich gegenseitig als Verbündete lesen – nicht als Rivalinnen –, entsteht überhaupt die Möglichkeit von Veränderung.

Zum Schluss: Welche der Lektionen von FUCKGIRL ist deiner Meinung nach die wichtigste? Was können wir von FUCKGIRL lernen?

Wahrscheinlich wirklich „Andere Frauen sind alles, was wir haben“ und auch „No Princess Treatment, no Intercourse“ – in letzterem Text frage ich mich, warum wir als heterosexuelle Frauen kein kollektives Bare-Minimum des Erträglichen etablieren konnten, warum da jede Frau stets von Neuem in die Verhandlung muss. Ich versuche, das zu verändern und eine Art Cut-List zu zeichnen, an der sich alle Frauen orientieren können. Witzigerweise ist das sogar gerade ein Trend auf TikTok.

FEMALE REVENGE: eine Künstlerin, ein radikaler Gegenentwurf zur betrogenen Ehefrau und hemmungsloser Sex

Eine moralische Konfrontation in Romanform: In roher, unverwechselbarer Sprache schreibt Bianca Jankovska über weibliche Verbundenheit, Rachegelüste, eine notwendige Portion Größenwahn und die Abwendung vom alles umfassenden männlichen Blick. Diese Geschichte ist: intensiv, körperlich, kompromisslos – und in ihrem Mut zur Ambivalenz alles andere als gefällig.

Erhältlich online und überall, wo es Bücher gibt.