Eine Frage der Gerechtigkeit – Dr. Michaela Dudley über Feminismus für alle

Die Blacktivistin Dr. Michaela Dudley ist Kolumnistin, Kabarettistin, Keynote-Rednerin und gelernte Juristin. Für ihre unumwundene Kritik an bestehenden Missständen wird sie gefeiert, zuweilen aber auch gefürchtet. Die Diva in Diversity fordert ein nachhaltiges Interesse am Thema Diversität. Sie schreibt für die taz, den Tagesspiegel, für die Siegessäule sowie für Missy und Rosa Mag und berät große Unternehmen und Organisationen in puncto Gleichberechtigung. Mit Nina Gruber hat sie sich über Transphobie, Schwarze Wegbereiterinnen für mehr Gerechtigkeit in der Welt und den steinigen Weg zu einem Feminismus, der alle berücksichtigt, unterhalten.

Liebe Michaela, in deiner taz-Kolumne Frau ohne Menstruationshintergrund hast du erklärt: „Ich bin eine trans* Frau und eine Schwarze Feministin. Schwarzer-Feminismus ist aber nichts für mich.“ Ähnliches betonst du in deinem neuen Buch Race Relations. Könntest du das für uns erläutern?

Ja, gerne. Es ist eine Anspielung auf Alice Schwarzer, und sogleich eine dezidierte Ablehnung ihrer Politik. Wobei Politik? Was sie damit betreibt ist meines Erachtens eher Polemik. Destruktive Polemik statt konstruktiver Politik. Anlass meiner Aussage war ihr neues Buch über, vielmehr gegen die Transsexualität. Schwarzer und ihre Mitherausgeberin, Chantal Lewis, haben damit einen pseudowissenschaftlichen Sammelband geschaffen, der gleichsam mit einem Tante-Emma-Laden voller transphober Vorurteile aufwartet. In ihrer Streitschrift gaukeln sie vor, „zu einer brisanten und notwendigen Debatte über Transsexualität und Feminismus“ beitragen zu wollen. Als stünde die sexuelle Autonomie mündiger Erwachsener überhaupt zur Debatte!

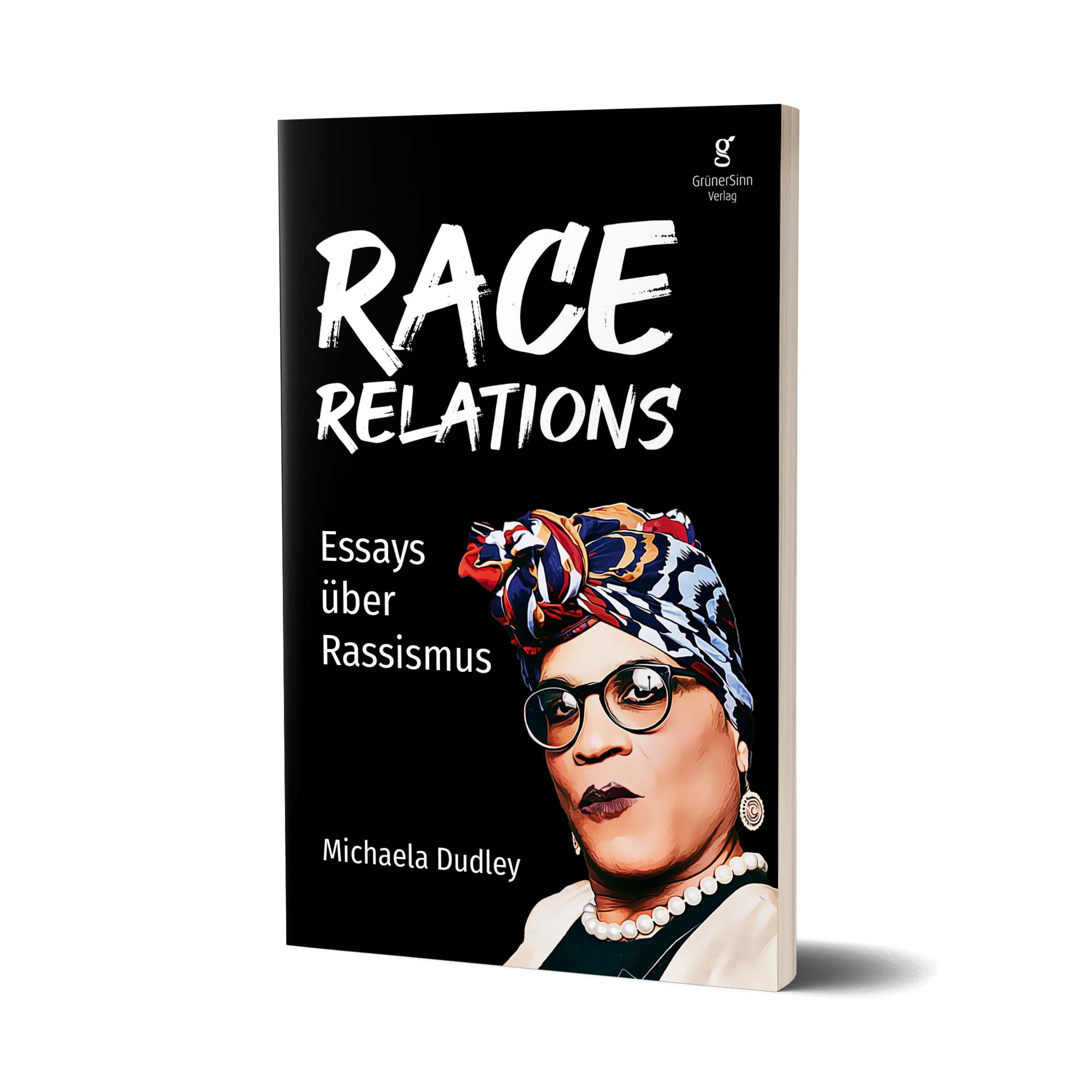

Vor Kurzem erschien Dr. Michaela Dudleys Buch „Race Relations: Essays über Rassismus“. Darin schildert sie die vielen Facetten des Rassismus, arbeitet historisch und geografisch übergreifend, erzählt von ihrem Leben in den USA und in Deutschland und arbeitet auf, wie wir rassistische Hürden gemeinsam bewältigen und beseitigen können. Das Buch erschien im GrünerSinn-Verlag und wurde klimaneutral und frei von tierischen Produkten produziert.

Dass sie nach wie vor im Bunker der Binarität steckt, habe ich erahnt. Dennoch hätte ich gehofft, sie würde im Sinne der Solidarität über ihren Schatten springen können. Aber im Dunkeln sieht frau bekanntlich keinen Schatten. Sie sucht freilich das Scheinwerferlicht der Systemrelevanz, nachdem die zweite Welle der feministischen Bewegung eigentlich längst verebbt ist.

Welche Gefahr siehst du darin für die gesamte feministische Bewegung?

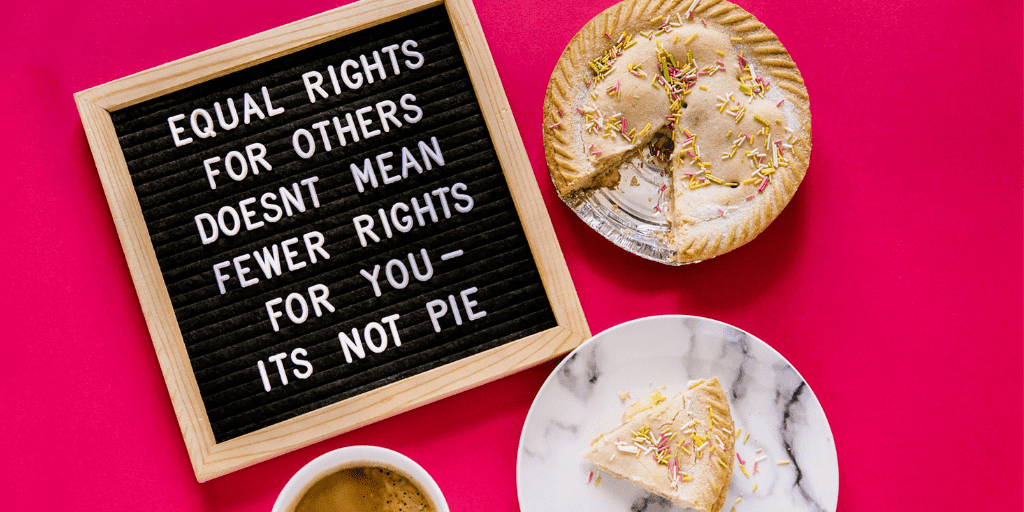

Dieser exkludierende Feminismus funktioniert nur noch in der Logik der Ökonomie der Aufmerksamkeit und dient somit dem Patriarchat. Anstatt gemeinsam gegen den Strom zu schwimmen, zerfleischen sich echte und ehemalige Feministinnen gegenseitig im Haifischbecken. Als eingefleischte Veganerin finde ich den Kannibalismus widerlich. Es ist nicht nur Geschmackssache, es ist auch eine Frage der Gerechtigkeit. Soziale Gerechtigkeit erlangen wir nicht durch Social Darwinism. Der traditionelle White Feminism – und darum geht es – ist mittlerweile nicht auf Progress, sondern auf Privilegienerhalt bedacht. Dabei wird das Bunte als etwas Bedrohliches betrachtet. So schrecken diese Steinzeit-Genossinnen nicht davor ab, gemäß dem Spielbuch des weißen, cis-heteronormativen, vermeintlich christlich geprägten Patriarchats zu handeln: „Dieser Mensch darf nicht in einem Rock herumlaufen, diese Frau darf kein Kopftuch tragen. Pronomen? Wofür eigentlich? Deine Geburtsurkunde will ich mal sehen.“

Das hat nichts mehr mit Feminismus zu tun. Verbote, die vor allem marginalisierte Menschen gezielt und besonders hart treffen, führen wohl nicht in Richtung Freiheit. Denn die TERFs liebäugeln mit der Null-Summen-Denkweise der Demagogen, wonach die Inklusion nach und nach zur „Überfremdung“ führe. Wer dementsprechend denkt und schließlich auch handelt, ohne systemische Änderungen in Betracht zu ziehen, kann den Sexismus, den Rassismus, die soziale Ungerechtigkeit und die Homo- bzw. Transphobie nicht besiegen.

Die Berlinerin mit afroamerikanischen Wurzeln Dr. Michaela Dudley setzt sich als Referentin, Kolumnistin und Kabarettistin für die Würdigung der Vielfalt ein. – Foto: Carolin Windel

Ist der Schwarze Feminismus für dich zu einer Art Refugium geworden? Dein Buch „Race Relations“ hebt die Leistungen von Vorkämpferinnen wie Sojourner Truth, Harriet Tubman und Ida B. Wells hervor.

Für mich ist der Black Feminism nicht lediglich eine Zufluchtsstätte, sondern auch ein Zukunftsort. Um die Zukunft zu erreichen, müssen wir die Verfechterinnen aus der Vergangenheit und deren Errungenschaften gut kennen.

Die als Versklavte geborenen Frauen Sojourner Truth, Harriet Tubman und Ida B. Wells-Barnett schalteten, walteten und wüteten mitten im 19. Jahrhundert, noch Dekaden vor dem Schwarzen Freitag der White Suffragettes. Im Grunde genommen agierten sie bereits damals intersektional, da die Schwarze Frau sich seit eh und je ständig inmitten eines Mehrfrontenkrieges befindet, der unter anderem von Rassismus, Sexismus und Klassizismus geprägt wird. Wir sind leiderprobt, dafür aber in der Mehrzahl auch leidenschaftlich gegen Unterdrückung unterwegs. Die Erfahrungen Schwarzer Feministinnen, zu der die Stonewall-Heldin und trans* Frau Marsha P. Johnson zählt, zeugt von Multitaskingfähigkeiten, die der Frauenbewegung überhaupt sehr guttun können.

Natürlich gibt es leider auch Black TERFs. Zudem ist es mir klar, dass die LGBTQ-Rechte nicht immer ein explizites Anliegen des Schwarzen Feminismus waren. Trotzdem ist der heutige Black Feminismus insgesamt inklusiv und regenbogenfreundlich. Dazu haben Audre Lorde und bell hooks beigetragen.

Audre hinterließ dabei wunderbare Spuren in Berlin, die über afrodeutsche Frauen hinausgehen. bell hooks schrieb ihr Pseudonym zwar klein, aber sie war auch eine großartige Sister. In der Tradition von Sojourner Truth und Harriet Tubman zeigte sie, dass die Schwarze Frau sich sowohl durch Empathie als auch durch Entschlossenheit auszeichnet. Darüber hinaus verliehen sie und Audre uns Black Queer Feminists eine inspirierende Stimme. bell überlebte den Wirbelsturm, der quer durch ihre Heimat Kentucky jüngst eine Schneise der Verwüstung hinterließ. Im Kreise ihrer Familie starb sie friedlich, aber mit 69 Jahren noch viel zu jung. Ihre Weisheiten sind wiederum Worte im Wind.

Welche Bedeutung hat die Literatur im Bereich des Schwarzen Feminismus heute?

Sie hat eine sehr große Bedeutung. Sie darf nicht an Signifikanz verlieren, auch und gerade, was den Antirassismus betrifft. Wir Schwarzen Autorinnen sollten gefühlvoll aus der Seele heraus schreiben und nicht nur darauf bedacht sein, Säle zu füllen. Im Antirassismus brauchen wir keinen Personenkult, sondern Persönlichkeiten. Vielfalt gerne, aber nicht die Vervielfältigung verwässerter Phrasen. Wer den Antirassismus als Wellness für Weiße verkauft, um auf kultischen Kaffeefahrten massentauglicher zu werden, tut der Bewegung einen Bärendienst. Rosa Parks wird vermisst. Rosamunde Pilcher im Blackface hat mit Aktivismus nichts zu tun.

Heute feiern wir den 8. März, den feministischen Kampftag. Welche Parole hast du für uns?

Das Patriarchat muss weg! Friedensmärsche und der Feministische Kampftag, passt das zusammen? Ja, ganz einfach. Ohne die Abschaffung des Patriarchats kann es keinen Frieden geben.