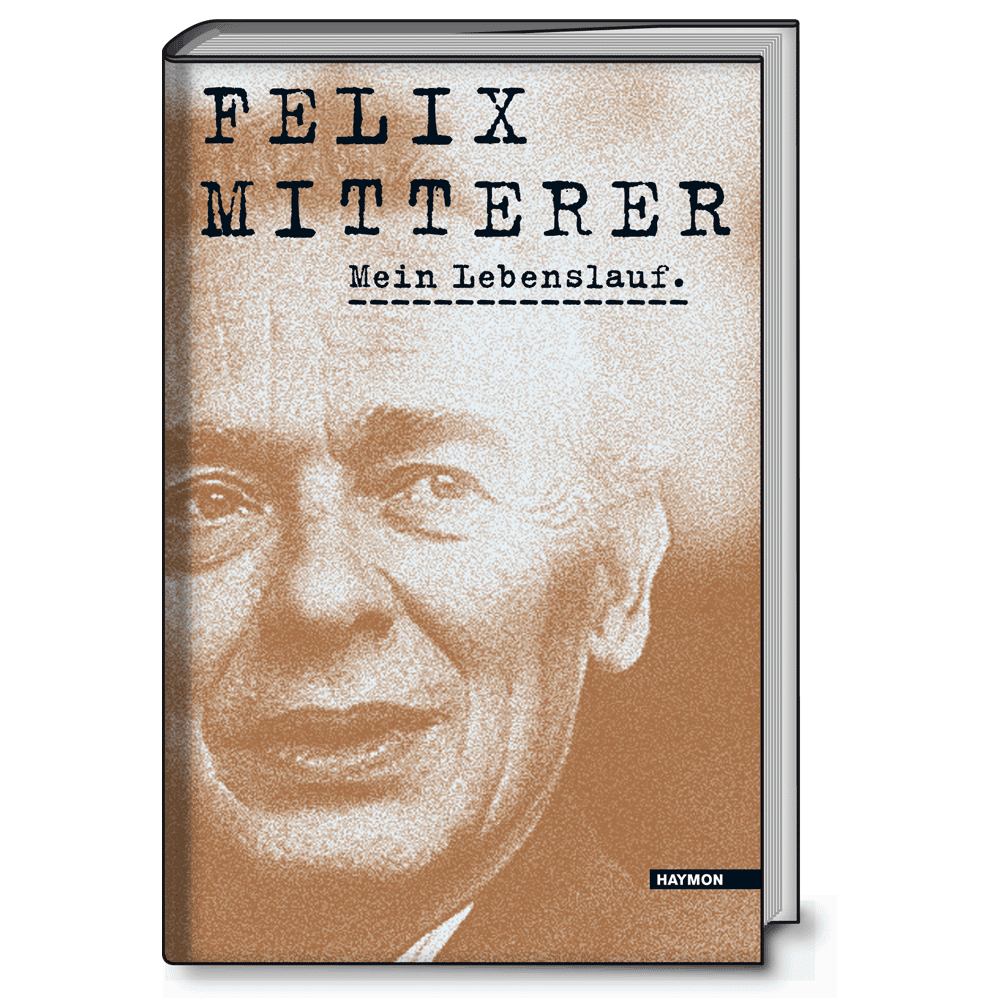

100 Jahre danach: eine Auseinandersetzung mit dem Erbe des Ersten Weltkriegs – Bettina Balàka blickt vor allem auf die Frauen (Leseprobe)

Kaiser, Krieger, Heldinnen … 100 Jahre nach dem Ausrufen der Ersten Republik sind sie verschwunden, diese Figuren der Vergangenheit. Doch nicht ihre Geschichten: Präzise recherchiert und erzählerisch gewitzt erzählt Bettina Balàka über die Schicksale und Erlebnisse verschiedenster Menschen und Menschengruppen von 1918 bis heute. Besonderes Augenmerk legt sie dabei auf die Entwicklung der Stellung der Frau. In ihren Essays wirft die Autorin einen Blick auf den immer noch lebendigen Habsburger-Mythos, die Tradition Europas als Schmelztiegel der Kulturen und darauf, wie wir uns an den Krieg erinnern.

Leseprobe aus Bettina Balàkas „Kaiser, Krieger, Heldinnen“

Ein Bus steht in der Haltestelle. Doch er fährt nicht los. Die Minuten vergehen. Immer wieder versucht der Fahrer zu starten, doch der Motor bleibt tot. Unruhe macht sich breit unter den Passagieren. „Wie lange dauert das denn noch?“

Dann plötzlich sagt eine Frau: „Is des a Frau?“ Alle lugen nach vorne zum Führerstand und versuchen, über die Köpfe der anderen hinweg zu erkennen, wer sich dort abmüht. „Des is a Frau!“, sagt eine andere Frau zur ersten. „Wirklich?“, schalten sich weitere Fahrgäste ein. „Jössas na!“ „Na dann wundert mi nix.“

Die Fahrerin kämpft. Der Busmotor stottert, jammert und stirbt. Man schüttelt die Köpfe, raunt, spricht gerade so laut, dass es die Fahrerin hören muss, aber nicht laut genug, als dass man einem Einzelnen vorwerfen hätte können, er hätte etwas gesagt. Oder sie hätte etwas gesagt. Denn vor allem Frauen sind von der Aussichtslosigkeit der Fahrerinnenbemühungen überzeugt. Zumindest tun sie diese Überzeugung kund, während die Männer still beobachten.

Die Fahrerin steigt aus. Sie hat rote Flecken im Gesicht und ein bisserl verschwitzt scheint sie auch zu sein. Sie geht um den Bus herum und schaut irgendetwas nach. „Des wird nix mehr.“ „Also wenn ma so an Bus ned amal starten kann …“ Die Busfahrerin steigt wieder ein und versucht, halbwegs würdevoll eine Durchsage zu machen: „Bitte alle aussteigen. Aufgrund eines technischen Gebrechens kann die Fahrt leider nicht fortgesetzt werden.“

Die Bustüren öffnen sich, die Fahrgäste versammeln sich vor dem zusammengebrochenen Bus zum Meinungsaustausch. Die Fahrerin kommt dazu, sie ist mit ihren Nerven am Ende, hat sie gar Tränen in den Augen? Wahrscheinlich wird sie auch gleich zusammenbrechen. Sie versucht sich zu rechtfertigen: „Ich kann nichts machen! Es ist ein technisches Problem!“ Man tauscht wissende Blicke aus und strömt auseinander. „A Jammergschpü, des Ganze …“, ist noch zu hören.

Diese Szene spielte sich nicht 1916 ab, nicht 1956 und auch nicht 1976, sondern 1992 – dem ersten Jahr in der Geschichte der Wiener Verkehrsbetriebe, in dem Frauen als Busfahrerinnen eingesetzt wurden. Was undenkbar erscheint, kann sich erstaunlich schnell ändern. Heute wäre eine Szene wie die eben beschriebene undenkbar, vor einigen Jahrzehnten waren es Frauen als Busfahrerinnen.

Ich wünschte nun, ich könnte eine glorreiche Erinnerung vorweisen, etwa, dass ich damals schon (womöglich als eine von wenigen) genau durchschaute, was sich da abspielte. Oder dass ich gar in einem heroischen Akt der Zivilcourage der Fahrerin gegen das Mehrheitsknurren zu Hilfe gekommen wäre. Aber für ein solch geistesgegenwärtiges Handeln war ich damals, mit sechsundzwanzig, zu unsicher und unerfahren.

Allerdings bezog ich aus dem Vorfall einige wertvolle Erkenntnisse. Etwa: Die Sozialisation wirkt auf sehr heimtückische Weise. Denn obwohl ich mich – insbesondere im universitären Umfeld – seit Jahren geradezu im Zentrum feministischen Denkens und Forschens bewegte, und obwohl ich nicht eine Sekunde gezögert hätte, für die Ausübung jeden Berufes durch Frauen auf die Barrikaden zu gehen, trieb mein Gehirn für wenige Augenblicke ein unheimliches Spiel mit mir. Inmitten des raunzigen Aufruhrs hatte auch ich – plötzlich und sofort niedergekämpft – das Gefühl: Vielleicht ist es doch nicht so eine gute Idee, wenn Frauen Autobusse fahren.

Gewohnheit prägt. Man will auf der sicheren Eisschicht des eigenen vorbildlichen Denkens über sie hinwegschreiten, und bricht doch immer wieder ein. Bis zu jenem Zeitpunkt hatte ich noch nie eine Busfahrerin gesehen. Ich hatte in meinen wenigen Jahren in Wien auch noch nie eine Straßenbahnfahrerin gesehen, obwohl diese offiziell seit 1970 zugelassen waren. Wohl operierten sie nur sehr vereinzelt und sehr versteckt oder mittlerweile vielleicht gar nicht mehr.

Im Salzburger Biotop meiner frühen Kindheit, Ende der sechziger, Anfang der siebziger Jahre, war selbst das Autofahren für Frauen ein nervenaufreibender Ausstieg aus der traulichen Normalität, in der der Mann die Familienkutsche lenkte. Nur wenige Mütter in meiner Bekanntschaft fuhren Auto (oder besaßen gar eines), und ehrlich gesagt fuhr ich auch lieber bei den Vätern mit. Sie waren gelassener und souveräner und schrien nicht zu den Kindern, die unangeschnallt auf der Rückbank herumkugelten, nach hinten: „Ihr müsst jetzt still sein, damit ich mich konzentrieren kann!“

Zuschreibungen wirken innerlich. Die Frauen, denen man immer wieder gesagt hatte, dass sie zum Autofahren zu nervös, zu emotional, zu hysterisch, zu sehr hormonellen Schwankungen unterworfen, zu wenig technisch versiert und nicht hinreichend mit räumlichem Orientierungsvermögen ausgestattet seien – wie sollten sie dabei souverän sein? Sie mussten nicht nur gegen die äußeren, sondern auch gegen innere, internalisierte Stimmen aufbegehren: Kann ich das wirklich? Was, wenn die anderen Recht haben und ich mich irre?

Auf der anderen Seite gab es für Auto fahrende Frauen eine spezielle Gratifikation. So manche berichtete, sie habe schon wieder „einen Mann überholt“. Im wörtlichen Sinne. Damit könnte man heute wohl kaum mehr Furore machen. Auch die Busfahrerin aus der eingangs geschilderten Szene sah sich einer selbsterfüllenden Prophezeiung ausgesetzt. Obwohl es fast jeder Fahrgast schon einmal erlebt hatte, dass ein Bus auf der Strecke blieb, und keiner je auf die Idee gekommen wäre, den männlichen Fahrer dafür persönlich verantwortlich zu machen, musste sie gegen den Generalverdacht auf weibliche Busfahrunfähigkeit ankämpfen. Sie zeigte Nerven, sie hatte Mühe, ihr Selbstbewusstsein zu bewahren. (Im Übrigen: Wäre es nicht sogar vorstellbar, dass sich spaßig aufgelegte Kollegen den Jux machten, der neuen Fahrerin zum Einstand einen nicht ganz fahrtüchtigen Bus zuzuweisen?)

Es ist wichtig, sich an diese Pionierinnen zu erinnern und ihnen zu danken. Nicht nur den Wissenschaftlerinnen und Künstlerinnen, den Ärztinnen und Politikerinnen, den Juristinnen und Journalistinnen, sondern jeder einzelnen Frau, die bei all dem vorauseilenden Misstrauen den Mut hatte, in eine „Männerdomäne“ zu gehen. Junge Frauen der Gegenwart sind häufig überzeugt, dass sie niemals Selbstzweifel gehabt oder sich irgendetwas gefallen hätten lassen. Wie mühevoll die Wege geebnet wurden, auf denen sie heute schreiten, ist ihnen oft schwer vorstellbar.

Österreichische Geschichte aus einer vollkommen neuen Perspektive: Bettina Balàkas Kaiser, Krieger, Heldinnen

Erhellend und unterhaltsam beschreibt Bettina Balàka einen Teil österreichischer Geschichte aus einer vollkommen neuen Perspektive! Mit Fokus auf die Frauengeschichte, den Habsburgermythos und Europa als Vielvölkerstaat trifft die Autorin auch den heutigen Zeitgeist und zeigt uns, wie die Vergangenheit in die Gegenwart hineinwirkt. – Hier geht’s zum Buch!