„Gegen den Biermösel aus dem Ausseerland ist der Hiob aus dem Walbauch das reinste Glückskind.“ – Manfred Rebhandl interviewt Manfred Rebhandl

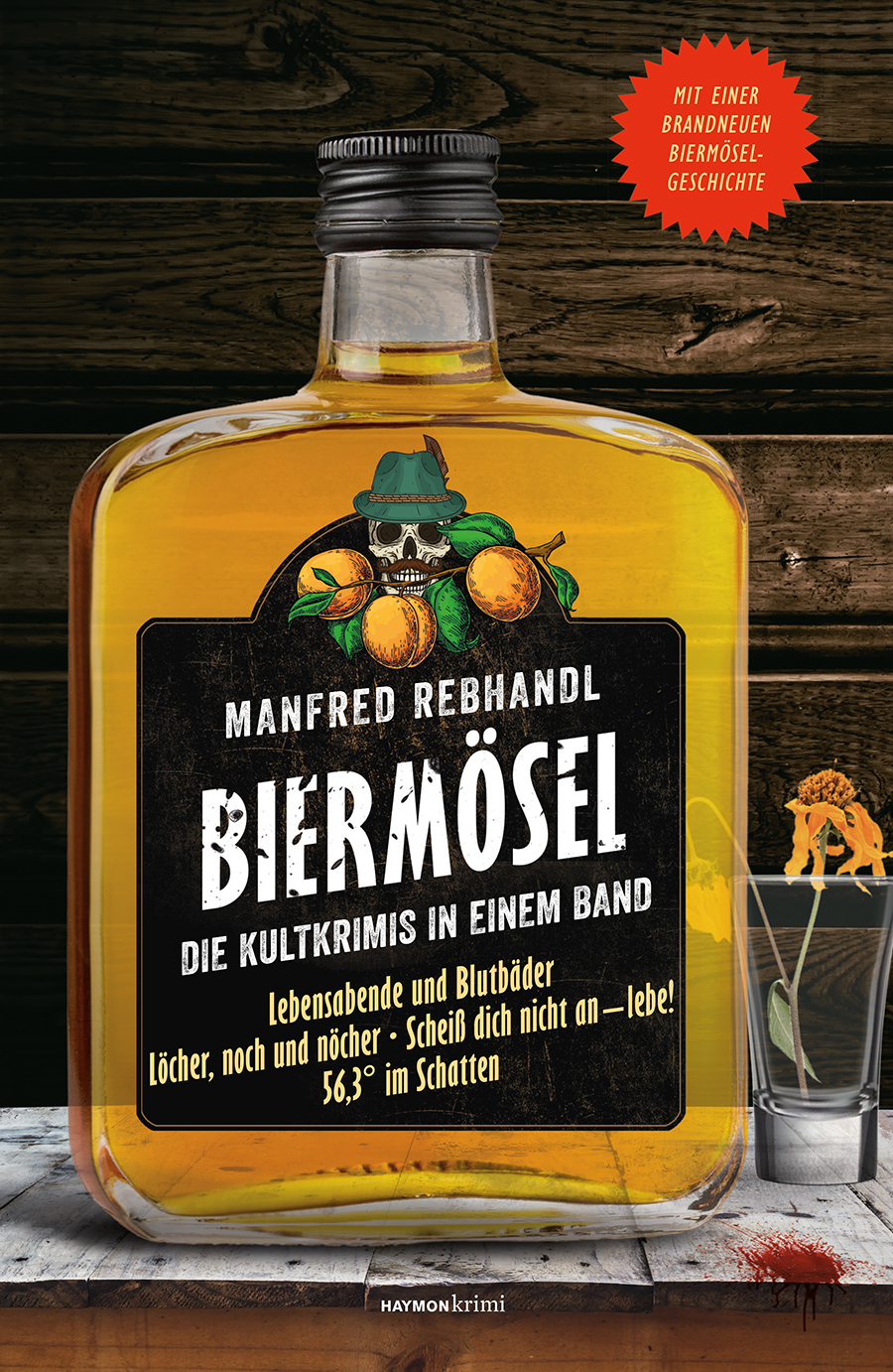

Lange vergriffen und heiß ersehnt: Manfred Rebhandls Kultfigur Biermösel, seines Zeichens trostloser Ausseer Gendarm mit Verdauungs- und auch sonstigen Störungen, darf endlich wieder ermitteln! Grund genug, um Biermösel-Neulingen den Einstieg schmackhaft wie Marillenschnaps zu machen und langjährigen Fans Glückstränen in die vorfreudigen Augen zu treiben. Dazu führt Manfred Rebhandl – Schöpfer der bedauernswerten Ermittlerfigur und begnadeter Interviewer – höchsteigen in einem Gespräch mit sich selbst in die wunderbare Welt des Biermösel ein.

Herr Rebhandl. Der Biermösel …

Jaja, zwei wunderschöne Namen, die mit einem „L“ ausklingen …

Was ist los? Hat Sie die Melancholie ummantelt, die auch Ihren Helden umgibt?

Was heißt Melancholie? Beim Biermösel ist das keine Melancholie! Es ist das reine Unglück, eine einzige Nachtfahrt, ein Fest des misslungenen Lebens! Umsonst heißt es ja nicht über ihn: „Nur Bier, nie Möse!“ Und dann wird am Stammtisch wieder hinter vorgehaltener Hand oder sogar ganz unverhohlen über ihn gelacht, und nicht nur die toten Jäger lachen ihn aus, die ihn überreden wollen, doch mal ein Wildbret zu probieren anstatt des innigst geliebten Schweinsbratens von seiner Schwester Roswitha. Also was heißt Melancholie? Gegen den Biermösel aus dem Ausseerland ist der Hiob aus dem Walbauch das reinste Glückskind. Es ist ja kaum vorstellbar, was Gott mit ihm alles anstellt!

Gott waren in diesem Fall Sie.

Spielt gerne Gott: Manfred Rebhandl – Foto (c) Kurt-Michael Westermann

Ja, dieser Gott war in diesem Fall ich, kein gütiger Gott, weiß Gott nicht! Ich habe mir da Gott sei Dank wirklich einiges einfallen lassen, wenn ich den Biermösel nicht nur über die lange Gerade im Silbertannenwald jage, wo er in seinem Wetterfleck und auf seiner alten Triumph Fips immer unterwegs ist vom Gendarmerieposten in Aussee drüben zum „Gasthaus zum Auerhahn“ herüben, das auf halber Strecke nach Goisern liegt, sondern durch einen Reigen an düsteren, abartigen, Bier- und schnapsgetränkten Ereignissen.

Beispiele?

Du lieber Himmel, Dutzende! Wer erinnert sich nicht an seine Begegnung mit den Goldhaubenträgerinnen und Zimttörtchenscheißerinnen! Mit den Sir-Irisch-Moos-Trägern und Autoverkäufern! Mit den Jägern aus dem Jenseits und seinem Zuchteber Archie unten im Kanal! Mit dem Hasenscharten-Ulf …

… dem Glöckner im Kirchturm vom Pfarrer Hein …

… oder mit der gachblonden Discowirtin drüben in Goisern, die dort ihr Gastroimperium „Chez la Blonde“ betreibt samt Bauerntrotteldiscohütte „Blondi“, über die sich ihr Gast Claus Peymann während einer feurigen Gulaschsuppe so aufregt hat, weil sie „Eva Braun der Berge“, wie er sie ohne Grund nannte, nicht wusste, dass das Hundsvieh von der Drecksau Hitler auch so geheißen hat.

Die gachblonde Discowirtin ist Ihnen vielleicht von allen Figuren eine der liebsten?

Sie sagen es! Eine Frau, für die der Mick Jagger den Welthit „Angie“ geschrieben hat! Die den schwarzen Afghanen in ihrem Strumpfband stecken hat! Und die selbst einem Tunichtgut wie dem Kaltenböck Karl (aka Jackpot Charlie von der Ackerbau- und Viehzuchtbank) immer noch ein Achterl aufs Haus ausschenkt, wenn der Spielsüchtige auf seine Pferderennen drüben in Santa Anita wettet … Melancholischer als die gachblonde Discowirtin kann man nicht sein. Na gut, vielleicht, dass der Jackpot Charlie noch ein bisserl melancholischer ist …

Na und die Ivana?

Die platinblonde Ivana aus Russland drüben? Die vom Puffkaiser Schlevsky aus dem Deutschen Osten vom Tingeltangel in Strudelwasser an der Oder nach Aussee hinunter verschleppt wird und mit ihm oben im Flachdachneubau vom Stararchitekten Wollatz leben muss? Die sich nach ihrem Mütterchen zuhause auf Nowaja Semlja sehnt und nach ihrer großen Liebe Pavel, der von einem russischen Bären zerrissen wurde, als er für seine Ivana ein Bärenfell organisieren wollte? Naja, da haben ’S natürlich recht, die ist schon auch sehr, sehr melancholisch.

Melancholischer noch als die Lois Lehn?

Die rasende Reporterin vom Ländlichen Boten, die sich immer erst ihren Holzfuß anschnallen muss, bevor sie zu rasen anfängt, und die zuhause den Rotwein gerne kalt trinkt, wenn sie mit ihrem Reporterkollegen Bob Woodward von der Washington Post drüben „auf Augenhöhe“ telefoniert? Naja gut, da haben Sie schon wieder recht, weil die ist schon auch sehr, sehr melancholisch.

Besser geht es dem Weiß Ferdl, dem weltberühmten Volksmusikanten aus Aussee …

… der es bis nach Paris geschafft hat! Und der dort einen wunderbaren Welthit geschrieben hat, auf teils Deutsch, aber auch auf teils Französisch.

Kostprobe?

Bitte! Gerne!

Schö tem hier und schö tem da

Schö aime dich das ganze Jahr

Überall auf der Welt

Wo’s mir Herzbub grad gefällt.

Allerdings fand auch der Weiß Ferdl ein tragisches Ende …

Natürlich! Natürlich! Und das hat er auch verdient! Anders als der Matthias von den „Radinger Spitzbuben“, der den Biermösel ja mit der schönen Gabe „Joe“ bekannt gemacht und ihm den ersten Joint überhaupt gewuzelt hat, als der ihn aus seinem Tourbus heraus gefangen hat, in dem sich neben großdutteligen blonden Damen eben auch jede Menge Trompeten und Klarinetten und halt auch Rauschmittel gefunden haben; nebst einem Luftballon, der innen mit weißlicher Flüssigkeit … Naja … Lassen wir das lieber.

Der Stoff, aus dem Biermösels keusche Träume sind: der Schweinsbraten seiner ureigensten Schwester Roswitha

Sagen Sie, was wirklich viele interessiert: Ist es richtig, dass der Biermösel und seine Schwester Roswitha oben in der Kammer …?

Ja!

Und dass der Biermösel noch nie, also überhaupt noch nie …?

Nie!

Auch nicht mit der Putzfrau Anni, die er ja über alle vier Bände hinweg „packen“ will und der er vermutlich zwei Lastwagenladungen voll mit „Mon Cheri“ geschenkt hat, um sie für sich zu gewinnen?

Auch nicht mit ihr.

Finden Sie das traurig?

Ob ich das traurig finde? Du meine Güte, so ist halt das Leben! Es kann ja nicht jeder ausschauen wie der Burt Lancaster! Dafür kann der Biermösel aus der Hüfte heraus schießen wie nicht einmal der John Wayne drüben in Amerika! Und er hat jeden Tag das Schweinsbraterl mit einem Krusterl, wo du dir alle zehn Finger abschleckst, und dazu Knödel und Kraut und Marillenschnaps ohne Ende! Und jetzt einmal unter uns Pastorentöchterln: Hat das vielleicht der Burt Lancester auch?

Der Burt Lancaster ist tot.

Dazu von mir und dem Biermösel vielleicht nur zwei Worte: Mir wurscht!

Das ist das Schlusswort?

Nein. Das ist das Schlusswort: Prostmahlzeit!

Weder beruflich noch privat kann er irgendwelche Erfolge vorweisen: Manfred Rebhandls Ausseer Gendarm Biermösel

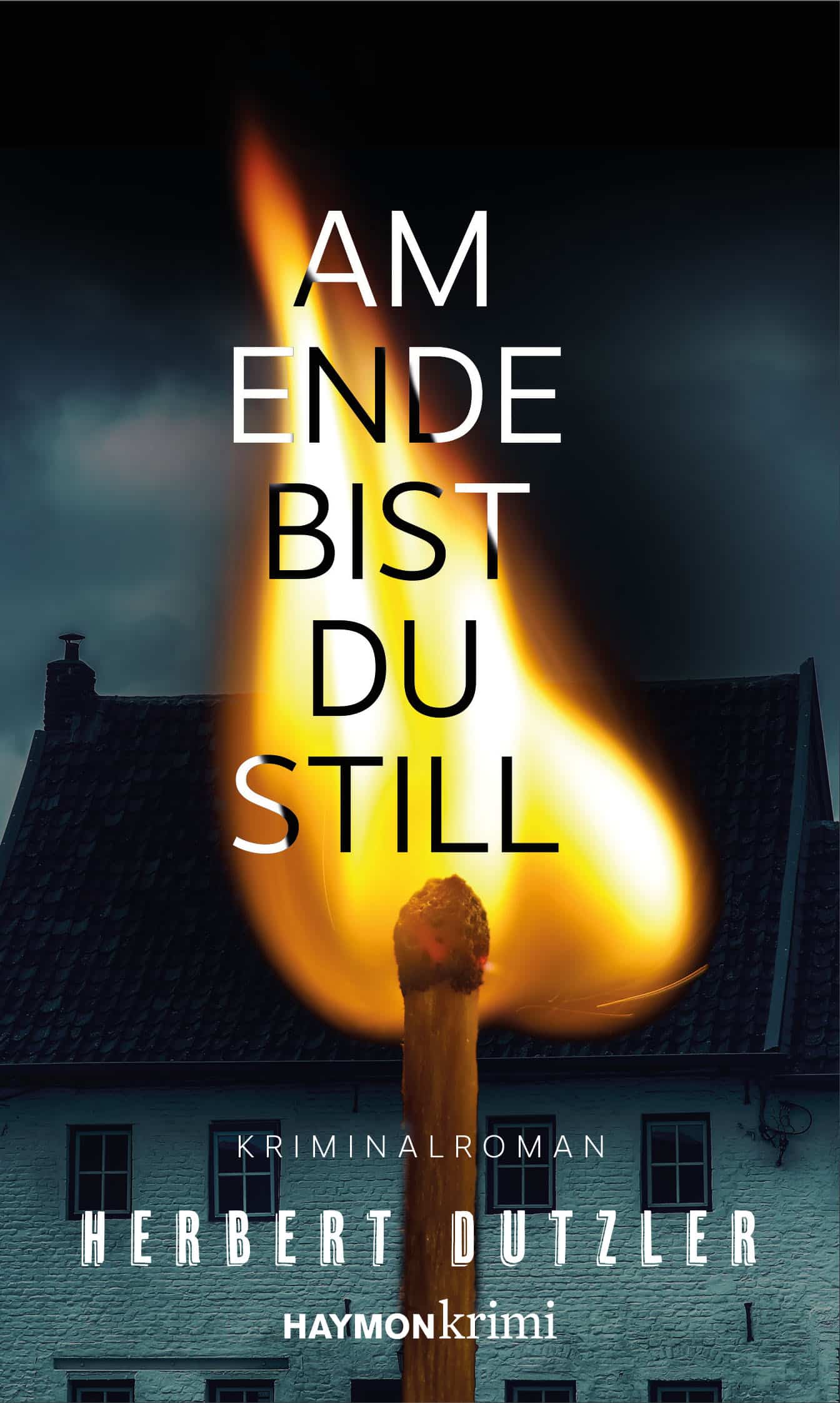

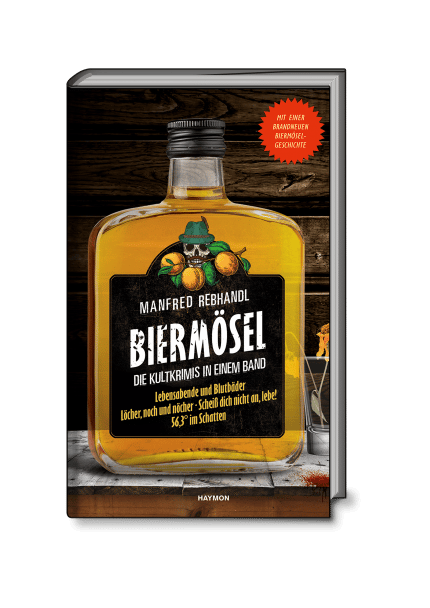

Wem jetzt der Appetit noch nicht vergangen ist, der hat gut lachen: Die vier bisher erschienenen Biermösel-Krimis „Lebensabende und Blutbäder“, „Löcher, noch und nöcher“, „Scheiß dich nicht an – lebe!“ sowie „56,3° im Schatten“ werden erstmals gesammelt in hochwertiger Ausstattung neu aufgelegt. Als Draufgabe gibt es eine brandneue Biermöselgeschichte: In dieser hat es ein charismatischer, aufstrebender Bürgermeister im Slim-Fit-Trachtenanzug („Ich habe die lange Gerade im Silbertannenwald im Alleingang geschlossen!“) auf die hochtrainierte Säuferleber vom Biermösel abgesehen.

Manfred Rebhandls höchst kultverdächtige Kompilation aus Blutbädern, Blähungen und Bierräuschen finden Sie hier.