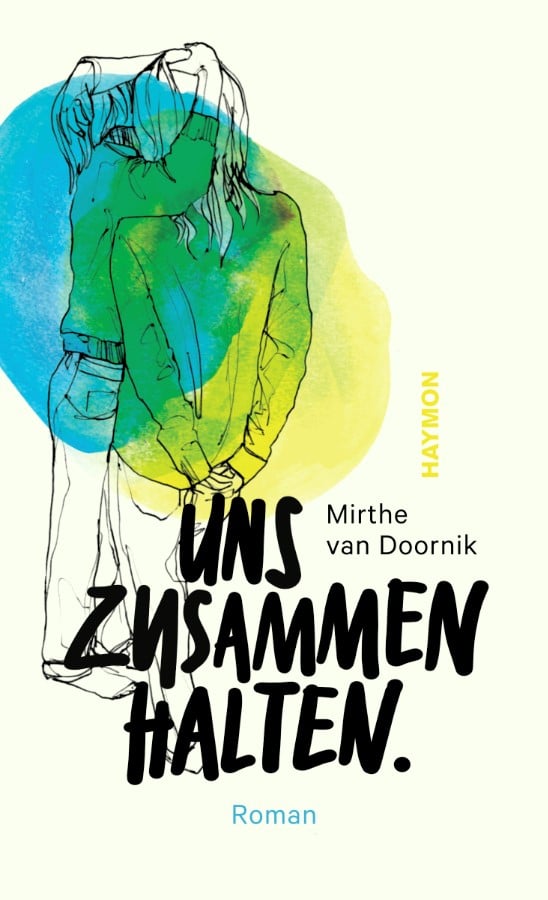

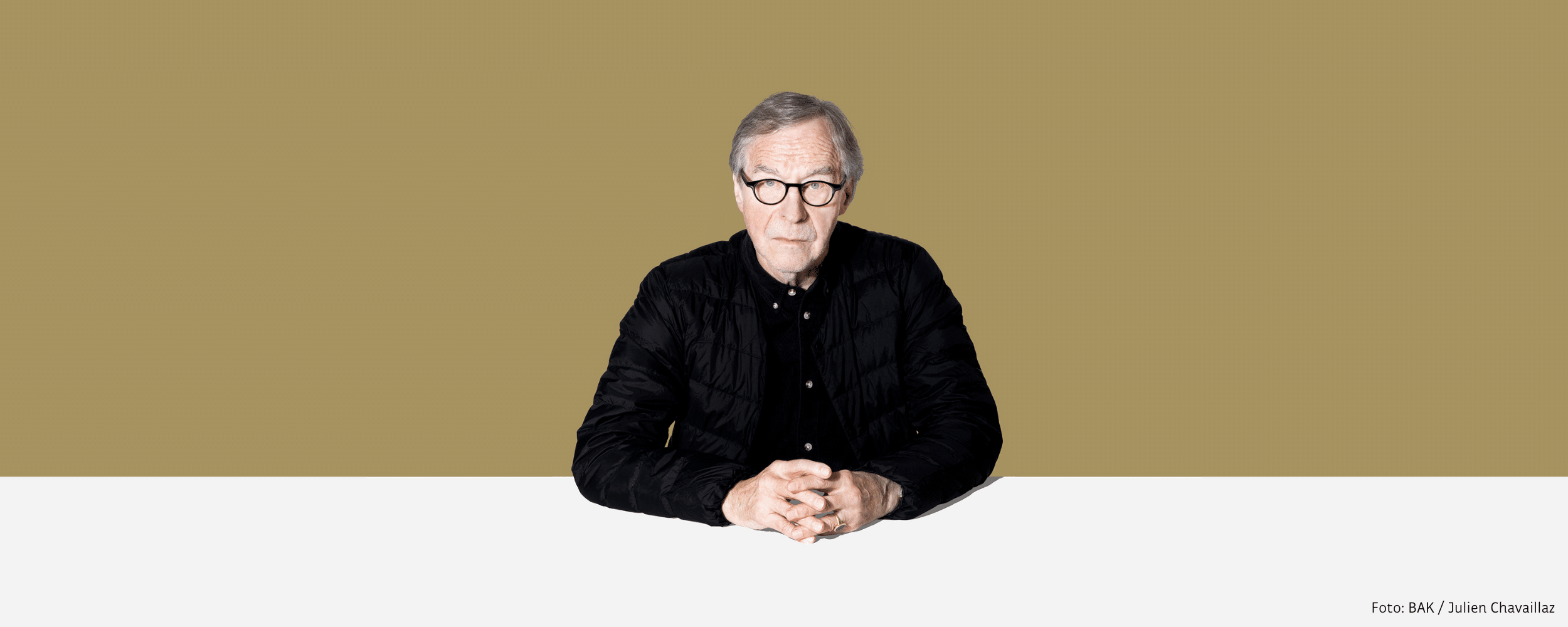

„Das muss man als Ösi erstmal schaffen, deutscher Beamter zu werden!“ – Wolfgang Ainetter im Interview

Wolfgang Ainetter – ehemaliger Ministersprecher, Kommunikationschef, Journalist und jetzt Krimi-Autor! Im Gespräch offenbart Wolfgang Ainetter, was ihn zu seinem satirischen Debütkrimi „Geheimnisse, Lügen und andere Währungen“ inspiriert hat, welche Parallelen es zwischen ihm und seiner Figur André Heidergott gibt und wie der berühmt-berüchtigte Wiener Schmäh in Berlin ankommt.

Ist die Idee zu deinem ersten Krimi während der Arbeit im Ministerium entstanden oder vielleicht doch eher beim Sushi-Essen?

Als ich nach gut 25 Jahren im Journalismus Kommunikationschef in einem deutschen Ministerium wurde, tauchte ich in eine für mich fremde Welt: Unterschriften- und Umlaufmappen, Aktenvermerke, Gesetzesentwürfe, exotische Marathon-Begriffe wie Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetz oder Kurzfristenergieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung und nicht zuletzt opernhafte Titel wie Ministerialdirigent – genau dieser Titel stand übrigens auf meiner Visitenkarte. Schon nach wenigen Wochen kam mir die Idee, meine Eindrücke irgendwann literarisch zu verarbeiten und einen satirischen Ministeriumskrimi zu schreiben. Auf die in meinem Buch erwähnte Sushi-Foltermethode hat mich mein Lieblingskollege im Ministerium gebracht. Beim Mittagessen meinte er eines Tages: „Zum Glück gibt es bei uns in der Ministeriumskantine nie Sushi, das wäre die reinste Folter für mich.“

Foto: © Niels Starnick.

Was war die größte Herausforderung beim Schreiben?

Die Zeit! Ich habe mir fast jede freie Minute und alle Urlaubstage abgezweigt, um neben meinem Hauptjob als Kommunikator an meinem Buch arbeiten zu können. Und es war eine echte Challenge, den Witz, der sich durch meinen Ministeriumskrimi zieht, auf einem gewissen Niveau halten zu können. Gute Satire ist weder laut noch derb.

Beim Lesen musste ich immer wieder laut auflachen, der Humor kommt im Buch wirklich nicht zu kurz. Was würdest du sagen: Ist es eher Schmäh oder Witz, den Heidergott in seine Perspektive bringt?

Kommissar André Heidergott ist gebürtiger Wiener und damit von Haus aus mit Wiener Schmäh gesegnet. Wie meine Hauptfigur Heidergott muss ich als Exil-Ösi sagen: Wien ist die Hauptstadt des schwarzen Humors, in dieser Disziplin kann Berlin leider nicht mithalten. Ich höre mindestens einmal pro Woche Qualtinger.

André Heidergott und dich verbindet zumindest der Umzug von Wien nach Berlin. Habt ihr weitere Gemeinsamkeiten?

Wir sind beide deutsche Beamte, er Polizeioberkommissar, ich Ministerialdirigent. Das muss man als Ösi erstmal schaffen, deutscher Beamter zu werden! Und sowohl Heidergott als auch ich haben gelegentlich Heimweh nach Wien. Wenn Heidergott und ich Heimweh haben, gehen wir zum vielleicht besten österreichischen Restaurant in Berlin, der „Nußbaumerin“, und trinken ein, zwei, drei Achterln Grünen Veltliner.

Lörr ist die Verkörperung des deutschen Spießbürgertums. Sind Eigenschaften von realen Personen in ihn eingeflossen?

In meinem Buch steht gleich zu Beginn:

„Diese Geschichte ist ebenso wahr wie die Lebensläufe von Abgeordneten. Die handelnden Personen existieren tatsächlich – in der Halluzination des Autors. Sollte sich eine Leserin oder ein Leser in einer der erfundenen Figuren wiedererkennen: Medienanwalt Christian Schertz wird sich um Sie kümmern, leider nur gegen Honorar.“

Du hast Psychologie studiert. Hat dir das bei der Entwicklung deiner Figuren geholfen?

Ja, sehr sogar. Aber noch mehr hat mir meine langjährige Reporterzeit geholfen, in der ich in den unterschiedlichsten Ländern die unterschiedlichsten Menschen mit den unterschiedlichsten Berufen getroffen habe. Ich bin eigentlich vor allem deshalb Journalist und jetzt Autor geworden, weil mich Menschen interessieren.

Wird im politischen Berlin wirklich so viel intrigiert, wie du es im Buch darstellst?

Der politische Betrieb ist mitunter „House of Cards“ in echt. Aber nicht nur in Berlin wird intrigiert, sondern auch in Wien und in so gut wie jeder anderen Metropole oder Kleinstadt. Das liegt in der Natur des Systems. Ich habe in der Politik zum Glück auch viele ehrliche, engagierte, wunderbare Menschen kennengelernt – die aber alle keine Spitzenpositionen bekleiden. Nach ganz oben schaffen es sehr oft nur Machtmenschen, die jeden Parteirivalen ausdribbeln, ihre Überzeugung Woche für Woche wechseln und ihre Politik nach den Umfragen der Meinungsforscher ausrichten. Vielleicht sind deshalb immer weniger Menschen bereit, sich politisch zu engagieren. Das halte ich gefährlich für unsere Demokratie – vor allem jetzt, wo es in ganz Europa einen Rechtsruck gibt und Rechtsextreme in Deutschland sogar offen von Umsturzplänen träumen.

Wie ist es dir als Österreicher in Berlin ergangen, auch im Vergleich zu André Heidergott?

1991, also zwei Jahre nach der Wende, war ich für eine Reportage erstmals in Berlin. Ich war damals 20 und hatte das Glück, mit Daniel Biskup, einem der bekanntesten deutschen Fotografen, arbeiten zu können. Damals sagte ich zu Daniel: „Eines Tages will ich hier in Berlin wohnen.“ Mein Wunsch sollte 17 Jahre später in Erfüllung gehen. Als Österreicher geht es einem in Berlin sehr gut, offensichtlich mögen uns Ösis die Leute hier, auch André Heidergott ist ja auf seiner Polizeidirektion sehr beliebt, bis auf seinen Chef können ihn alle gut leiden. Die Berliner brauchen zwar eine Weile, bis sie den Wiener Schmäh verstanden haben, aber wenn es dann soweit ist, freuen sie sich über jeden guten Spruch.

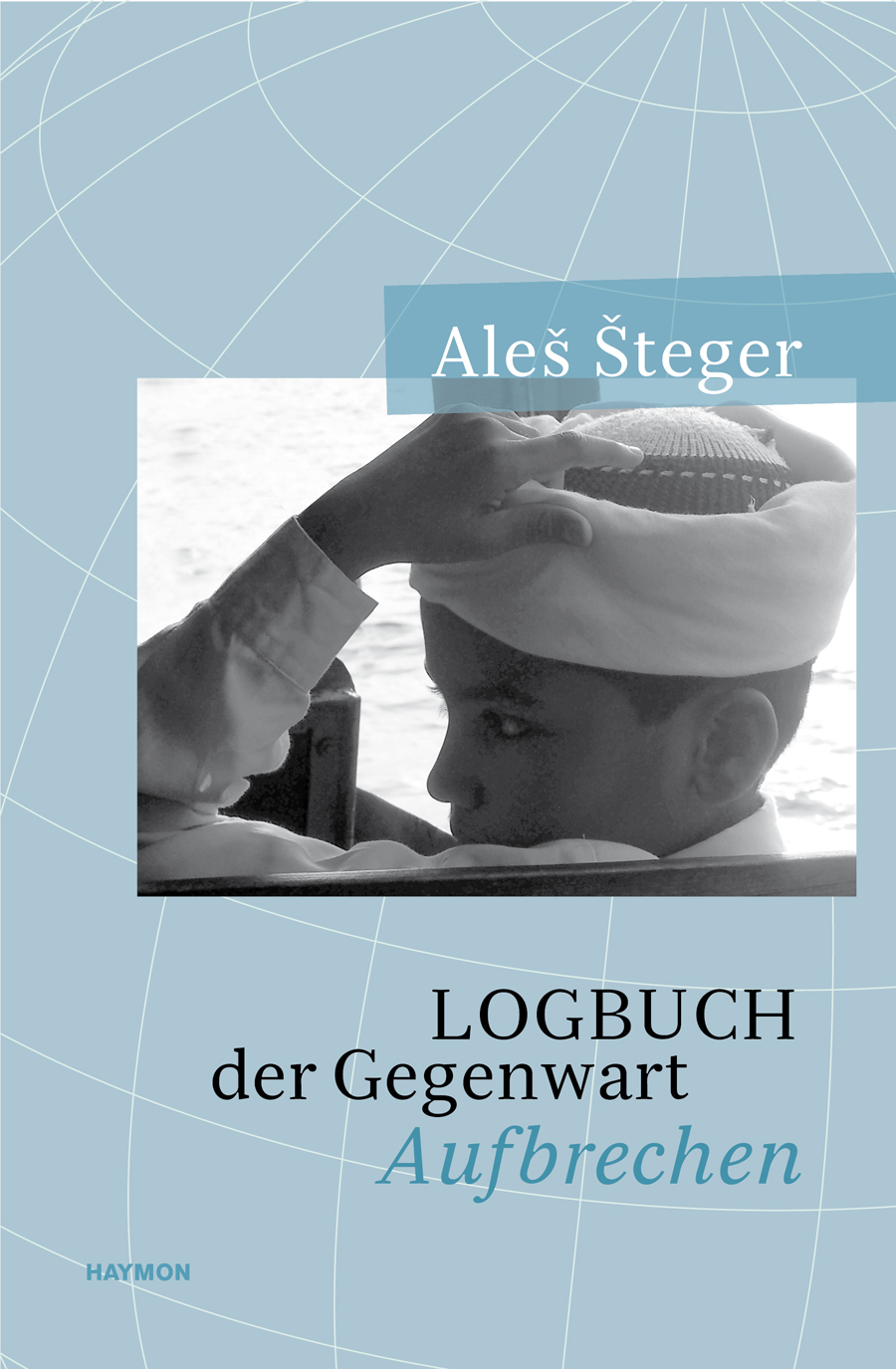

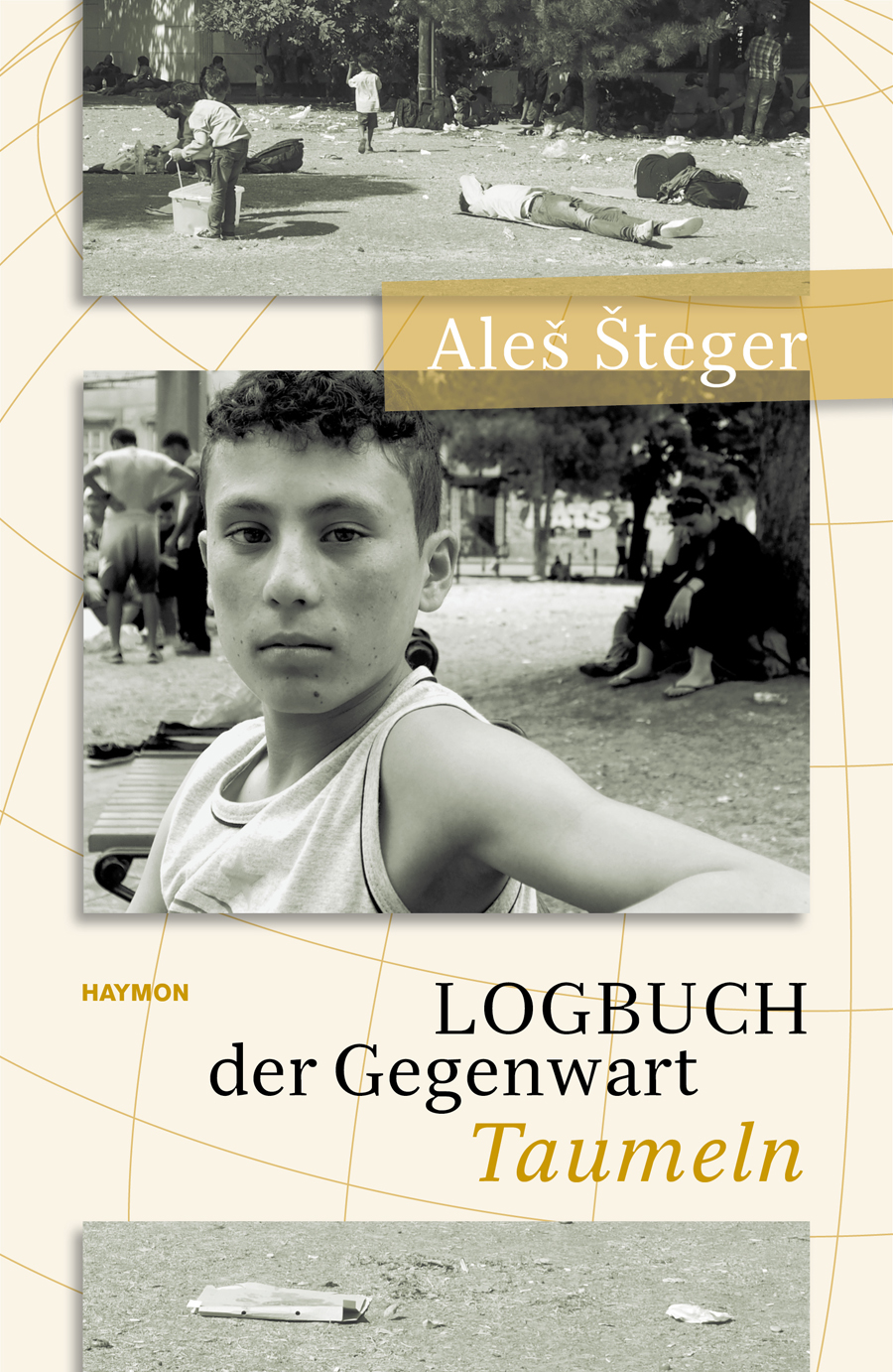

In „Geheimnisse, Lügen und andere Währungen“ nimmt uns Polit-Insider Wolfgang Ainetter mit in die Hochburg der deutschen Bürokratie.

Tatort Regierungsviertel: staubige Schreibtische und giftige Aktenschränke

Was zieht einen österreichischen Charmeur und Polizeioberkommissar nach Berlin? Natürlich die Liebe! André Heidergott, seines Zeichens leiwander Wiener, wohnt wegen seiner jetzigen Ex-Frau in Moabit. Mit den großen Gefühlen hat sich aber leider auch die gute Laune verflüchtigt. Was auch nicht hilft: Ein hoher Beamter wird entführt – und Heidergott muss ins Ermittlerteam „BAO Finsterweg“. Entführungsopfer Hans-Joachim Lörr war ein Meister der Machtspiele. Er steht kurz vor der Pensionierung und hat sich im Laufe seiner Beamtenkarriere viele Feinde gemacht, denn in Wahrheit hielt er als „Schattenminister“ stets die Fäden in der Hand – eine Tatsache, auf die er mit Stolz zurückblickt. Zusammen mit seiner Vorgesetzten Emily Schippmann ermittelt Heidergott im Berliner Regierungsviertel, wo gute Beziehungen alles sind.

Klick hier, um mit André Heidergott die dunkelsten Geheimnisse der Beamt*innen zu ergründen.