Macht canceln Kultur? – Interview mit Kulturjournalist Johannes Franzen

Cancel Culture – ein Begriff, der Schlagzeilen macht und nicht allzu oft missverständlich Verwendung findet. Während ihn viele als moralische Überlegenheit begreifen, stellen andere ihn als linke Diktatur an den Pranger oder läuten gar das Ende der Demokratie ein. Doch was genau verbirgt sich hinter der stark emotional aufgeladenen Debatte zu moralisch korrektem oder inkorrektem Verhalten? Wie spiegeln sich unterschiedliche Wahrnehmungen in unserer Gesellschaft wider? Und wie sinnvoll ist es überhaupt, von Cancel Culture zu sprechen? Wir wollen es genauer wissen und haben Literaturwissenschaftler und Kulturjournalisten Johannes Franzen befragt.

Johannes Franzen, Cancel Culture oder Political Correctness – der Mythos hat viele Namen, deshalb fällt es auch so schwer, eine konkrete Definition dafür zu finden. In einem Ihrer X-Einträge (ehemaliges Twitter) beschreiben Sie Cancel Culture als „Selbsterzählung von Menschen mit Macht, die die Funktion hat, sich selbst als machtlos zu begreifen“. Wie genau kann man das verstehen? Und inwiefern hängt Cancel Culture mit Macht zusammen?

Zunächst muss man in aller Deutlichkeit sagen, dass es Cancel Culture gar nicht gibt. Man hat es, wie Osita Nwanevu schon 2019 in einem brillanten Artikel beschrieben hat, mit einem Schwindel („Con“) zu tun. Bei Cancel Culture handelt sich um eine kulturkritische Erzählung, die davon ausgeht, dass wir in einer Zeit leben, in der Menschen des öffentlichen Lebens von einem progressiven Mob vernichtet werden, weil sie gegen ein angeblich herrschendes Regelwerk (Rassismus, Sexismus) verstoßen haben. Diese „Kultur“ tritt in der paranoiden Fantasie ihrer Kritiker:innen oft als äußerst vager digitaler Mob auf. Diese Erzählung hat den Vorteil, dass sich Menschen, die nach allen soziologischen Kriterien zur Elite des Landes gehören (Professoren, Chefredakteure, Politiker) als Opfer und Außenseiter begreifen können – ein Symptom für die peinliche Machtvergessenheit liberaler Gesellschaften.

Können Cancel Culture und Political Correctness gleichgesetzt werden? Wer bedient sich dieser Begriffe?

Es gibt, wie man in Adrian Daubs Buch Cancel Culture Transfer nachlesen kann, eine Tradition solcher Begriffe, die im Wesentlichen die Funktion haben, progressive Anliegen abzuwehren. Es ist natürlich wirkungsvoller zu sagen: Der Kampf gegen Rassismus oder die Gleichberechtigung der Geschlechter geht zu weit, als offen zuzugeben, dass man ein Problem mit diesen Prozessen hat. So kann man in eine Viktimisierungskonkurrenz zu Menschen eintreten, die tatsächlich diskriminiert werden. Die Begriffe lösen sich dabei gegenseitig ab, immer dann, wenn die Gesellschaft dem Schwindel auf die Schliche kommt. Zuletzt wurde Cancel Culture durch den Kampfbegriff „woke“ ersetzt, der aus der Schwarzen Aktivistenkultur kommt und von rechten Aktivisten zu einem Schimpfwort umgedeutet wird. Es ist eigentlich ziemlich transparent, worum es hier geht.

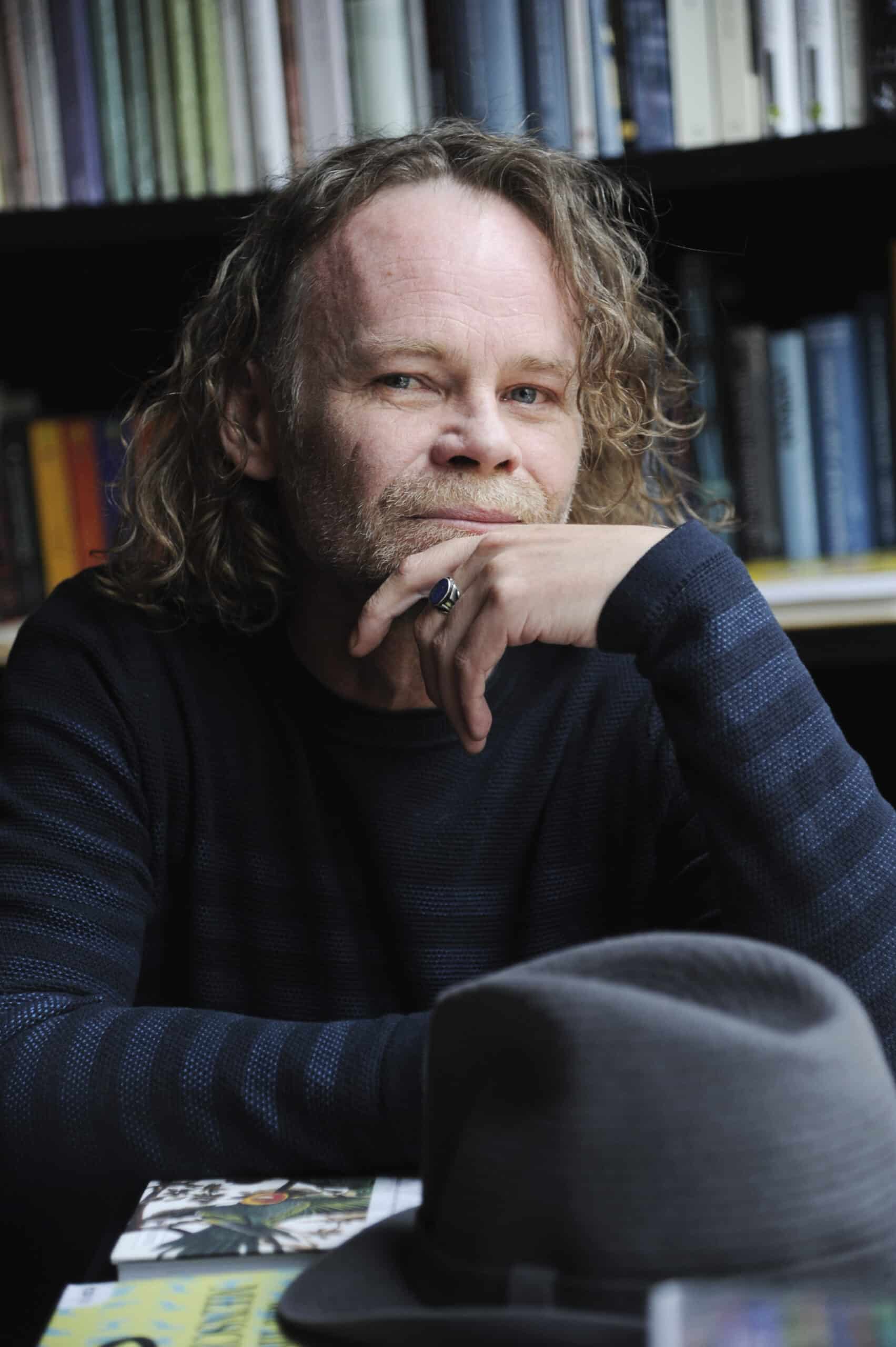

© Katharina Stahlofen

Johannes Franzen ist Literaturwissenschaftler und Kulturjournalist. Er arbeitet für Medien wie die F.A.Z., taz, Zeit Online oder den Deutschlandfunk. Er ist Mitgründer, Herausgeber und Redakteur des Online-Feuilletons 54books und betreut die Seite POP Online. Seit April 2022 ist er wissenschaftlicher Mitarbeiter am Germanistischen Institut der Universität Siegen.

Das Phänomen wird auch in der Literaturbranche immer wieder heftig diskutiert. Vor einiger Zeit löste Salman Rushdie eine Debatte über die Bearbeitung von Roald Dahls Kinderbüchern aus. Der britische Verlag Puffin Books ließ dabei diskriminierende Wörter, wie „fett“ oder „hässlich“ streichen und ersetzte sie durch angemessenere Adjektive. Rushdie empörte sich darüber und bezeichnete das Vorgehen als „absurde Zensur“. Was war Ihr erster Gedanke, als Sie darüber gelesen haben?

Mein erster Gedanke bei solchen Nachrichten ist inzwischen eigentlich immer ein gewisses Grauen vor der Debatte, die das jetzt erzeugen wird. Diese Debatten laufen ja immer nach dem gleichen Muster ab und haben so gut wie keinen intellektuellen Mehrwert. Die neue Zensurdebatte ist dermaßen politisiert, dass ein Denken außerhalb der unmittelbaren Aufregung nicht mehr möglich ist. Dabei lassen sich eigentlich ein paar interessante Fragen stellen. Die Retromanie der Gegenwart – jeder Stoff muss zu einem Remake oder Reboot verwurstet werden – führt natürlich dazu, dass Menschen erst recht mit den Problemen ihrer geliebten ästhetischen Jugenderfahrungen konfrontiert werden. Wenn man Roald Dahl oder James Bond einfach in Ruhe lassen und sich einmal etwas Neues überlegen würde, dann hätte man diese Probleme nicht. Im Endeffekt ist es aber vor allem eine ökonomische Frage. Es ist eine lächerliche Vorstellung, ein Großverlag oder Netflix würden tatsächlich aus politischer Rücksicht irgendwelche Bücher zensieren. Diese Unternehmen haben aber einen gesunden rezeptionstheoretischen Realismus, der davon ausgeht, dass Menschen Bücher einfach nicht kaufen, wenn sie ständig mit der Nase auf politisch ekelerregende Dinge gestoßen werden.

Eine andere Richtung schlägt dagegen eine Debatte aus Amerika ein: In einem Ihrer Artikel von Kultur & Kontroverse berichten Sie von einer Situation an amerikanischen Schulen, an denen Eltern dazu aufrufen, Geschichtslehrende zu verklagen, wenn diese Themen wie Rassismus und Sexismus im Unterricht behandeln. Kann das Canceln eine politische Richtung für sich beanspruchen oder trägt es, abhängig vom Kontext, einfach nur andere Namen?

Ich würde den Begriff wirklich gar nicht verwenden. Canceln hat auch in diesem Fall die Funktion, eine ganze Reihe hochgradig unterschiedlicher politischer Praktiken zusammenzuwürfeln, vor allem um machttheoretische Unterschiede zu nivellieren. So kann dann eine Gruppe von Studierenden, die – wie im Fall der „Avenidas“-Debatte – ein bestimmtes Gedicht nicht mehr an der Fassade ihrer Universität lesen wollte, als genauso schlimm gewertet werden, wie wenn der Gesetzgeber offen die Meinungs- und Redefreiheit einschränkt, wie es in den USA ja schon länger geschieht und sich in Deutschland (Stichwort „Genderverbot“) auch abzeichnet. Das läuft dann alles unter dem vagen semantischen Schirm des Canceln. So können sich dann eben auch die Mitglieder der Elite, mächtige Millionäre wie Dave Chappelle oder Louis C.K. etwa als Opfer von Cancel Culture inszenieren, weil der Begriff einfach nicht mitbedenkt, wer hier mit wem spricht. Klar, es gibt Zensur und ständige Versuche, die Meinung und Kunst anderer Menschen zu verdrängen. Aber das muss mit anderen Begriffen analysiert werden. Ein Ausdruck wie Cancel Culture macht uns in Bezug auf diese Phänomene nicht klüger, sondern dümmer.

Kommen wir nochmals zurück zum oben erwähnten Literaturwissenschaftler Adrian Daub. Dieser sieht in der Diskussion eine „aufmerksamkeitsökonomische Funktion“, die in der weltweit massiven Nutzung der Sozialen Medien ein Ventil findet. Stimmen Sie dem zu? Und könnte man davon ableiten, dass die Debatte darüber (stellenweise) gezielt von den eigentlichen Problemen unserer Gesellschaft abzulenken versucht?

Ja, das finde ich plausibel. Im Wesentlichen geht es um eine ungeheuer erfolgreiche Form der konservativen Kulturpolitik, die die großen politischen Kämpfe der Gegenwart (ökonomische Ungleichheit, Klimawandel) ständig auf Nebenkriegsschauplätze verschiebt, die für die Lebensrealität der meisten Menschen unerheblich sind, allerdings sehr schnell heftige politische Ressentiments freisetzen. Die Soziologen Steffen Mau, Thomas Lux und Linus Westerheuser haben in ihrem Buch Triggerpunkte gerade gezeigt, dass die Gesellschaft in vielen Bereichen gar nicht so gespalten ist, dass es aber Bereiche gibt, die unmittelbar zu affektpolitischen Explosionen führen können. Und der ganze Bereich der Cancel Culture gehört dazu. Ob der Ravensburger Verlag zwei Begleitbücher zum neuen Winnetou-Film zurückzieht oder nicht, dürfte für die meisten Menschen komplett egal sein, aber es trifft eben einen Triggerpunkt, der dann von politischen Akteuren ausgenutzt werden kann. Mau, Lux und Westerheuser nennen solche Menschen „Polarisierungsunternehmer“.

Nicht selten hört oder liest man im Zuge dieser Debatten, frei nach Ingeborg Bachmann: „Die Wahrheit ist den Menschen zumutbar“ Haben wir Menschen verlernt, sachliche und emotionsfreie Diskussionen zu führen?

Die Vorstellung, dass der Diskurs heute besonders verroht oder gespalten sein soll, beruht auf einer seltsamen diskursgeschichtlichen Nostalgie. Man denkt, dass es früher zivilisierter zuging im öffentlichen Leben. Da wurden Debatten noch mit echten Argumenten ausgetragen von intellektuellen Gentlemen! Da gab es noch nicht das Geschrei der digitalen Massen! Das entspricht natürlich keiner historischen Wirklichkeit. Öffentlichkeit war schon immer eine Hölle der kommunikativen Aggression, weil es auch hier um Macht geht und den Kampf um Macht. Wenn die Geschichte eines zeigt, dann, dass die Wahrheit dem Menschen überhaupt nicht zumutbar ist – mir bitte auch nicht. Der ganze Cancel Culture-Komplex beruht auch auf einer naiven liberalen Fantasie, dass die Gesellschaft sich schon wieder beruhigen wird, wenn wir nur alle etwas netter zueinander sind, etwas weniger polarisiert etc. Ich würde mir in dieser Hinsicht mehr politischen Realismus wünschen. Das bedeutet nicht, dass man netter streitet, sondern besser. Statt z.B. der immergleichen händeringenden Artikel über die Gefährdung der Kunstfreiheit, könnte man ja wirklich mal zu den interessanten und schweren Fragen vordringen, die durch diese Debatten aufgeworfen werden.