„Es muss ein Bewusstsein geschaffen werden für das, was in diesem Haus passiert ist – und in diesem Land.“ Christoph W. Bauer zur Erinnerungskultur

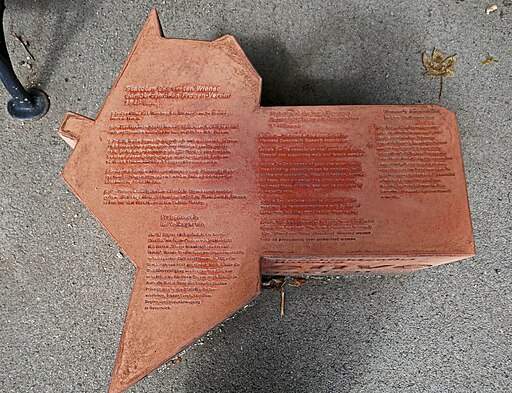

Der größte noch bestehende NS-Bau in Tirol ist das Neue Landhaus in Innsbruck, das 1938/39 als Gauhaus für Parteidienststellen errichtet wurde. In diesem Machtzentrum wurde der menschenverachtende NS-Terror in Tirol und Vorarlberg geplant und bürokratisch in die Wege geleitet. 1955 zog die Tiroler Landesregierung in das Gebäude ein. Die historischen Hintergründe des Baus wurden lange verleugnet und verdrängt. Im Herbst 2023 startet die erste öffentlich zugängliche Ausstellung im Landhaus, die die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit in diesem Gebäude anstoßen soll. Der Schriftsteller Christoph W. Bauer hielt anlässlich der Ausstellungseröffnung eine Rede, die zum Nachdenken anregt.

Sehr geehrter Herr Landeshauptmann,

sehr geehrte Damen und Herren,

ich gestehe es, es ist ein ungewöhnlicher Rahmen für mich, ein wenig mulmig zumute ist mir, und wenn ich heute diese Rede anlässlich der Ausstellungseröffnung Vom Gauhaus zum Landhaus halten darf, ist mir das Würdigung meiner Arbeit wie Last zugleich. Denn dieses Haus ist von der allergrößten Bedeutung für die jüngere Geschichte Tirols, es polarisiert, es löste zahlreiche Debatten aus und wird für weitere sorgen, was unser Demokratieverständnis betreffend nur zu befürworten ist. Ich bin kein Historiker, ich bin Schriftsteller und als solcher gestalte ich meine kurze Rede, ohne dabei im Detail auf Inhalte der Ausstellung einzugehen, das werden Hilde Strobl und Christian Mathies später tun.

Im Jahr 1975 wurde ich schulpflichtig, auf vier Jahre Volksschule in Kirchberg in Tirol, folgte das Gymnasium in St. Johann im Tiroler Unterland. Ich hatte auch gute Lehrerinnen und Lehrer, das muss hier gesagt werden, vor allem im Fach Geschichte, ich lernte viel über die Historie Tirols, über Margarete Maultasch, über Friedl mit der leeren Tasche, über die Schatzkammer im Schloss Ambras, über die Habsburger, über den Kampf gegen Napoleon, ich lernte über einen Hofer alles, über einen anderen nichts, nicht einmal namentlich wurde Franz Hofer im Geschichtsunterricht erwähnt.

Freilich, ich erfuhr viel über den Nationalsozialismus, aber die Darstellung in den Geschichtsbüchern und Reden meiner Lehrerinnen und Lehrer rückten ihn in eine weite Ferne. Als hätte sich der ganze Schrecken nicht auch hier bei uns, vor der eigenen Haustür zugetragen. Ich hörte von den Novemberpogromen in Wien, in Berlin, in München, in Nürnberg und in anderen deutschen Städten, ich erfuhr nichts von der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 in Innsbruck und in Tirol. Ich erfuhr von Dachau, Mauthausen, Buchenwald, von Auschwitz und Treblinka, ich hörte nichts vom Lager in der Reichenau, und von Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen war überhaupt nie die Rede. Auch nicht von jenen Menschen, die in den Baracken hausen mussten, an denen mein täglicher Weg in die Volksschule vorbeiführte, Zigeuner hat man sie despektierlich genannt, auch noch in meiner Kindheit und Jugend. Zunächst nach Innsbruck abgeschoben, wurden sie später nach Auschwitz verschleppt und dort ermordet. Oder um Ihnen noch ein anderes Beispiel zu geben, wie mein Unterricht aussah:

Ein Verkehrsknotenpunkt ist Wörgl, das lernte ich in der Schule, ich erfuhr von der Giselabahn, die durchs Brixental führt, wo ich aufgewachsen bin. Namenspatronin der Bahn ist Erzherzogin Gisela Louise Marie von Österreich, die zweite Tochter von Franz Joseph I. Mit Fertigstellung der Bahntrasse im Jahr 1875 begann Wörgls Aufschwung, zuvor war der Ort ein Bauerndorf gewesen, an einer alten Durchzugsstraße im Inntal gelegen. Auch das war Schulstoff.

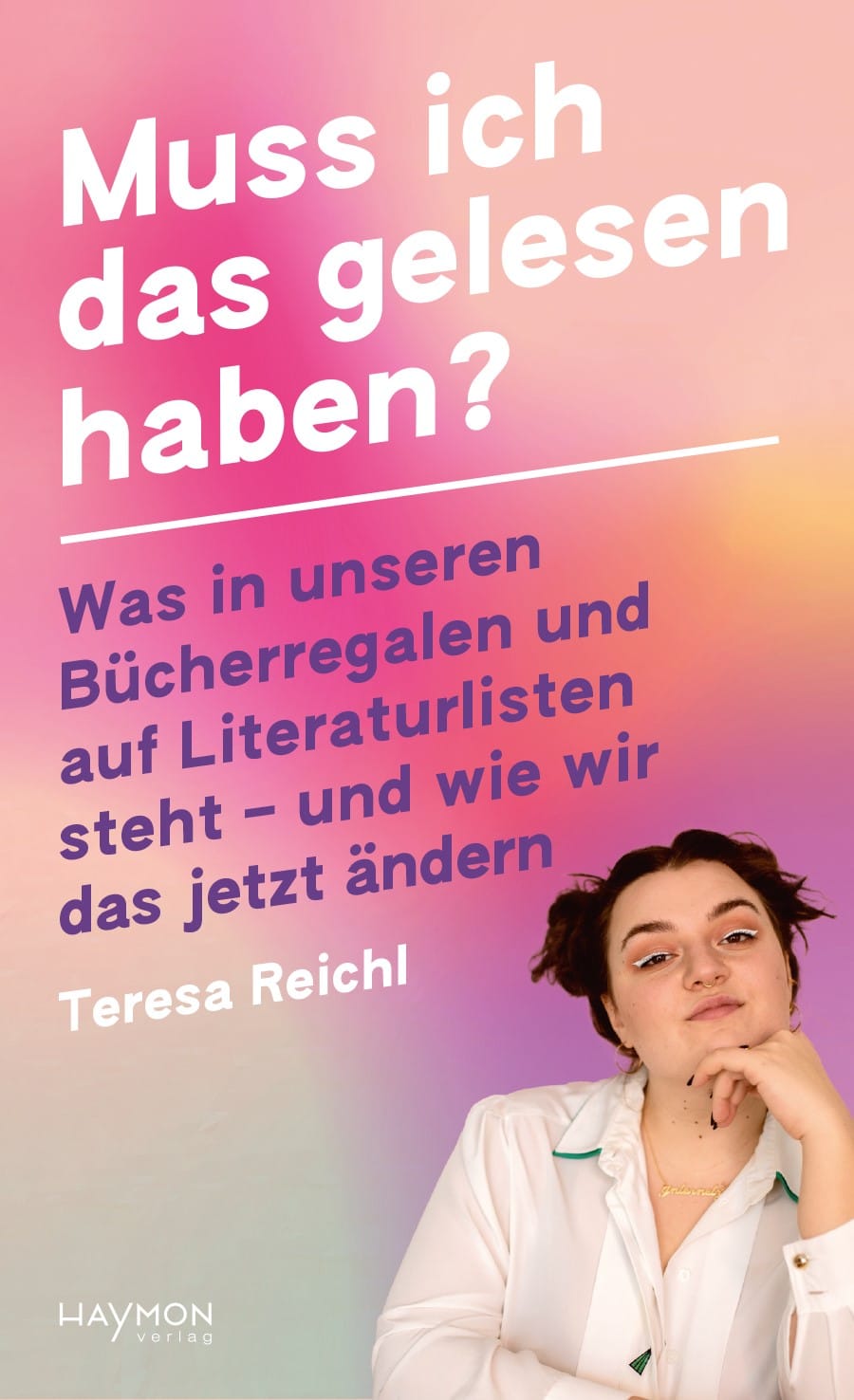

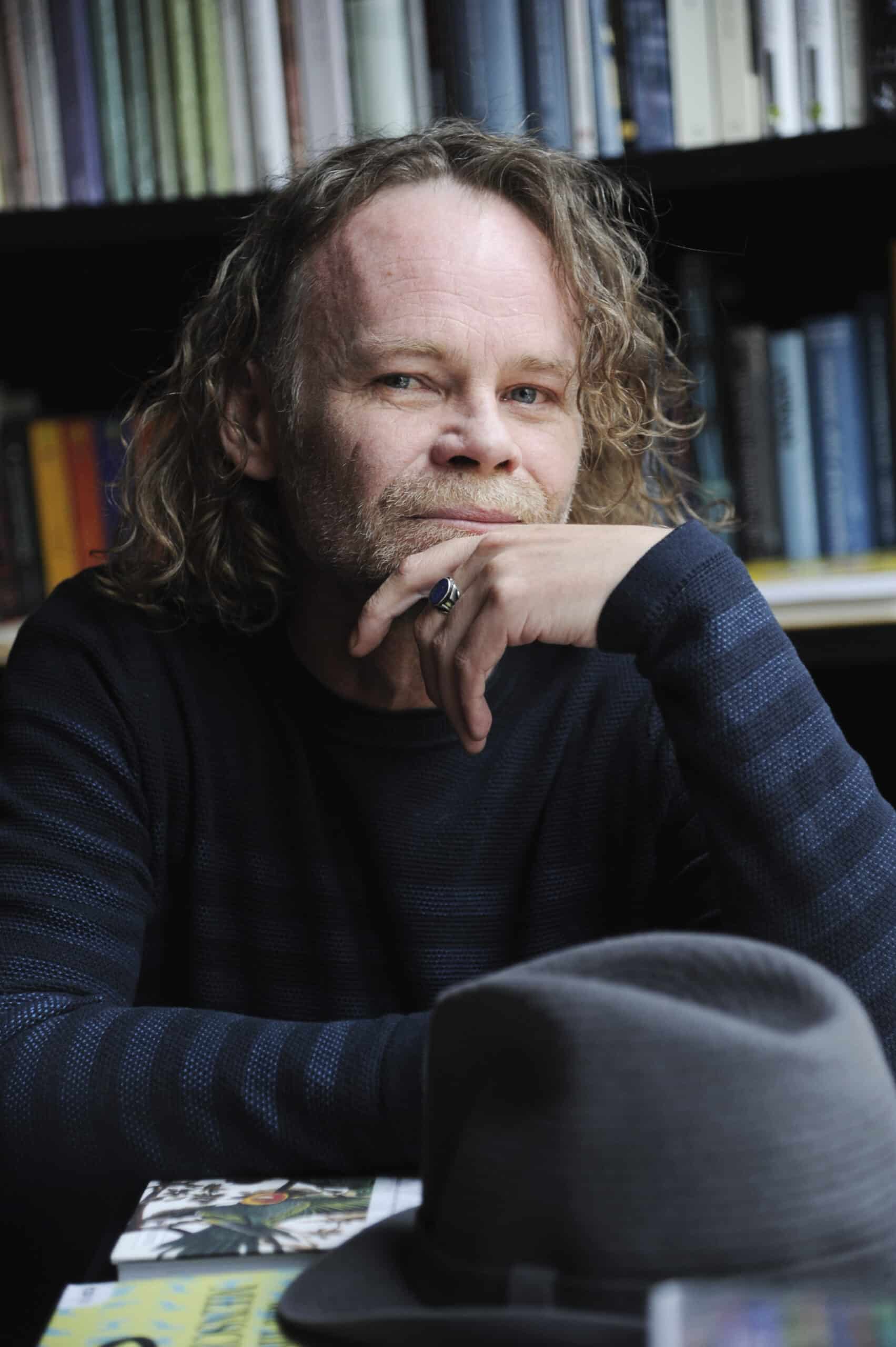

Christoph W. Bauer, geboren 1968 in Kärnten, wuchs in Tirol auf, wo er heute noch lebt. Er verfasst Lyrik, Prosa, Essays, Hörspiele, Übersetzungen und erhielt zahlreiche Auszeichnungen dafür, u.a. den Publikumspreis beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb (2002), Outstanding Artist Award und Tiroler Landespreis für Kunst (beide 2015) sowie zuletzt den Anton-Wildgans-Preis (2023).

Foto: © Haymon Verlag / Fotowerk Aichner

Begleiten Sie mich, sehr geehrte Damen und Herren, ein Stück durch die Bahnhofsstraße von Wörgl, wir bleiben stehen vorm Haus Nr. 21. Dort also gingen die Heimischen in den 1920er-Jahren ein und aus, um einzukaufen „beim Jud“, wie das Geschäft im Volksmund genannt wurde. Besitzer des Geschäfts war Rudolf Gottlieb, der sich mit seiner Frau Elisabeth 1906 in Wörgl niedergelassen hatte, die Stadt war in wenigen Jahren zu einem Handels- und Gewerbezentrum geworden. Reaktionen auf den ersten Zuzug eines jüdischen Ehepaars sind nicht bekannt, die beiden mieteten zunächst eine Wohnung in besagtem Haus. Gut zwei Jahre später bekamen sie mit der Familie Ostermann neue Nachbarn, was den Wörgler Pfarrer offensichtlich erzürnte, vorwurfsvoll wandte er sich an den Vermieter: „Z’erst nimmst an Juden, und iatz gar no an Protestanten.“

Gleichwohl begann das Ehepaar Gottlieb mit dem Aufbau eines Textilgeschäfts, das regen Zuspruch fand und bald den Kauf des Hauses in der Bahnhofstraße ermöglichte. 1916 erhielt die Familie Gottlieb, mittlerweile um die drei Kinder Otto, Erwin und Irma angewachsen, das Heimatrecht in Wörgl – von größter Bedeutung für die Erringung der Staatsbürgerschaft nach Kriegsende. Diese feite sie freilich nicht vor den aggressiven Verbal-Attacken des „Tiroler Antisemitenbundes“, der 1919 gegründet wurde.

Zu tätlichen Übergriffen kam es in der Zwischenkriegszeit nicht, auch nicht in den Tagen nach dem sogenannten „Anschluss“. Das Geschäft wurde indes umgehend „arisiert“ und den Gottliebs eine Frist gesetzt, Wörgl zu verlassen. Dies geschah im März 1939, die Familie wurde nach Wien ausgewiesen. Von dort konnten die Söhne Otto und Erwin nach Shanghai flüchten, Irma und ihr Mann versuchten, mit einem illegalen Schiffstransport über die Donau ins Schwarze Meer und weiter nach Palästina zu gelangen. Das Zufrieren der Donau nötigte sie jedoch, den Winter 1939 in einer kleinen jugoslawischen Hafenstadt zu verbringen; sie durften nicht von Bord. Im Sommer 1940 wurden sie mit anderen Vertriebenen in die Nähe von Belgrad verlegt, eine Weiterreise scheiterte. Im Zug des Balkanfeldzugs 1941 holte die Wehrmacht die Flüchtlinge ein und internierte sie in Baracken am Ufer der Save.

Sondereinheiten erschossen in einer „Sühneaktion“ im Oktober 1941 alle Männer unter den Gefangenen, darunter auch Irmas Ehemann Karl Rosenberg. Frauen und Kinder wurden in ein KZ in Belgrad gebracht, wo man ihnen eine „Umsiedlung“ vorgaukelte, täglich kamen zwei Lastwägen ins Lager. Und so stieg auch das jüngste Kind von Rudolf und Elisabeth Gottlieb im Frühjahr 1942 in den Laderaum und wurde während der Fahrt durch eingeleitete Abgase ermordet. Irmas Leiche verscharrte man in Alava bei Belgrad.

In Anbetracht ihres Alters hatten die in Wien zurückgeblieben Eltern kaum noch eine Möglichkeit, die Stadt zu verlassen. Mit Ausbruch des Kriegs verschlechterte sich ihre Situation drastisch. Zuletzt lebte das Ehepaar Gottlieb im II. Bezirk in der Großen Mohrengasse 14. Im Oktober 1942 wurde es nach Theresienstadt verschickt und überlebte die katastrophalen Zustände dort nur um wenige Monate.

Davon erfuhr ich in der Schule nichts. Man mag einwenden, dass die Aktenlage damals noch eine andere war und die Archive für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschlossen waren, das stimmt zweifelsohne. Aber mittlerweile hat sich die Lage geändert, Dank der Leistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Institut für Zeitgeschichte der Universität Innsbruck wurde vieles sichtbar gemacht, wie auch durch Künstlerinnen und Künstler und andere kritische Geister in diesem Land. Das Schicksal der Familie Gottlieb ist bekannt und sollte Schulstoff sein. Wie auch die Geschichte dieses Hauses, in dem wir uns befinden, Schulstoff sein sollte, denn was in diesem Haus damals beschlossen und angeordnet wurde, hatte weitreichende und verheerende Folgen. Wer in diesem Haus seit seiner Errichtung und bis Kriegsende ein und aus ging, wer hier Dekrete diktierte, wer sie unterschrieb und weiterleitete, hat sich mitschuldig gemacht. Da gibt es nichts zu beschönigen, das muss sichtbar gemacht werden. Und darum geht es in dieser Ausstellung: um Sichtbarmachung von Geschichte. Um Sichtbarmachung, so hoffe ich, vor allem auch für junge Menschen.

Aber warum denn das alles, kann man diese Geschichte nicht endlich ruhen lassen? Nein, das kann man nicht, mehr noch: das darf man nicht! Und die Frage ist ja nicht neu, ich hörte sie bereits in meiner Kindheit und Jugend, ich hörte sie als Schriftsteller, als ich über das Schicksal der Familie Graubart schrieb und über weitere jüdische Familien, die aus Tirol vertrieben wurden. Über die Familien Bauer und Schwarz, über die Familie Pasch, über Hans und Felix Heimer, über Abraham Gafni und Peter Gewitsch, Menschen, die ich in Israel und England aufsuchte, mit denen ich Gespräche führte, Gespräche führen wollte und musste, ehe es dafür zu spät ist. Die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen haben mir ihre Geschichten anvertraut, Geschichten, die ihre Schicksale am Leben erhalten über ihren Tod hinaus. Meine Arbeit verstehe ich in diesem Sinn auch als ein Anschreiben gegen das Vergessen.

Und ich will und werde nicht lockerlassen, im Auftrag des Tiroler Landestheaters habe ich in den vergangenen Monaten ein Stück geschrieben, das bald Premiere haben wird. Kein herkömmliches Stück, nein, ein Klassenzimmerstück, das von Flucht und Vertreibung in der Zeit des Nationalsozialismus spricht und Jugendlichen die Thematik näherbringen soll. Mobiles Theater in ganz Tirol, von einer Klasse in die nächste, ein Stück für Jugendliche, das Geschichte sichtbar machen und ihr ein Gesicht geben soll. Von Verantwortung ist in dem Stück die Rede, von der Pflicht, Verantwortung zu übernehmen, oder um es mit dem bildendenden Künstler Franz Wassermann zu sagen: Wir haften für unsere Geschichte. Aber nichts ist falscher, fataler als Jugendlichen gegenüber heute von Schuld zu sprechen, das greift zu kurz und darüber hinaus längst nicht mehr, damit erreichen wir junge Menschen nicht. Abgesehen davon, sie haben selbstredend keine Schuld, wie auch ich in meiner Schulzeit keine hatte, die drei Jahrzehnte nach Kriegsende begann.

Aber haben Jugendliche heute nicht andere Probleme? Haben sie. Und mir ist klar, dass auch der Unterrichtstoff inzwischen enorm angewachsen ist. Mit einem befreundeten Lehrer, der Geschichte an einer Hauptschule unterrichtet, habe ich oft darüber gesprochen. Der Fall der Mauer, der Zerfall Jugoslawiens und der Sowjetunion, die Balkankriege, 9/11 all das ist mittlerweile Lehrstoff. Dennoch bin ich der Überzeugung, dass die Auseinandersetzung mit der regionalen Geschichte während der Zeit des Nationalsozialismus von immenser Wichtigkeit ist, da sie den Blick schärft und in der Folge über den eigenen Tellerrand schauen lässt.

Und dieser Teil der regionalen Geschichte beginnt ja nicht am 11. März 1938 und endet im Mai 1945, er beinhaltet auch die Jahre des Austrofaschismus und die Nachkriegszeit, in der sich viele Menschen in diesem Land der Verantwortung entledigten wie eines abgetragenen, zerfledderten Anzugs. Oder ihre Gesinnung weiterhin ohne jegliches Schuldbewusstsein schamlos zur Schau stellten.

Während der Arbeit an dieser Rede, kam mir ein alter Mann im Dorf meiner Kindheit in den Sinn. Meine Freunde und ich spielten oft auf einem Feld nahe dem Haus des Alten Fußball und jedes Mal stapfte er wütend auf uns zu, wild mit seinem Gehstock fuchtelnd und bellte uns an auf gut Brixentoierisch: I drah enk s Gas ob. Auf seiner Oberlippe ein Hitlerbart.

Und ich erinnerte mich an die Landsergrauen Gestalten, die ich bei jedem Kirchgang beim Kriegerdenkmal stehen sah, sie gingen ja lieber ins Wirtshaus, Gottgläubige eben durch und durch. Hoben sie das Glas auf ihn, den Gauleiter, als der im Jahr meiner Einschulung 1975 in Mühlheim an der Ruhr eines natürlichen Todes starb, ohne je für seine Schandtaten zur Verantwortung gezogen worden zu sein. Der hier in diesem Haus bis 1943 ein und ausging, ehe er von Bozen aus seine menschenverachtende Politik weiter betrieb. Der hier in diesem Haus die Fäden in der Hand hatte; der hier in diesem Haus sich rühmte, den Gau „judenrein“ gemacht zu haben, ehe er in eine Bar ging, um sich zu treffen mit Seinesgleichen, in die Hiebl-Bar eines Totenkopf-SSlers in der Maria-Theresien-Straße, ein arisiertes Lokal, das man der Familie Schindler gestohlen hatte. Alles ging über seinen Tisch im Gauleiterzimmer, dessen Einrichtung Bände spricht vom Geschmack des ehemaligen Radioverkäufers und Briefmarkendiebs.

Und ich erinnerte mich an das Raunen, das jedes Mal anhob, wenn die Rede – etliche Jahre später, ich lebte bereits in Innsbruck und recherchierte für ein Buch, dessen Inhalt die Stadt Innsbruck selbst ist – wenn also die Rede auf das Gauleiterzimmer kam oder auf den Gauleitertresor, als würde es sich um Mysterien handeln, die viele Jahrzehnte durch Köpfe spukten – und denen diese Ausstellung Abhilfe schafft.

Dieses Haus ist ein Unikum, es findet keinerlei Entsprechung in anderen Gauhäusern der damaligen Gauhauptstädte. Es wurde geplant als Zeichen der Macht und ist dem Baustil jener Zeit geschuldet, darüber werden Sie später mehr hören. Schaue ich mir alte Ansichten von Innsbruck an, wirkt das Haus noch wuchtiger und ich bekomme ein Gespür dafür, wie das Haus damals auf die Menschen gewirkt haben muss, ein beinahe angsteinflößender Bau, der Ansitz uneingeschränkter Macht. Aus heutiger Sicht bietet das Haus die Gelegenheit zur direkten Konfrontation mit der Vergangenheit. Und ich selbst lerne durch die Ausstellung und das Buch Vom Gauhaus zum Landhaus von Hilde Strobl und Christian Mathies neues hinzu.

Vor fünfzehn Jahren erschien mein Buch Graubart Boulevard. Es handelt von der Familie Graubart, die einst aus Galizien über Wien nach Innsbruck kommt. Simon Graubart eröffnet hier im Jahr 1888 ein Schuhgeschäft, das Schuhhaus Graubart, das sich zuletzt in der Museumstraße 8 befindet. Simon Graubart ist zweimal verheiratet, er hat drei Söhne – Siegfried, Alfred und Richard – die alle in Innsbruck geboren werden, hier die Schule besuchen und später zu arbeiten beginnen. Die Familie ist – wie die meisten anderen jüdischen Familien in Innsbruck auch – nicht sehr religiös, sie will nicht auffallen, sie will einfach, was auch andere Menschen in der Stadt wollen, ein gutes Leben führen, sommers auf Berge kraxeln, im Winter Schifahren oder Rodeln gehen.

Als Simon Graubart 1936 stirbt, ist die Bestürzung über seinen Tod in der Stadt groß, was eine Todesanzeige in den Innsbrucker Nachrichten bezeugt, dem Vorläuferblatt der heutigen Tiroler Tageszeitung. Zwei Jahre nach Simon Graubarts Tod wird sein jüngster Sohn Richard in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 in seiner Villa in der Gänsbacherstraße Nummer 5 von einem Rollkommando der SS ermordet, eines von vier Todesopfern jener Schreckensnacht. Graubarts Frau Margarethe und seine damals vierjährige Tochter Vera werden nach Wien abgeschoben, von dort gelingt ihnen die Flucht nach England.

Was ich damals, als ich an dem Buch schrieb, noch nicht wusste – und das bringt mich jetzt auf das Gauhaus zurück, dass zu dessen Errichtung andere Gebäude auf dem Areal geschleift werden mussten. Das Problem aber war, dass diese Häuser bewohnt waren und man für die Bewohnerinnen und Bewohner neue Unterkünfte auftreiben musste. Die Saggener Villa der Graubarts mit zwei Wohnungen war bereits vergeben, dort lebten der Bürgermeister von Innsbruck und der Direktor der Stadtwerke, aber es gab ja noch die drei Wohnungen über dem arisierten Schuhgeschäft in der Museumstraße, die auch der Familie Graubart gehörten. Also bot man unter anderen auch diese Wohnungen an. Was ich damit sagen will: Die Beschäftigung mit der Vergangenheit kommt nie an ein Ende, sie liefert immer wieder neue Einsichten.

Was reitet der Bauer bloß immer auf der Vergangenheit herum, wir leben im Hier und Jetzt! So ist es, sehr geehrte Damen und Herren, wir leben im Hier und Jetzt, und gerade deshalb scheint eine Beschäftigung mit der Vergangenheit aufs Äußerste geboten zu sein. Wir leben in einer Zeit, in der antisemitische Stereotypen wieder durch die Hintertür hereinkommen, in einer Zeit, in der Jüdinnen und Juden erneut Übergriffe fürchten müssen. Und wie erklären wir einem Kind oder Jugendlichen, warum Polizei vor der Synagoge in der Sillgasse Aufstellung nimmt, um das Gebetshaus und jene, die es betreten oder verlassen, zu schützen. Wer also behauptet, mit der Vergangenheit haben wir nichts mehr am Hut, der oder die irren ganz gewaltig. Auf diese Art und Weise wird unsere Demokratie aufs Spiel gesetzt.

Wir leben in einer Zeit der Islamophobie, der Homophobie, in einer Zeit des Populismus, ob der nun von rechts oder links kommt, spielt keine Rolle. Wir leben in einer Zeit, in der ein Begriff wie Faschismus inflationär verwendet wird, was darauf schließen lässt, dass jene, die das Wort im Mund führen, einfach nichts wissen, ja, wir leben in einer Zeit des Unwissens. Was daraus resultiert, ist offensichtlich, wir leben in einer Zeit des Fremdmachens, was nicht hierher passt, wird fremdgemacht, es wird diskriminiert, es muss weg. Auf diese Methode verstanden sich schon die Nationalsozialisten, wohin das geführt hat, ist wohl jeder und jedem hier bekannt.

Wir müssen uns der Vergangenheit stellen, wenn wir nicht wollen, dass sie uns zur Gegenwart wird. Wir dürfen Kindern, Jugendlichen, wir dürfen Menschen nicht nehmen, worauf sie ein Recht haben: ein Recht auf Wissen.

Diese Ausstellung sorgt für Wissenserweiterung. Aber die Ausstellung darf nicht nur ein Punkt auf der Tagesordnung bleiben, eröffnet, rasch abgehakt und weiter geht’s. Die Inhalte der Ausstellung müssen ins Bewusstsein der Menschen übergehen. Es muss ein Bewusstsein geschaffen werden für das, was in diesem Haus passiert ist – und in diesem Land.

Es ist nie zu spät, Verantwortung zu übernehmen, wenngleich es selbstverständlich längst an der Zeit gewesen ist, die Geschichte dieses Hauses sichtbar zu machen. In diesem Sinne danke ich jenen, die dies ermöglicht haben, so wie ich Ihnen, sehr geehrte Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit danke. Herzlichen Dank.

Christoph W. Bauer am 4. Oktober 2023