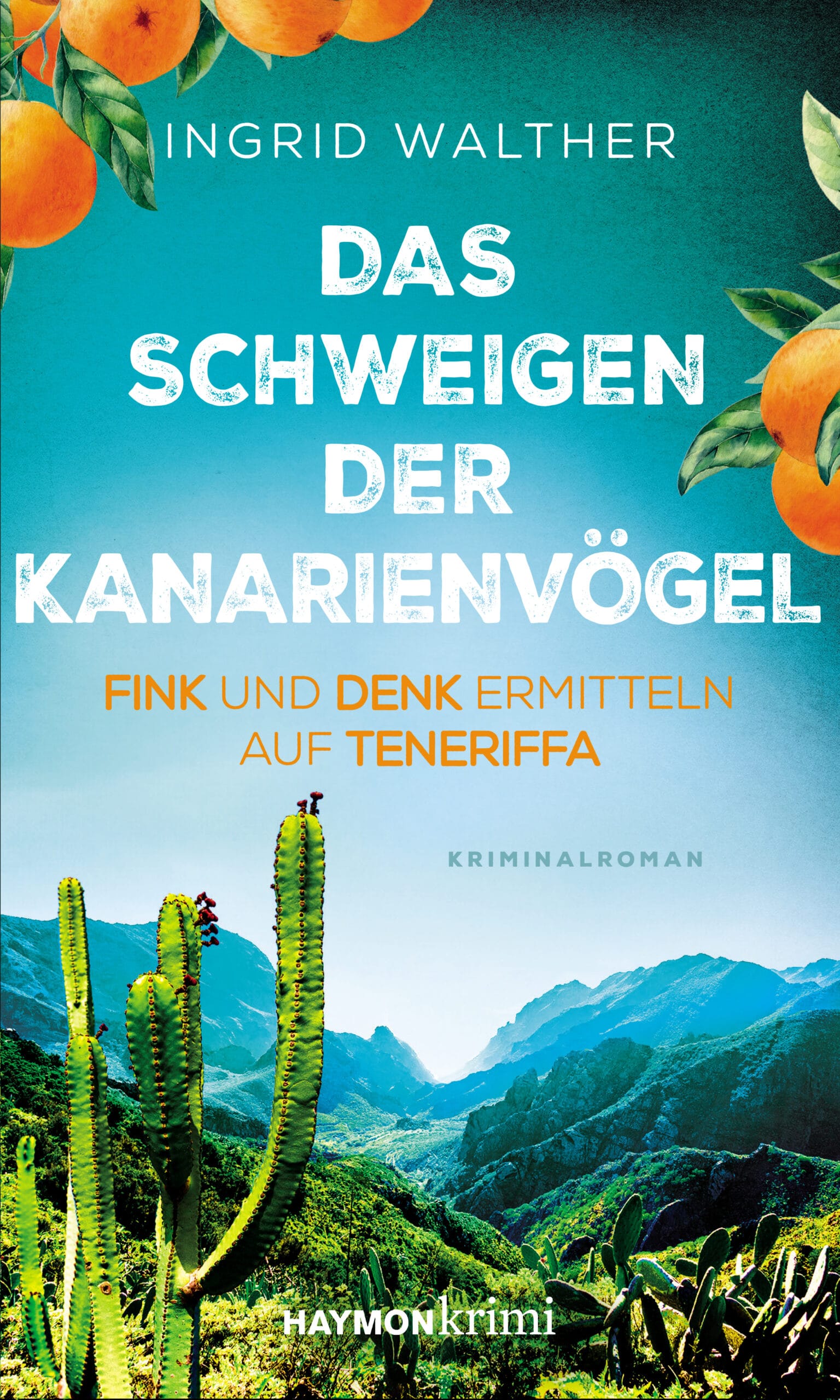

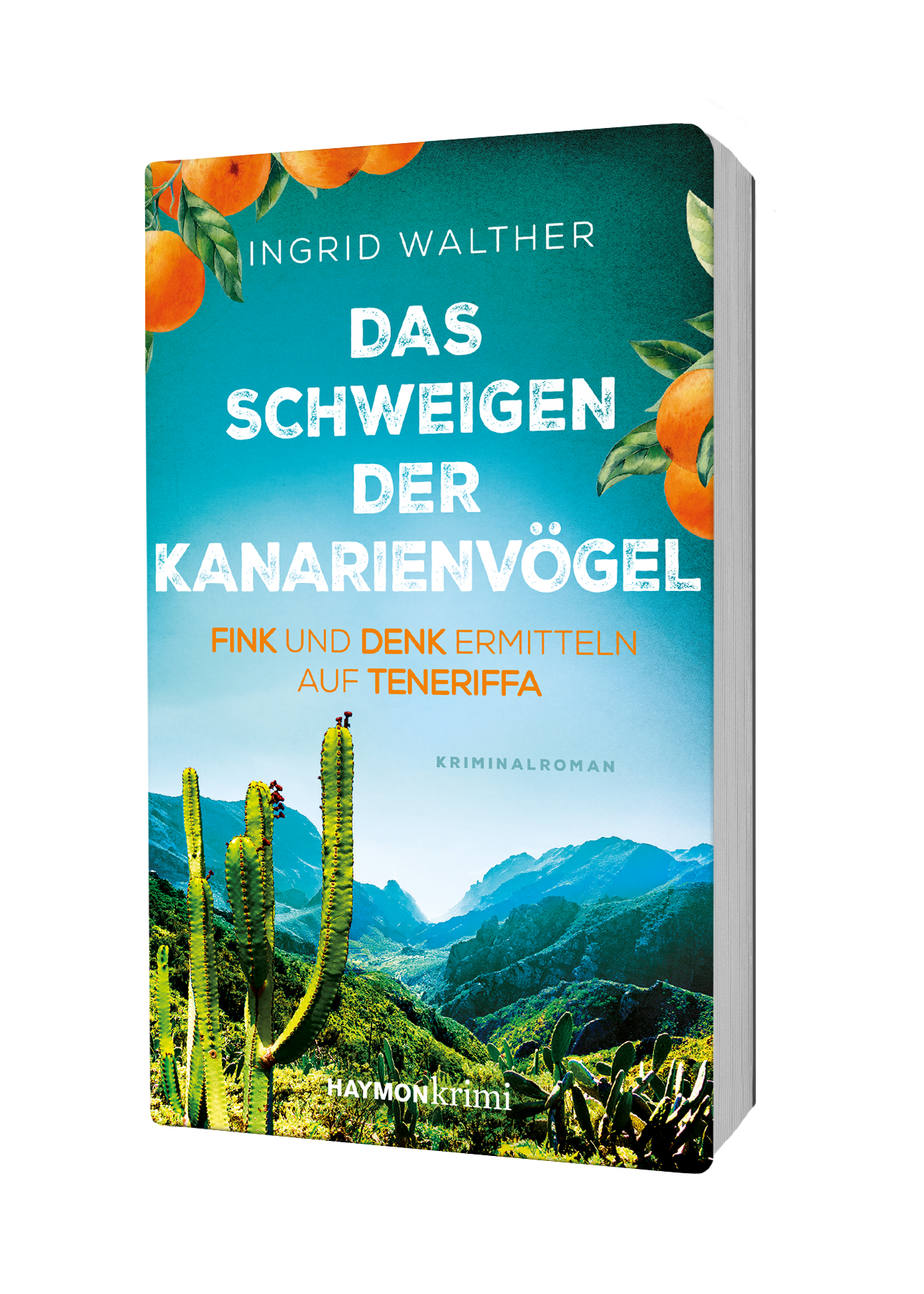

Wer sind Fink & Denk? Im neuen Krimi von Ingrid Walther ermitteln eine Vogelkundlerin und eine Philosophin auf Teneriffa

Die Pension auf Teneriffa verbringen – so lautet prinzipiell der Plan von Amalia Fink, Vogelkundlerin, und ihrer besten Freundin Lydia Denk, ihres Zeichens Salzburgs bekannteste Hobbyphilosophin. Amalia will die kanarische Vogelwelt beobachten und ein Buch über sie schreiben, Lydia lenkt sie mit Vergnügen davon ab. Die beiden weilen gerne auf der Kanareninsel und genießen den Urlaub. Bis eine junge Frau namens Katie (laut Amalia ein Rotkehlchen) verschwindet, was Amalia und Lydia nicht ganz geheuer ist. Die beiden Freundinnen beginnen, ihre eigenen Nachforschungen anzustellen, und entwirren dabei ein Gestrüpp an Verstrickungen, das den gewöhnlichen Urlauber*innen verborgen bleibt …

Wir geben dir mit dieser kurzen Leseprobe einen ersten Einblick in das Buch und stellen dir die beiden Protagonistinnen genauer vor – die Autorin Ingrid Walther zeigt in ihren Steckbriefen Eigenheiten, Fähigkeiten und andere Kennzeichen von Amalia und Lydia und erklärt, was die beiden miteinander verbindet.

Kapitel 2 (Klappe den Block aus, um die ganze Leseprobe zu sehen!)

„Sag, ist das nicht das Rotkehlchen?“

Amalia Fink kniff die Augen zusammen, schob ihre Sonnenbrille ins Haar und kramte im Rucksack nach der Fernbrille. Als sie sie gefunden hatte, war es schon zu spät. Der Gehsteig auf der gegenüberliegenden Seite des Restaurants, vor dem sie und Lydia Denk gerade einen Espresso bestellt hatten, war wieder leer.

„Warum gibst du deine Brille nicht immer in dasselbe Fach? Jedes Mal, wenn du sie dringend brauchst, suchst du eine halbe Stunde danach.“ Lydia klang brummig wie fast immer. Auch der ewige Sonnenschein auf Teneriffa hatte der stets skeptischen und strengen Miene von Amalias ältester und bester Freundin aus Salzburg nichts anhaben können.

„Danke für den Tipp“, Amalia zuckte mit den Schultern, „sie ist an und für sich immer in demselben Fach. Aber wenn ich in Eile bin, denke ich nicht mehr daran. Ich glaube dennoch, dass sie es war.“

„Wen meinst du?“

„Meine ehemalige Studentin. Die Sängerin. Diejenige, die uns im Park von Hellbrunn so überschwänglich begrüßt hat. Letztes Jahr im Mai war das, glaube ich.“

„Ach ja, ich erinnere mich. Vielleicht hast du schon Heimweh und es dir deshalb eingebildet.“

„Ich doch nicht. Du bist doch diejenige mit Heimweh.“

…

Amalia nahm Lydia so, wie sie war. Geprägt durch eine harte und arbeitsreiche Kindheit in der Bäckerei ihres Vaters, war sie immer die Ernstere von ihnen beiden gewesen. Schon früh hatte sie ihren drei jüngeren Geschwistern die verstorbene Mutter ersetzen müssen. Dass hinter der strengen Miene von Lydia Denk viel Klugheit und Humor steckten, hatte Amalia Fink erkannt, als sie in der ersten Schulklasse Freundschaft miteinander geschlossen hatten. Wenigstens hatte Lydias Vater nichts dagegen gehabt, dass sie in jeder Minute ihrer spärlichen Freizeit in einem Buch las. Damit war sie von Amalia versorgt worden, die als verhätschelte Tochter eines Salzburger Anwalts immer von Büchern umgeben und deren Mutter eine Kundin der Bäckerei gewesen war. Ein Geschäft, das Lydias Mann, den sie sehr jung geheiratet hatte, später weiterführte. Anfänglich weniger aus Liebe als aus Selbstschutz, wie sie Amalia einmal gestand. Er war ein tüchtiger, gutmütiger und – wie er selbst gerne sagte – zum Bäcker geborener Mann, der ihr im Geschäft viel abnehmen und ihr somit ein wenig Freiraum für ihre wahren Interessen verschaffen konnte.

Als Amalia mit dem Studium der Ornithologie begonnen hatte, war Lydia schon Mutter gewesen. Sobald ihre drei Kinder aus dem Haus gewesen waren, hatte sie mit einem Fernstudium der Philosophie begonnen. Beinahe in null Komma nichts war aus der Frau des Bäckers eine Philosophin geworden, die in Kursen an der Volkshochschule ihre Belesenheit und ihr hervorragendes alltagstaugliches Wissen weitergab. Von ihren Anhängerinnen wurde sie anfangs mit Professorin tituliert, was sie allerdings als unzutreffend auf das Heftigste zurückwies. So blieb es bei der Ansprache Frau Denk mit dem Beinamen die Philosophin. Als sie in einer Salzburger Regionalzeitung eine Kolumne bekam, avancierte sie zu einer lokalen Größe, und halb Salzburg wusste, wer gemeint war, wenn von der Philosophin die Rede war.

Die Wege der Freundinnen waren lange getrennt gewesen, aber als Amalia nach langen Auslandsjahren nach Salzburg zurückgekehrt war, hatten sie wieder zusammengefunden.

Amalia Fink, eine soeben pensionierte und echte Professorin der Zoologie an der Universität Salzburg, Ornithologin aus Leidenschaft und eine in der Fachwelt anerkannte Expertin für Singvögel, hatte nicht damit gerechnet, dass es Lydia hier auf Teneriffa wirklich gefallen würde. Sie hatte vielmehr befürchtet, dass ihre eigenwillige und tiefgründige Freundin von der oberflächlichen Heiterkeit des Insellebens, dem beinahe immerzu blauen Himmel und dem Überangebot an Billigkleidung und Strandutensilien, die aus den zahlreichen kleinen Läden hervorquollen, bald genervt sein würde. Lydia hatte es aber bei einigen amüsierten Bemerkungen belassen. Sie hatte Amalia gestanden, dass sie vor allem hier war, damit ihre Kinder und Schwiegerkinder kapierten, dass sie auch ohne sie mit der Aufzucht ihrer immer größer werdenden Schar von Kindern zurechtkommen mussten.

***

Amalia und Lydia, die ihr Ferienquartier in einer Finca in den Bergen aufgeschlagen hatten, saßen an einem von drei Tischchen vor ihrem momentanen Lieblingslokal Noche y Día in dem Küstenstädtchen Puerto Santiago. Sie waren hier, um mit dem Besitzer den morgigen Abend zu besprechen. Nur für Amalia und Lydia würde er dann das Lokal öffnen, denn letzte Woche war Amalias 65. Geburtstag gewesen, den sie in einem kleinen Freundeskreis nachfeiern wollte.

Das war mittlerweile alles besprochen, und Amalia, die sicher war, dass sie sich in ihrer Beobachtung nicht getäuscht hatte, blickte noch immer suchend auf die Allee von Palmen auf der gegenüberliegenden Straßenseite, hinter denen das Meer hervorblitzte. Die Plaza, ein Park mit einem hübschen Café, lag zwischen Palmen und Meer und war deshalb von ihrem Platz aus nicht zu sehen.

Amalia wandte sich triumphierend der Freundin zu. „Es ist tatsächlich das Rotkehlchen“, stellte sie fest.

Eine Gestalt in rotem Kleid war erneut aufgetaucht und nun eindeutig als ihre ehemalige Zoologiestudentin zu erkennen: Katie Falkensteiner, die nach zwei Semestern das Zoologiestudium abgebrochen und mit einer Ausbildung zur Sängerin am Salzburger Mozarteum begonnen hatte.

„Was die wohl hier macht?“ Amalia staunte.

„Was soll sie schon machen? Urlaub, was sonst? Das macht ja hier jeder, ausgenommen all jener Bedauernswerten, die zur Sklavenarbeit für die Touristen verdammt sind.“

„Nein, Lydia, das glaube ich nicht. Jetzt haben wir Anfang April und da kann sie sich keinen Urlaub nehmen. Ihr Studium ist äußerst anspruchsvoll und sie will spätestens in einem Jahr ihren Abschluss machen. Außerdem weiß ich, dass sie immer knapp bei Kasse ist. Sie jobbt nebenbei im Peterskeller.“

„Das werden wir gleich wissen“, sagte Lydia und begann, heftig zu winken.

Und Amalia schloss sich ihr an.

Das Rotkehlchen hatte sie offensichtlich erkannt. Ein erfreutes und heftiges Nicken, und schon versuchte Katie Falkensteiner, die stark befahrene Straße zu überqueren. Bremsen quietschten, ein Hupkonzert folgte und sie floh wieder auf den Gehsteig zurück. Dann zuckte sie mit den Schultern und machte sich auf den Weg zu dem nahe gelegenen Zebrastreifen.

Auch heute trug sie Rot. Ein hellrotes kurzes Sommerkleid, ihre tiefschwarzen Haare in Zöpfen zu einer Art Krone hochgesteckt. Früher hatte sie sie offen getragen, aber mit Beginn des Gesangsstudiums hatte sie sich diese neue Frisur zugelegt. Die zukünftige Diva vorwegnehmend, wie Amalia vermutete. Sie hatte an der schönen jungen Frau noch keine anderen Farben als Rot und Schwarz gesehen. Rot in allen Varianten, vom hellen Rosa bis hin zur Farbe eines sehr alten Weines. Nicht nur die Farbe ihrer Kleidung, sondern auch ihre großen dunklen Augen hatten Amalia an die typischen Merkmale eines Rotkehlchens erinnert.

Die Ornithologin hatte schon lange die Angewohnheit, den Menschen in ihrer Umgebung die Namen von Vögeln zu geben. Ihr Gedächtnis für Menschennamen war noch nie das beste gewesen, die Namen von Vögeln würde sie jedoch nie vergessen. Und dass ihre Mitmenschen allesamt seltsame Vögel waren, war ihr bereits als Kind klar geworden.

Katie Falkensteiner alias Rotkehlchen hatte ein Semester Zoologie hinter sich, als sie die Aufnahmeprüfung an der Salzburger Musikuniversität bestand und mit ihrem Traumstudium beginnen konnte. Da sie in Amalias Nähe wohnte, lief sie ihrer früheren Professorin immer wieder über den Weg.

„Bitte kein Wort zur Katie, dass sie für mich das Rotkehlchen ist. Du weißt, dass ich die Spitznamen meiner Bekannten lieber für mich behalte“, sagte Amalia.

„Jaja“, antwortete Lydia, „und deshalb sollte ich eigentlich auch nicht wissen, dass ich für dich ein Graureiher bin.“

„Bei dir ist das etwas anderes“, antwortete Amalia, „es gibt keinen lebenden Menschen, den ich so gut kenne wie dich.“

„Es ist mir eine Ehre“, brummte Lydia, lehnte sich zurück, und gemeinsam beobachteten sie die Gesangsstudentin, die gerade empört den Kopf schüttelte, weil ein Auto über den Zebrastreifen gerast war, ohne für die Fußgängerin anzuhalten.

Ingrid Walther, geboren 1950, hatte als Soziologin, Kommunikationstrainerin und Coach schon immer mit Menschen zu tun. An den Kragen geht sie ihnen seit 2020. Natürlich nur auf schriftstellerischem Wege, denn in diesem Jahr erschien der erste Band ihrer Provence-Krimireihe rund um Florence Beaumarie, die einfach die Pension genießen will, aber so gar nicht dazu kommt. Ganz ähnlich ergeht es den Protagonistinnen in ihrem neuen Kanarenkrimi „Das Schweigen der Kanarienvögel” (HAYMONtb 2025), in dem sie Lavendelfelder gegen Vulkanlandschaft tauscht.

Amalia Fink und Lydia Denk …

… sind zwei ganz verschiedene Freundinnen! Die eine Vogelkundlerin mit guter Beobachtungsgabe, die andere Philosophin mit gutem Gedächtnis. Auch optisch sind sich die zwei nicht ähnlich: Amalia ist klein und kleidet sich minimalistisch, Lydia ist groß und trägt am liebsten bunte Kaftans. Und wo beispielsweise Amalia gerne schwimmt und wandert, herrscht bei Lydia eine strikte „no sports!“ Regel. Selbst in ihrem Frühstücksgeschmack unterscheiden sich die beiden …

Aber schau selbst:

Hier aufklappen, um mehr über Amalia zu erfahren!

d

Kurzbiografie

Leidenschaftliche Vogelkundlerin, studierte Zoologin, zuletzt Professorin an der Universität Salzburg. Vor kurzem emeritiert. Expertin für Singvögel, unter anderem für Rotkehlchen und Kanarienvögel. Erklärte Umweltschützerin. Single, nach kurzer Ehe mit einem Kollegen. In der Welt herumgekommen. Forschungsaufenthalte in Italien, Deutschland, Japan, USA.

d

Eigenheiten

- Frühaufsteherin

- Privat Minimalistin (Vorbild Japan), beruflich Maximalistin

- Vergleicht Menschen gerne mit Vögeln und gibt ihnen insgeheim Vogelnamen

- Erklärte Naturschützerin

- Schwimmt, wandert und betreibt Tai Chi

s

Kennzeichen und Eigenschaften

- Klein, zart und einfühlsam, gleichzeitig zäh und konsequent

- Optisch eine gewisse Ähnlichkeit mit Jane Goodall

- Geduldig, hartnäckig und entschlussfreudig

- Super Beobachtungsgabe

- Sehr neugierig

d

Fähigkeiten

- Intuition

- Forscherinnengeist

- Sprachgewandtheit

d

Kleidung

- Selbstverständlich minimalistisch! Etuikleider und Sportjacken, Dachsteinschuhe

d

Schwäche für

- Den Federschopf des Haubentauchers

d

Geheimes persönliches Krafttier

- Der große Brachvogel

d

Frühstückt auf Teneriffa gerne

- Brot mit Aufstrich, Omelett

d

Hier aufklappen, um mehr über Lydia zu erfahren!

a

Kurzbiographie

Älteste und beste Freundin von Amalia Fink. Harte Kindheit in der elterlichen Bäckerei mit früher Leseleidenschaft. Bäckersgattin und Mutter dreier Kind mit Pflicht- und Traditionsbewusstsein. Selbstbefreiung und Emanzipation nach Schulabschluss der Kinder. Begnadete Philosophiedozentin nach Fernstudium der Philosophie. Kultstatus in Salzburg als Kolumnistin einer Tageszeitung.

a

Eigenheiten

- Unruhige Nachtwandlerin

- Wandelnde Enzykolpädistin philosophischer Bonmots

- Nimmt kein Blatt vor den Mund

- Einzelgängerisch, ohne unsozial zu sein

- Skeptikerin

- Nichtschwimmerin, „no sports!“

a

Kennzeichen und Eigenschaften

- Groß, kräftig, zarter besaitet als es den Anschein hat

- Dennoch kämpferisch!

- Klug, unkonventionell und scharfzüngig

- Wird oft als „Frau von Format“ bezeichnet

a

Fähigkeiten

- Super Gedächtnis: merkt sich alles, was sie liest!

- Sprachgewandtheit, begabte Essyaistin

- Bringt Kompliziertes auf den Punkt

a

Kleidung

- Wechselte von einem Schrank voller Dirndlkleider zu einem Schrank voller bunten Kaftans

a

Schwäche für

- Krimis von Fred Vargas

a

Lieblingsphilosophen

- Platon und Hannah Arendt

a

Lieblingszitat

- „Es sind nicht die Dinge selbst, die uns beunruhigen, sondern unsere Meinungen über die Dinge.“ Epiktet

a

Frühstückt auf Teneriffa gerne

- Gofio Brei

a

(Bild gezeichnet von Ingrid Walther)

Amalia ist – irgendwie selbsterklärend – ein Girlitz, also ein Fink.

(Bild gezeichnet von Ingrid Walther)

Lydia ist laut Amalia ein Graureiher.

Und was verbindet Amalia Fink und Lydia Denk miteinander?

Vor allem eine kongeniale Freundschaft seit der gemeinsamen Kindheit. Die beiden kennen sich, seit sie zusammen in der ersten Klasse waren. Außerdem: viel Humor! Amalia und Lydia nehmen sich, auf gut Österreichisch, gerne auf die Schaufel. Aber auch ernsthaft – obwohl sie beide sehr verschieden sind, finden sie viel Akzeptanz , Verbundenheit sowie Vergnügen an genau dieser Diversität. Beide haben Freude an ihrer jeweiligen Arbeit und (mindestens ebenso wichtig!) am Genuss, was wir in ihrem Urlaub oft sehen können. Also: Amalia und Lydia sind zwei ganz unterschiedliche, starke Freundinnen, die vor allem beide auch nichts dagegen haben, wenn sie als Emanzen bezeichnet werden. Lieben wir so sehr wie Amalia Vögel liebt!

Lust auf mehr?

Du willst wissen, wie Amalia Fink und Lydia Denk zusammen versuchen, das Verschwinden von Katie aufzuklären? Ingrid Walther nimmt uns mit zu schwarzen Stränden, dschungelartigen Lorbeerwäldern und kargen Vulkanlandschaften und lässt uns nicht nur Vögel beobachten, sondern auch die beiden Freundinnen gern gewinnen und natürlich mitfiebern!

„Das Schweigen der Kanarienvögel“ erscheint am 10.04.2025 und ist schon jetzt in deiner Lieblingsbuchhandlung und überall, wo es Bücher gibt, vorbestellbar!