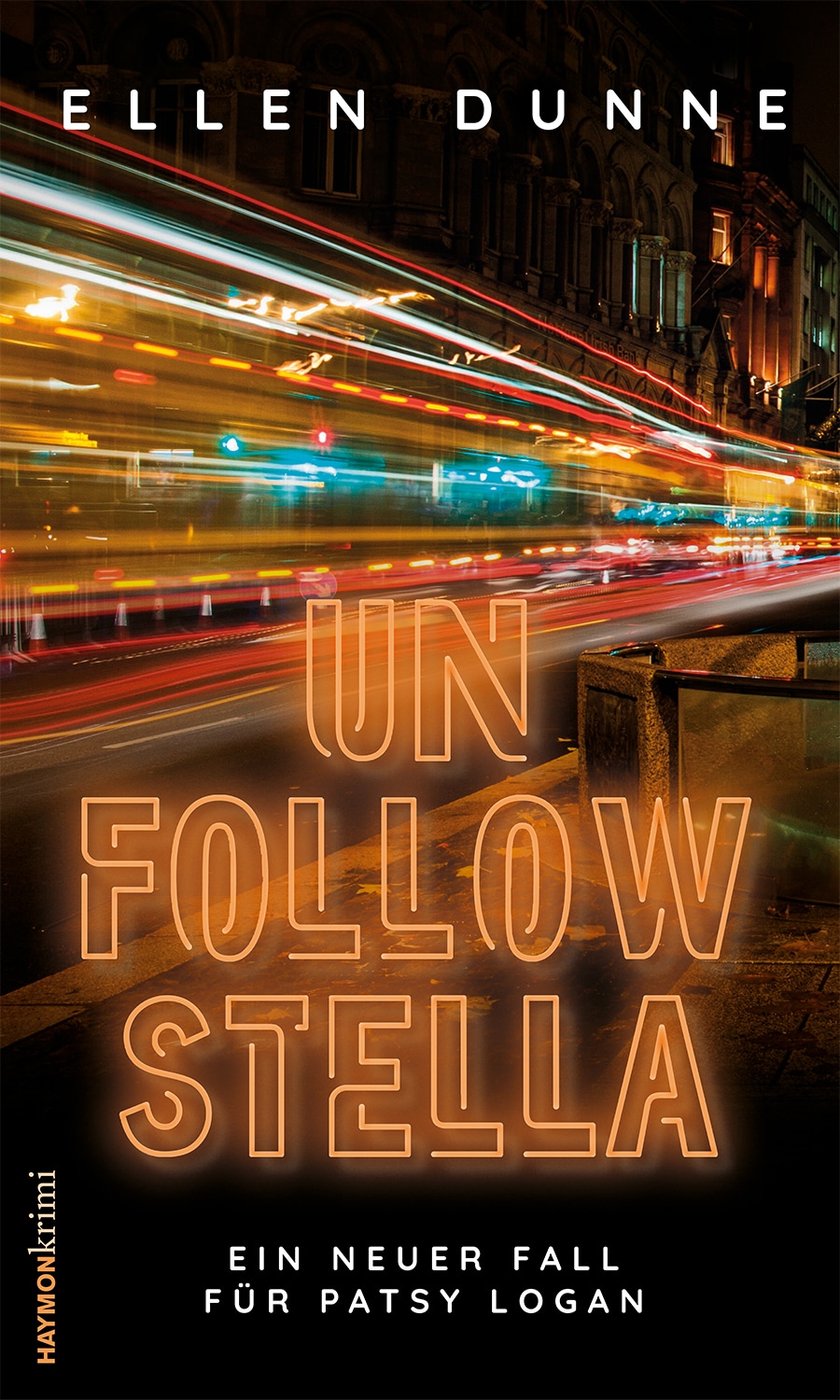

Ellen Dunnes Kriminalromane sind ein bisschen wie frisch gezapftes Guinness: herb, dunkel, besonders und erfrischend köstlich.

„Hier in Venedig bin ich eine Göttin.“ – Ein geheimer Tagebucheintrag von Astrid Vollrath

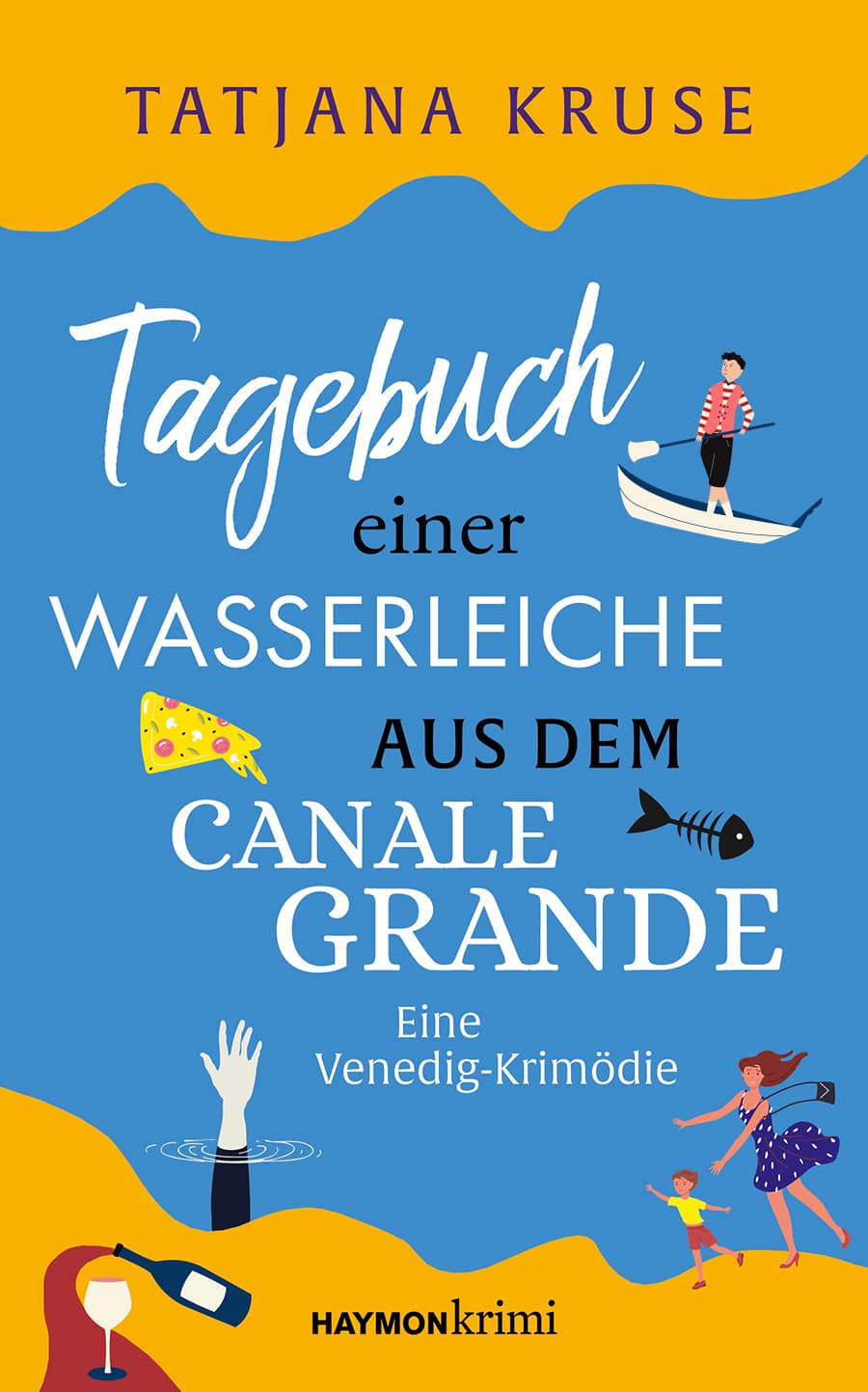

Astrid Vollrath, die neue Romanheldin von Krimödien-Queen Tatjana Kruse, reist nach Venedig, um sich dort von ihrem Liebeskummer abzulenken. Wie gut es Astrid gelingt, ihren betrügerischen Ex-Partner zu vergessen und welche kuriosen Abenteuer sie in Venedig erlebt, erfährst du in diesem exklusiven Tagebucheintrag.

Aus dem Tagebuch der Astrid V.

Tag 1 in Venedig

Ich fühle mich großartig!

Habe heute den ganzen Tag kein einziges Mal an Hagen gedacht, diesen Arsch auf zwei Beinen.

Na gut, ein-, zweimal schon. Nach dem Aufwachen. Und ganz kurz unter der Dusche. Eingeseift, geschluchzt, geheult, weitergeseift. Aber Tränen, die augenblicklich weggespült werden, gelten nicht.

Was gilt, ist die Tatsache, dass ich jetzt in Venedig bin.

Venedig!

Schon seit immer ein Sehnsuchtsort von mir. Jetzt im Sommer einen Ticken zu schwülheiß und touristenvoll, aber trotzdem … Venedig!

Zugegeben, das mit der Männerleiche, die auf meinem Weg zum Markusplatz im Kanal dümpelte, war jetzt nicht so prickelnd. Es hieß, er soll in eine Schiffsschraube geraten sein. Aber es war ja kaum etwas von dem Toten zu sehen. Nur die Hosenbeine. Da muss ich jetzt nicht so tun, als hätte mich das auch nur annähernd so traumatisiert wie der haarige Wipphintern von Hagen zwischen den Beinen unserer Nachbarin. Trotzdem, das soll mir eine Mahnung sein, dass das Leben kurz ist und man es genießen muss!

Und ja, dass in die Ferienwohnung eingebrochen wurde, während ich unterwegs war und man mir mein Handy gestohlen hat, hinterlässt schon einen kleinen Kratzer im Lack meiner Glückseligkeit.

Aber ich habe auf einen Schlag fünfundneunzig untreue Kilo verloren – ich fühle mich leicht und frei. Und ich wurde von einem eleganten Fremden zu einer Gondelfahrt eingeladen! Er hat im Gegenzug nichts weiter von mir erwartet, als mir den Handrücken küssen zu dürfen. Voll die Hollywoodszene.

Und das mir. Einer unspektakulären Steuerfachfrau aus Süddeutschland. Die ungewohnt spontan in den Zug nach Venedig stieg, nachdem sie ihren Lebens-Schrägstrich-Kanzleipartner bei der Matratzengymnastik mit Frisöse Gabi erwischt hat.

Und jetzt liege ich hier auf dem Bett der schnuckeligen Dachkemenate, die ich last minute ergattern konnte – in einem Palazzo voller Dogenköpfe aus Gips. Mein Vermieter heißt Cesare Foscarelli – was einem quasi auf der Zunge zergeht –, und er sieht selbst aus wie ein Doge. Der Palazzo ist ein wenig in die Jahre gekommen und verratzt, und Cesares Familie erinnert an eine Freakshow. Schon deswegen, weil sie in der Küche Piranhas in einem Aquarium halten. Piranhas!

Egal. Ich wollte einfach nur möglichst weit weg und mein Unglück vergessen. Das ist mir gelungen.

Hier ist alles ganz anders als daheim. Aufregend neu und ungewohnt. Ich wage mich auf völlig neues Terrain vor, und das ganz ohne meine üblichen To-Do-Listen. Sonst habe ich immer großen Wert darauf gelegt, penibelst auf sämtliche Eventualitäten vorbereitet zu sein. Nicht hier! Venedig macht aus mir eine ganz neue Frau.

Und habe ich schon geschrieben, dass mich ein Fremder zu einer Gondelfahrt eingeladen hat? Wie geil ist das denn bitteschön?!

Ich fühle mich sexy und schön und begehrenswert. Ich werde ohne Hagen nicht verdorren und einschrumpeln und altjüngferlich in ein frühes Grab sinken. Im Gegenteil! Männer werfen sich mir bereits jetzt, am Tag eins nach Hagen, zu Füßen – vielleicht keine hochgewachsenen, blonden Wikingertypen, dafür aber kleine, perfekt gebaute, dunkelhaarige, samtäugige Lockenträger aus der Lagunenstadt.

Gut möglich, dass ich im Laufe des Tages hin und wieder leise vor mich hingeschnurrt habe.

Hier in Venedig bin ich eine Göttin.

Das ist mein neues Ich.

Eine unwiderstehliche Femme fatale.

Kicher, ich hatte offenbar zu viel von dem Rotwein, den Cesare spendiert hat.

Okay, might delete later.

Nee, besser noch, ich reiße die Seite gleich aus dem Tagebuch. Wenn das jemals wer lesen sollte, wäre mir das doch voll peinlich. Sogar posthum noch.

Ich habe mich ein einziges Mal in meinem Leben für das Ungewohnte entschieden, für das Spontane, für das Abenteuer. Das macht aus mir noch keine „Bond, Jane Bond“.

Ich bin eine Astrid. Mit einem Astridleben. Und das ist voll okay so!

Obwohl …

Absolut suchtgefährlich: „Tagebuch einer Wasserleiche aus dem Canale Grande“ von Tatjana Kruse.

Astrid muss weg von daheim! Sie findet heraus, dass ihr Partner sie betrügt, und will ihren Herzschmerz in Venedig kurieren, einem Sehnsuchtsort ihrer Bucketlist. Nichts lenkt besser von einer traumatischen Trennung ab als die wunderschöne Serenissima. Denkt Astrid.

Aber: Statt romantischem Dolce Vita und köstlichem Vino findet sie in der Stadt der Gondeln und Kanäle vor allem Hitze. Und Leichen. Jede Menge Leichen. Denn die „Familie“ ihres Gastgebers Cesare handelt mit weit mehr als nur mit Dogenköpfen aus Gips. Astrid gerät unversehens in mafiöse Verstrickungen. Entführungsversuche, Verfolgungsjagden in Motorbooten, Schläger und Schmuggler – immerhin wird Astrid dadurch von ihren privaten Kümmernissen abgelenkt. Aber wird sie diese ungeplanten Abenteuer auch überleben?.

Klick hier, um mehr über Astrids Abenteuer in Venedig zu erfahren.