Im Oktober 2021 veröffentlichte die Universität Rostock die Fortschrittsstudie „Sichtbarkeit und Vielfalt“. Die Leiterin der Studie, Prof. Dr. Elizabeth Prommer, bilanzierte: „Die Ergebnisse zeigen, dass unser Fernsehprogramm noch nicht die Vielfalt der Bevölkerung abbildet.“ Bei queerer Repräsentation wird festgestellt, dass „nur rund 2 Prozent der im Beobachtungszeitraum erfassten Personen nicht heterosexuell waren.“ Sichtbar wurden nur homosexuelle (0,9%) und bisexuelle (1,3%) Charaktere. Bei 27,4% war die sexuelle Orientierung „nicht erkennbar“.

Weiterführende Erhebungen und repräsentative Zahlen für alle anderen Medienbereiche im deutschsprachigen Raum gibt es bisher nicht. Das möchte die Queer Media Society unter anderem ändern.

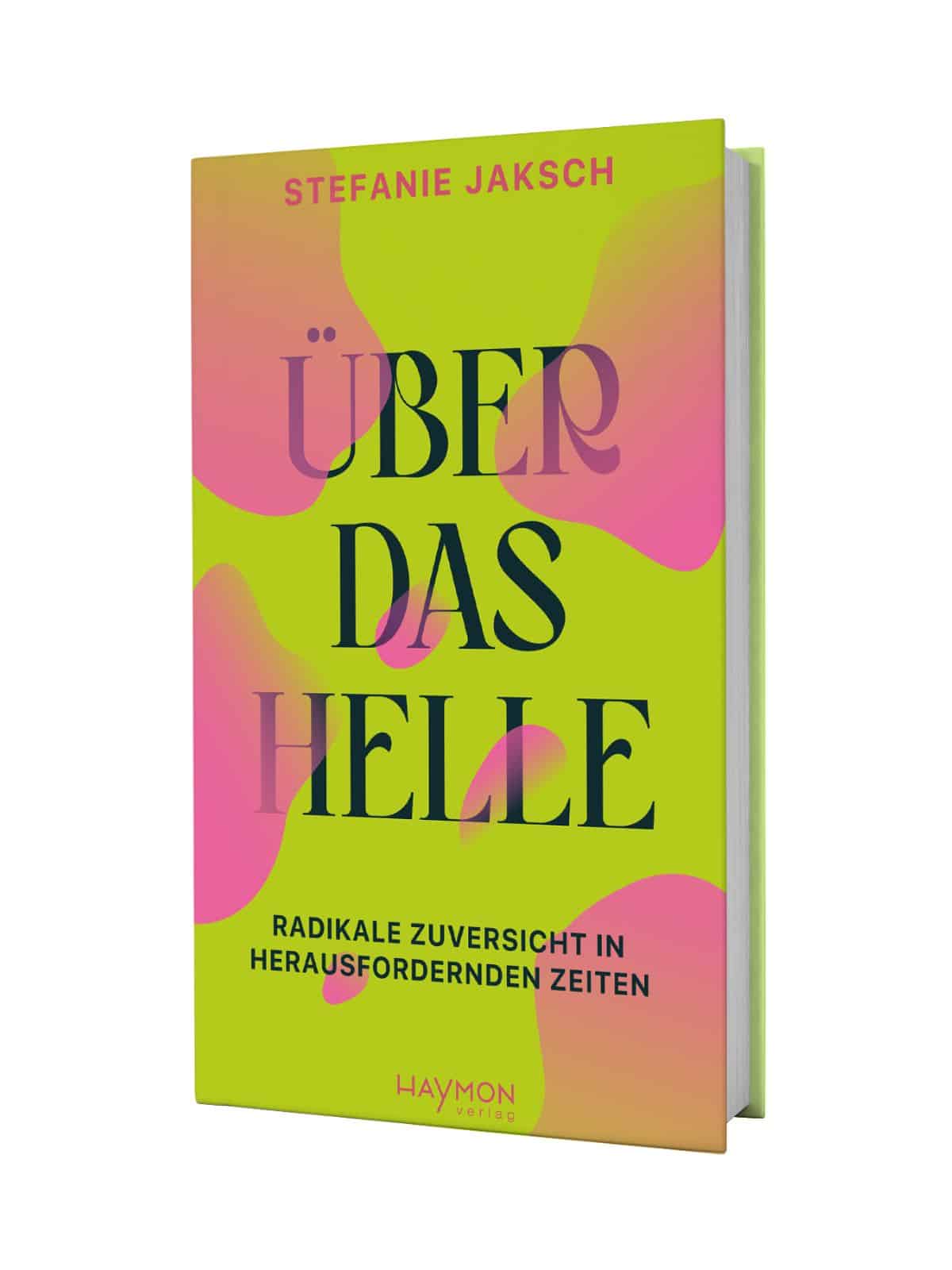

Schon mal eine Wortarbeiterin kennengelernt? Today is the day! – Take-over & Buchempfehlungen von Stefanie Jaksch

Liebe*r Leser*in,

ich dürfe schreiben, worüber ich wolle, hieß es, und ich nutze den Raum, um mit dir über das Schreiben nachzudenken. Warum? Weil ich schreibe, seit ich es in der Schule gelernt habe. Weil ich mein Leben beruflich wie privat wohl auch deswegen so optimistisch meistere, weil ich dieses Werkzeug im wahrsten Sinne des Wortes „zur Hand“ habe. Vieles macht für mich erst Sinn, wenn ich Fragen oder Gedanken niedergeschrieben habe.

Wie schreibst du am liebsten? Bei einer Tasse Tee oder Kaffee, ganz analog in ein Notizbuch? Wo du gehst und stehst, deinem Smartphone etwas diktierend? Konzentriert am Schreibtisch, in die Tasten deines Computers hackend, eine Deadline jagend? Zeichenzahl-begrenzte Nachrichten in die kleinen Fenster von Social-Media-Plattformen oder Messenger-Dienste tippend? Es interessiert mich wirklich.

Wir entkommen dem Schreiben nicht, wir alle schreiben, und egal, wie wir es drehen, es ist eine Art, wie wir uns die Welt erklären. Etwas aufzuschreiben, aufzuzeichnen, der Nachwelt zu hinterlassen, ist neben der Oral History einer der ältesten Wege der Wissensvermittlung, die wir haben. Und führt man sich vor Augen, dass die ältesten Höhlenmalereien zigtausende Jahre alt sind und erste Keilschriften vor ca. 5.000 Jahren entstanden, komme ich mir mit meinem Schreiben seltsamerweise wie eine Anfängerin vor.

Ich bezeichne mich als „Wortarbeiterin“, ein Begriff, der oft Stirnrunzeln hervorruft. Was daran Arbeit ist, dass ich Texte schreibe, redigiere, über sie rede, werde ich ab und an gefragt. Ich verdiene mein Geld mit Worten, ist inzwischen meine Antwort darauf. Dass das so ist, empfinde ich als ein großes Geschenk, aber es ist dennoch Arbeit; Arbeit, die mir manchmal den Atem raubt, die mich ab und an verzweifeln lässt, aber mich auch beflügelt, mir Welten eröffnet, mich fordert und fördert.

„Über das Helle“ zu schreiben, war schwieriger als gedacht. Ich habe jede Menge Texte hinter mir, unter mir, in mir, und ich dachte wirklich, ich könne alles, was sich in mir gesammelt hat, leicht hintupfen, entspannt niederschreiben. Natürlich kam es anders: Mich dem Hellen, dem Optimismus, der Zukunft anzunähern, führte mich in mehr Niederungen, als ich voraussehen hätte können. Das Dunkle will eben doch immer und überall nach uns greifen.

Darüber hinaus ist es eine ständige Selbstbefragung geworden: Selten begegnet man sich selbst so schonungslos und mit so vielen Fragezeichen wie beim Schreiben; denn auch wenn viele Menschen an einem Text und seiner Buchwerdung beteiligt sind, es bleibt ein sehr einsamer Prozess. Wahrscheinlich ist mir deshalb die Form des Essays so wichtig und so nah: Dem Französischen entlehnt, ist diese Form ein Versuch. Ein Versuch, mir selbst, den Menschen um mich und der Welt auf die Schliche zu kommen.

Ich freue mich darauf, wenn du diesen Versuch mit mir gemeinsam wagst.

Auf ein Kennenlernen.

Mit herzlichen Grüßen

Stefanie Jaksch

Stefanie Jaksch, geboren im fränkischen Erlangen, glaubt seit ihrer Kindheit, dass Bücher Nahrungsmittel sind. Sie war als Dramaturgin, Buchhändlerin und Verlagsleiterin für Kremayr & Scheriau tätig. Seit 2024 ist Jaksch als freischaffende Moderatorin, Kuratorin und Autorin unterwegs und hat das Büro für Literatur- und Kulturarbeit „In Worten“ gegründet. „Über das Helle“ ist ihr erstes Buch.

Die Renaissance des Optimismus beginnt jetzt!

Wir alle brauchen positive Zugänge zu großen Herausforderungen. Stefanie Jaksch begibt sich auf die Suche danach. Was sie dabei findet: Menschen, die, wie sie selbst, das Dunkle nicht gewinnen lassen wollen und: Hoffnung. „Über das Helle“ ist ein Buch, das den Widerstand in uns erweckt.

Bücher, die Halt, Hoffnung oder die Idee einer Zukunft geben – die Leseempfehlungen von Stefanie Jaksch:

Chimamanda Ngozi Adichie

Mehr Feminismus!

Ein Manifest und vier Stories

S. Fischer

Grundsätzlich sollte man alles lesen, was Adichie schreibt. Diese kurze, aber mächtige Sammlung gehört aber für mich in jedes Bücherregal.

Teju Cole

Black Paper

Ullstein

Alle Texte in dieser Essay-Sammlung kreisen um die Frage, wie wir uns in dunklen Zeiten die Menschlichkeit bewahren – für mich ein Go-To-Buch in der eigenen Schreibzeit.

Isabella Feimer

Wir könnten Dschungel sein

Braumüller

Ein Roman, der nur so flirrt vor Hitze, Hoffnung, Gewalt mit einer denkwürdigen Protagonistin – und ein unablässiges Spiel mit Licht und Schatten.

Marie-Luisa Frick

Mutig denken

Aufklärung als offener Prozess

Reclam

Was sagt uns Aufklärung heute noch? Wie schaffen wir es, mutig voranzugehen, uns nicht an Althergebrachtes zu klammern? Große Gedanken im kleinen Format.

Liquid Center

wir kommen

Dumont

18 Autor:innen, ein gemeinschaftlich entstehender Text – kann das gutgehen? Es kann, und wie. Roh, mächtig, still, liebevoll – all das ist dieses vielstimmige, geglückte Experiment.

Ilija Matusko

Verdunstung in der Randzone

Suhrkamp

Ein gefühlvolles, sprachgewaltiges Debüt in Schlaglichtern – über das Fremdsein, das Aufwachsen in einer Kneipe und das, was man verschweigt.

Nikolaj Schultz

Landkrank

Suhrkamp

Der Shooting-Star der Soziologie wagt sich auf essayistisches Terrain und denkt über die eigene und unser aller Verantwortung unserer Welt gegenüber nach. Großes Kopfkino.

Bell Hooks

Alles über Liebe

HarperCollins

Einer der grundlegendsten Texte, der über die Liebe in unserer Zeit geschrieben wurde. Pflichtlektüre!

Sarah Diehl

Die Freiheit, allein zu sein

Arche

Jeder Text von Sarah Diehl, den ich je gelesen habe, ist eine Bestärkung, den eigenen Weg zu gehen. Sich nicht von Konventionen einschüchtern zu lassen.

Milena Michiko Flašar

Oben Erde, unten Himmel

Wagenbach

Kaum eine Autorin schafft die Verbindung von Trauer, Tiefgründigkeit und einer Prise Humor so fließend und leichtgängig. Ein kleines Wunder, dieser Roman.

Tanizaki Jun’ichirō

Lob des Schattens

Manesse

Der Großmeister der japanischen Literatur eröffnet uns einen überraschenden, durchaus humorvollen Blick auf das Potenzial des Zwielichts.

Nastassja Martin

An das Wilde glauben

Matthes & Seitz

Eine Frau wird von einem Bär angefallen – und nun? Atemberaubend rekapituliert die Autorin vom Überleben und der Zeit danach.

Anne Sauer

Look what she made us do

Rowohlt

Was soll der Hype um Taylor Swift? Anne Sauer fängt souverän und berührend das Gefühl einer ganzen Generation ein, die in der Sängerin ein Role Model gefunden haben.

Lou Zucker

Eine Frau geht einen trinken. Allein.

Maro

Alle sollten alle Maro-Hefte haben. Aber dieses hier ganz besonders. Denn wer hat sich tatsächlich jemals allein in einer Bar wohlgefühlt? Eben.