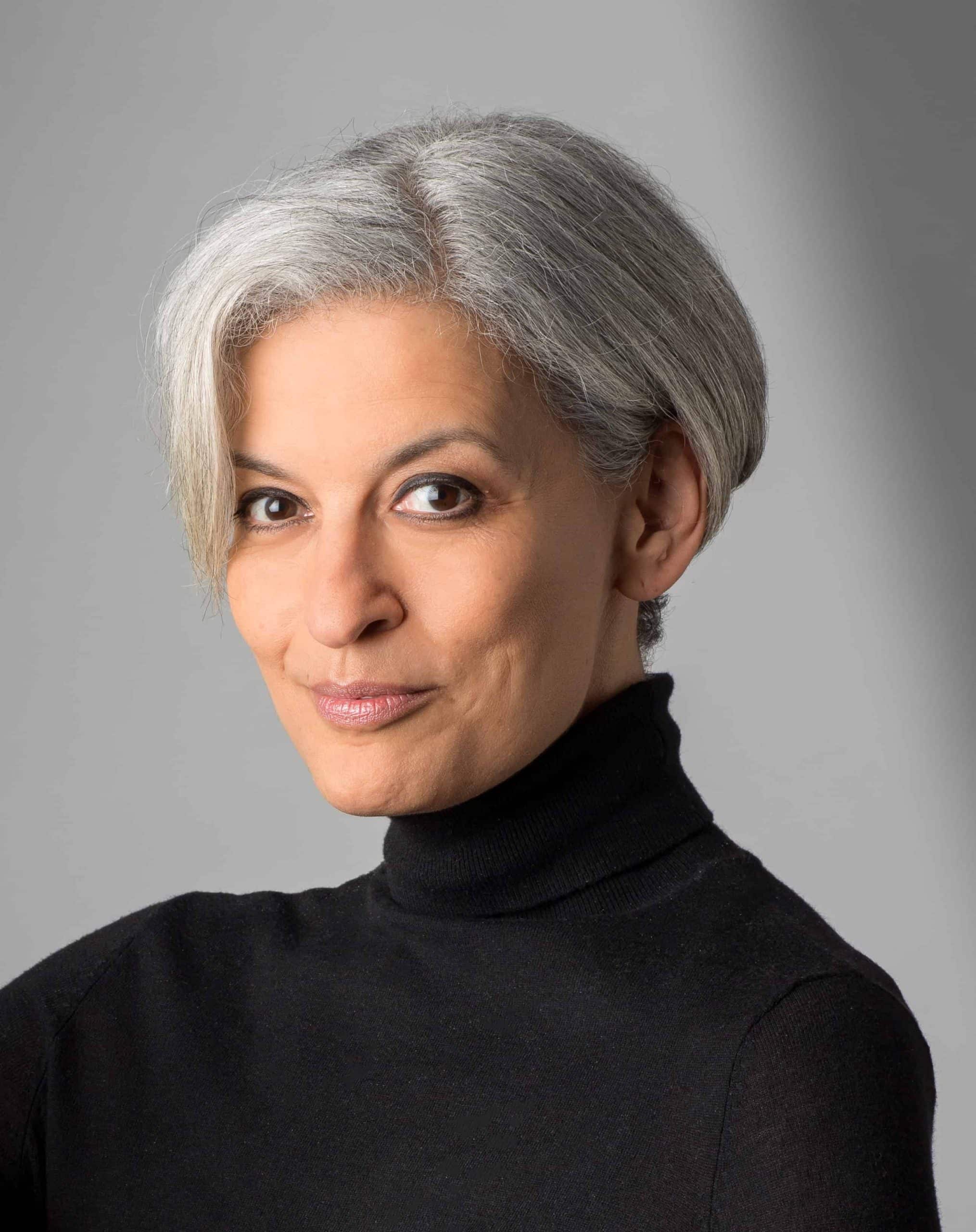

Familiengeschichte, die auch Weltgeschichte ist – Wolfgang Paterno im Interview

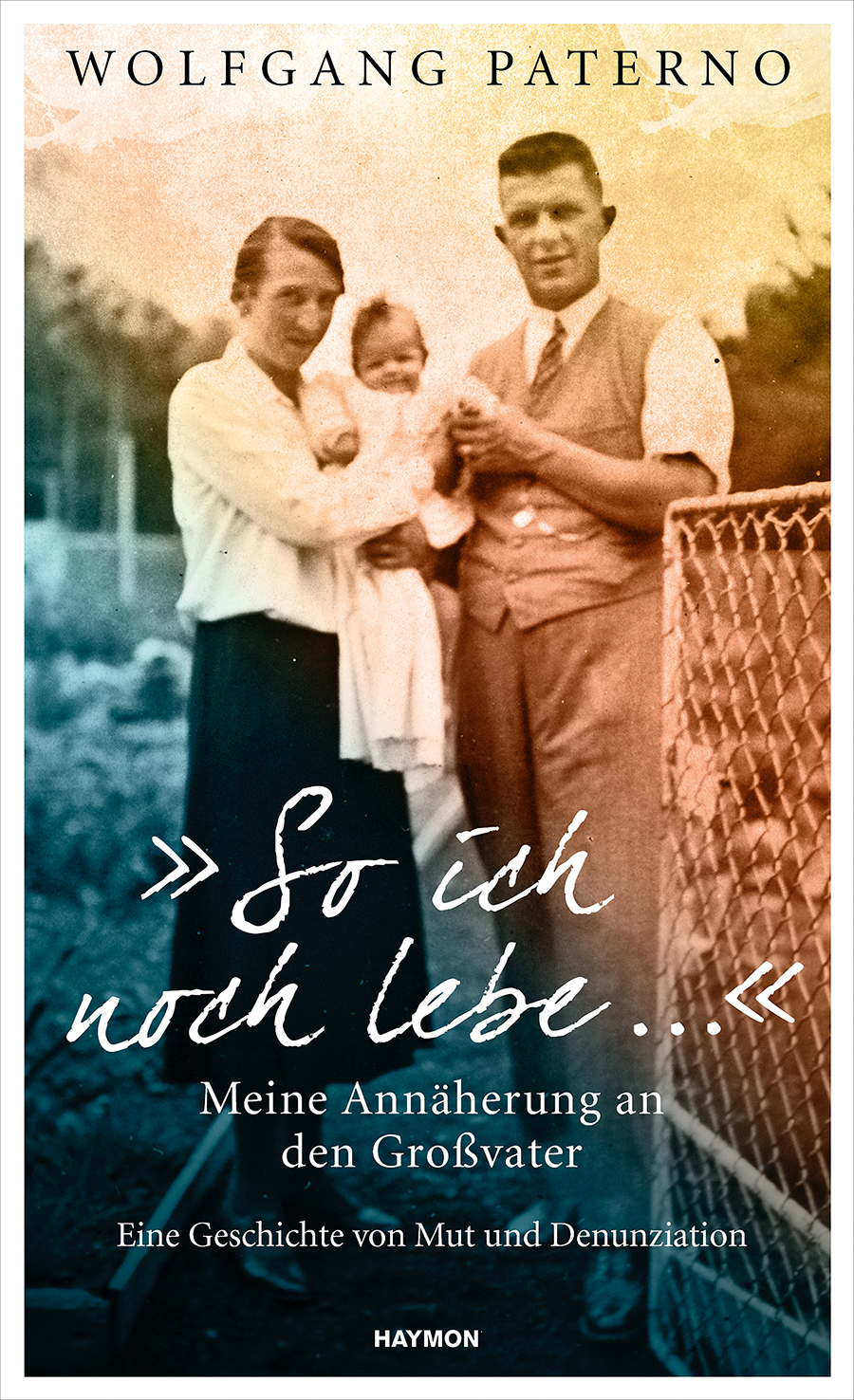

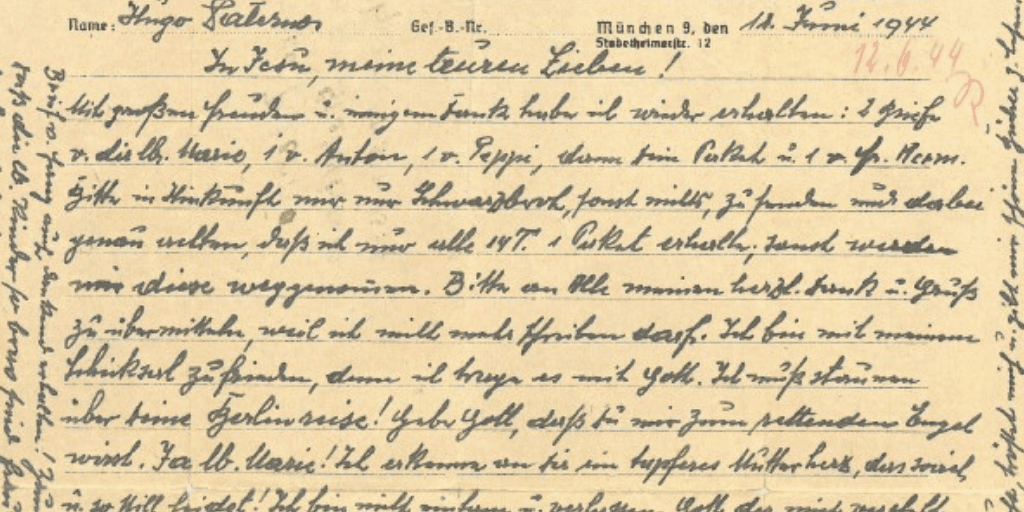

Lange vor der Geburt seines Enkels Wolfgang wurde Hugo Paterno umgebracht. Der Zollbeamte aus Vorarlberg und strenggläubige Katholik wurde Opfer der im Nationalsozialismus so alltäglichen wie folgenschweren und erbarmungslosen Praxis der Denunziation. In „So ich noch lebe … Meine Annäherung an den Großvater. Eine Geschichte von Mut und Denunziation“ erzählt Wolfgang Paterno vom Schicksal seines Großvaters – und von der Spurensuche in Briefen, Familienfotos, Protokollen und Prozessakten.

Wie ist es ihm dabei ergangen? Wie steht es um die Aufarbeitung ähnlicher Fälle in Wissenschaft und Gesellschaft? Und ist er seinem Großvater durch die Arbeit am Buch nähergekommen? – Zu diesen Themen stand der Autor uns Rede und Antwort.

Das Schicksal Ihres Großvaters ist ein individuelles, gleichzeitig steht es exemplarisch für die Zeit: Die Denunziation war ein Massenphänomen des Nationalsozialismus. Warum?

Der NS-Staat war auf Verleumdung, Verfolgung und Vernichtung aufgebaut. Das niederträchtige Instrument der Denunziation war das entsprechende Hilfsmittel. Zwischen 1938 und 1945 stand auch in Österreich die Verleumdung von Freunden, Vorgesetzten, Nachbarn, Familienmitgliedern und Arbeitskollegen an der Tagesordnung. Im Gegensatz zu anderen Regimen, wie etwa der DDR-Diktatur, war der NS-Staat kaum auf bezahlte Spitzel angewiesen. Insbesondere der Tatbestand der „Wehrkraftzersetzung“ wurde dazu instrumentalisiert, jede kritische Äußerung und jedweden Pessimismus zu kriminalisieren. Menschen wurden zum Tode verurteilt, weil sie beim „Fremdhören“ ausländischer Radiosender ertappt wurden. Die Bregenzerin Karoline Redler wurde verleumdet, weil sie sich einer Arztpraxis gegenüber zwei parteitreuen Patientinnen aus Lustenau vermeintlich abfällig über das Hitler-Regime geäußert hatte. Anfang November 1944 wurde sie in Wien hingerichtet.

Wie steht es um die wissenschaftliche und gesellschaftliche Aufarbeitung dieser Fälle?

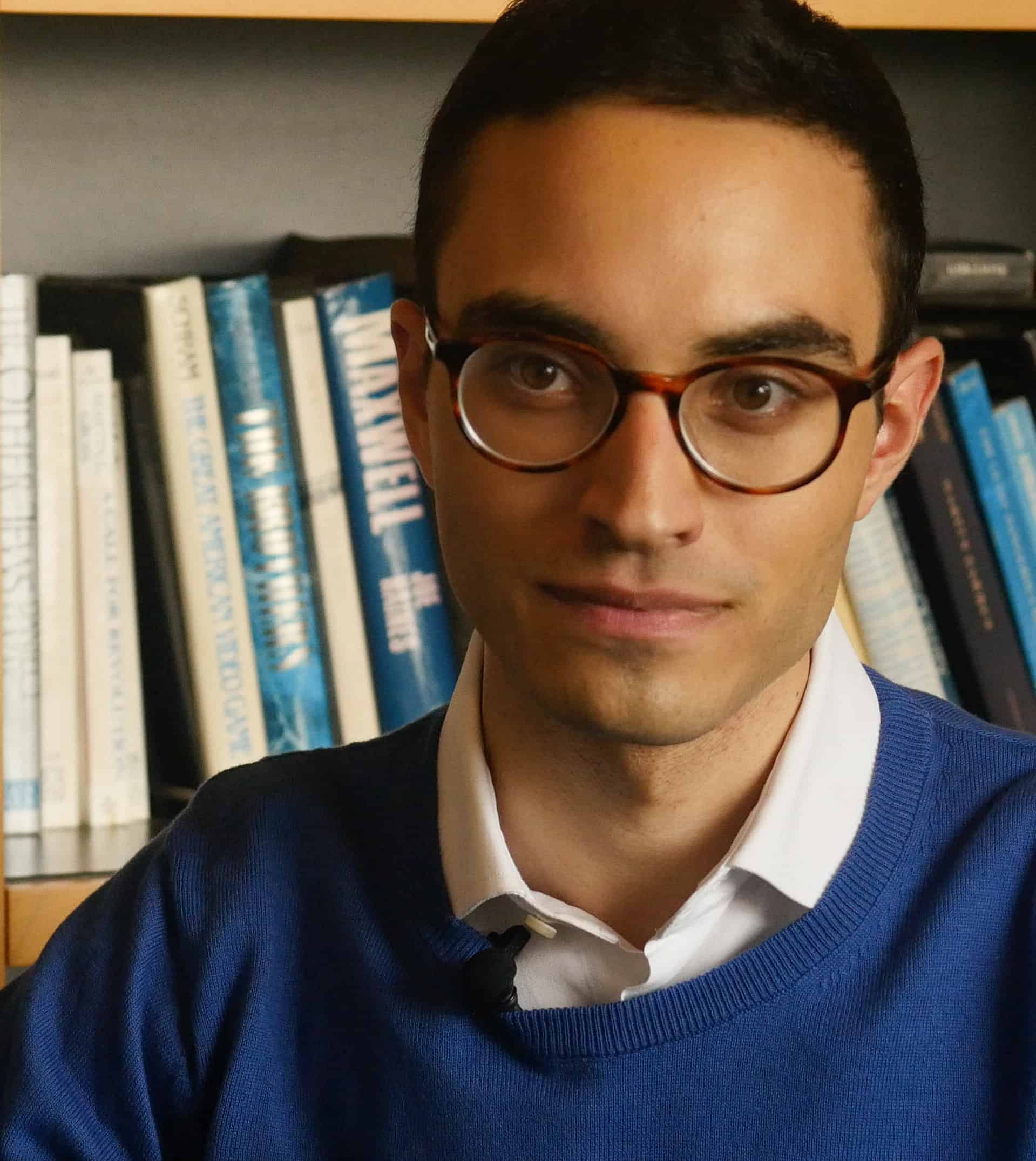

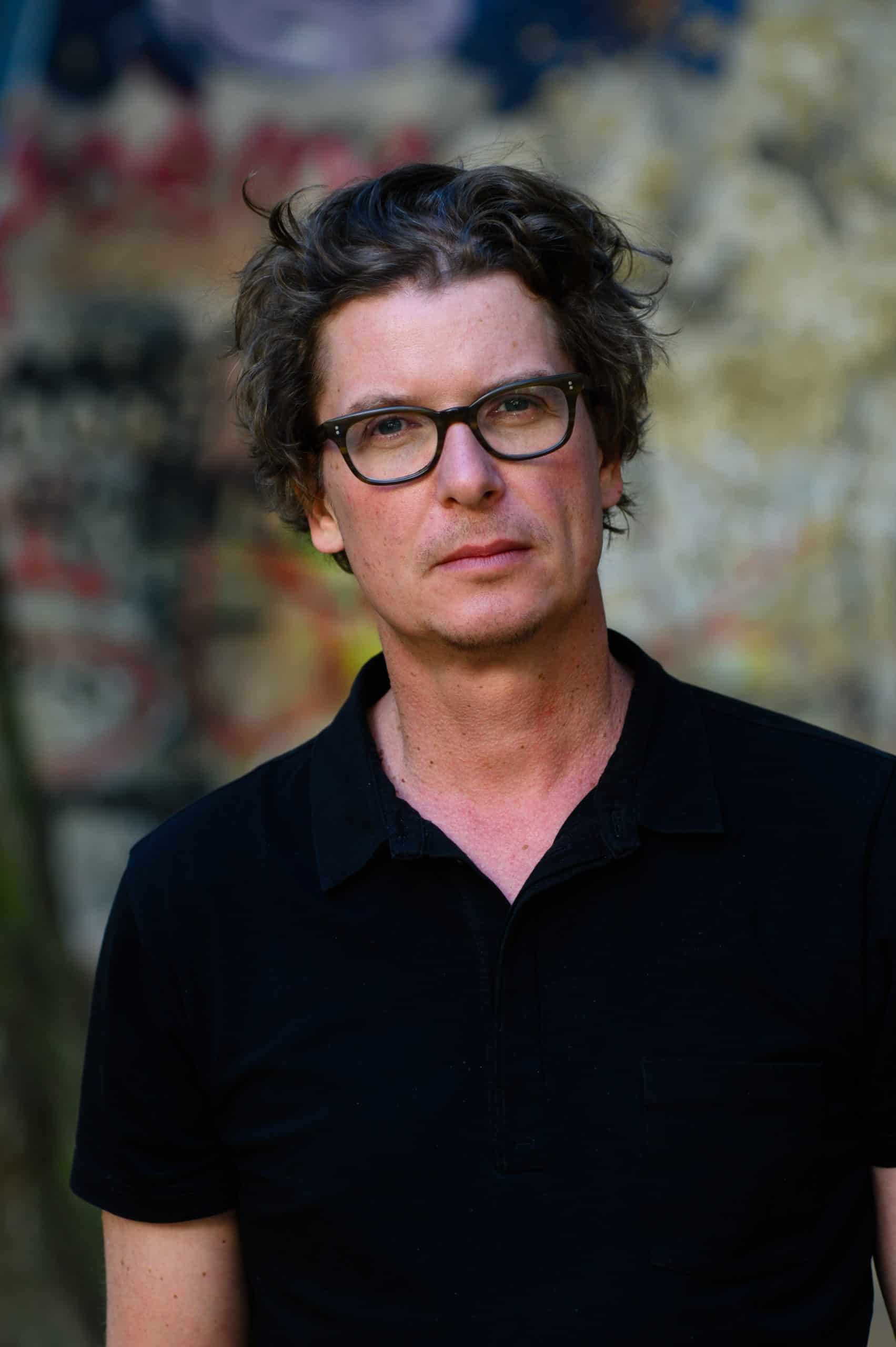

Wolfgang Paterno – Enkel von Hugo Paterno und Autor von „So ich noch lebe … Meine Annäherung an den Großvater. Eine Geschichte von Mut und Denunziation“. Wolfgang Paterno ist Redakteur des Nachrichtenmagazins profil, er veröffentlichte zahlreiche Artikel sowie Bücher zu historischen und literarischen Themen.

In Deutschland hat sich in den vergangenen Jahrzehnten ein tragbarer Wissenschaftszweig zum Phänomen Denunziation entwickelt. In Österreich wird das Thema bis heute nahezu totgeschwiegen – wissenschaftlich und gesellschaftlich. Selbst der schnelle Blick in die historischen Archive des Nachbarlands offenbart umfangreiche Bibliografien zu dem Thema. Die Nachforschung „Denunziert“ der Politikwissenschaftlerin Nina Scholz und des Historikers Herbert Dohmen mit Schwerpunkt auf der Verleumdung jüdischer Personen in Wien ab März 1938 war zum Zeitpunkt ihres Erscheinens 2003 hierzulande eine der ersten Untersuchungen, die sich dezidiert mit der systematischen Verhetzung und Anzeige von Freund und Feind im „angeschlossenen“ Österreich auseinandersetzte. Seitdem ist auf dem Feld mit Ausnahme der Studie „,Der größte Lump im ganzen Land, das ist und bleibt der Denunziant‘“ (2007) des Grazer Historikers Heimo Halbrainer, für die 1.230 Grazer Denunziationsfälle herangezogen wurden, nicht allzu viel passiert.

Wie hat sich die Recherche zu Leben und Schicksal Ihres Großvaters dargestellt?

Früh konturierte sich folgende Faustregel bei der Recherche: Je weiter die Archive geografisch von Hugos ehemaligem Lebensmittelpunkt entfernt lagen, desto leichter fiel die Nachforschung. In Vorarlberg herrschte anfangs bockige Verweigerung, die Berliner Archive wickelten sämtliche Nachfragen so nüchtern wie empathisch ab. Am Ende waren es zahllose Telefonate, über 500 E-Mails an Bibliotheken und Archive sowie zahlreiche Recherchereisen, die den Weg – und die vielen Umwege – zum Großvater ebneten. Und immer wieder diese kleinen großen Momente: Im Posteingang trifft eine E-Mail vom Deutschen Bundesarchiv ein, die vermeldet, man habe über 100 Seiten Dokumente zum Fall Hugo Paterno gefunden. Luftsprünge jedes Mal

Blieb Ihnen bei all diesem historischen Kontext und dem vom Nationalsozialismus überschatteten Schicksal noch die Kraft, zu Ihrem Großvater durchzudringen – zum Menschen Hugo Paterno?

Am Ende bleibt der wohl beste Beweggrund für die Aufarbeitung von Geschichte. Es war reine Neugier auf ein mir völlig unbekanntes Leben, dem ich letztlich ja mein eigenes Dasein verdanke. Zu einem irgendwie gearteten Fazit fühle ich mich im Fall meines Großvaters nach wie vor außerstande. Hugo bleibt das Familiengespenst, auch wenn es inzwischen weitaus weniger herumspukt.

Wer war Hugo Paterno? Welche Menschen, welche politischen und gesellschaftlichen Mechanismen haben ihn auf dem Gewissen? Wie gehen die Hinterbliebenen mit diesem Schicksal um – die Nachkommen der Opfer, aber auch der Täter? Diesen Fragen widmet sich Wolfgang Paterno in seinem Buch, einer eindrücklichen, zutiefst persönlichen und hervorragend recherchierten Dokumentation eines menschlichen Schicksals in der Maschinerie der nationalsozialistischen Unrechtsjustiz.