#MeToo und dann lang nix. Ein Gastbeitrag von Julia Pühringer

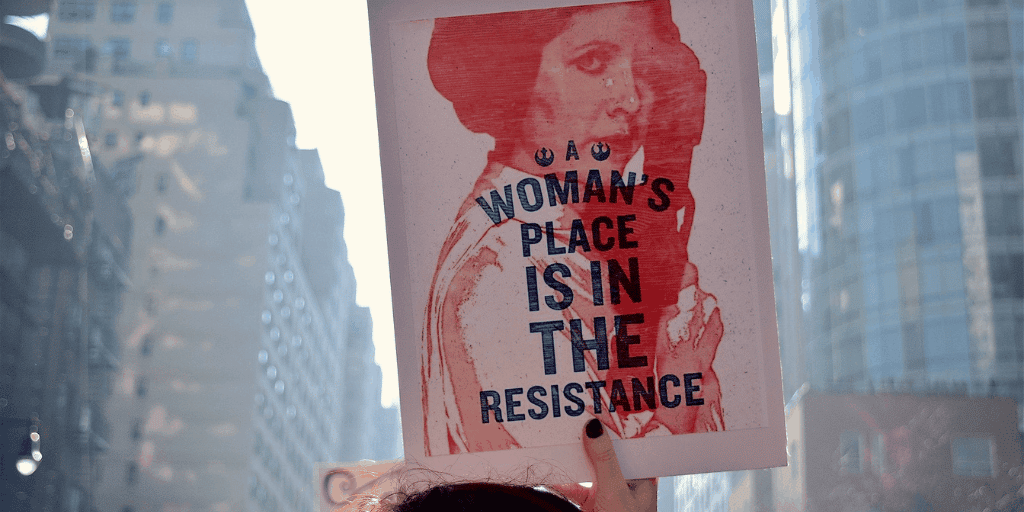

Stell dir vor, es ist Revolution und niemand geht hin: Haben internationale Bewegungen wie #MeToo und #TimesUp in der Filmbranche in Österreich umfassende Konsequenzen gehabt? Hat sich die Branche in den letzten vier Jahren verändert? Noch steht trotz einzelner bekannter Fälle der große Befreiungsschlag aus. Immerhin: Der Diskurs hat sich verändert. Und die Forderungen auch.

Große Umbrüche. Auch hierzulande?

Es gibt große Umbrüche, die sich erst in der Rückschau festmachen lassen und nicht, während sie passieren. Man erkennt sie daran, was nachher nicht mehr denkbar ist und was direkt davor noch als unumstößlich galt. #MeToo war so ein radikaler Umbruch. Doch während nach Alyssa Milanos Twitter-Aufruf, über erlebte sexuelle Belästigung und sexuelle Übergriffe zu reden, im Oktober 2017 die Hölle losbrach (der Hashtag stammte von Aktivistin Tarana Burke), während Produzent Harvey Weinstein, Schauspieler Kevin Spacey, Comedian Louis C.K. und Pixar-Gründer John Lasseter ihre Jobs – und den jahrzehntelangen Schutz eines stillschweigenden Umfelds – verloren, herrschte in Österreich betretenes Schweigen. Berühmte Männer, die ihren Job verloren? Nein. Weder im Filmbusiness, noch in der Politik, der Industrie. Schirennläuferin Nicola Werdenigg machte mutig Übergriffe im Sport in ihrer Jugend öffentlich, „alle haben von solchen Vorgängen gewusst. Man dachte, das sei normal“. Sie gründete 2018 den Verein #WeTogether zur Prävention von Machtmissbrauch im Sport und machte sich damit natürlich nicht nur Freunde.

Seltsame Interviews erschienen, in denen eine Schauspielerin bekannt gab, sie sei zwar zweimal vergewaltigt worden, aber trotzdem nicht dafür, jemanden „wie im Mittelalter“ öffentlich an den Pranger zu stellen. Die 2009 gegründete österreichische Filmakademie richtete eine „Vertrauensstelle für Betroffene“ ein, die sich an eine Schauspielerin, einen Schauspieler und Regisseur sowie ein Vorstandsmitglied wenden konnten. „Bei uns gibt es berufsbedingt Nacktheit und körperliche Nähe – und das ist ein guter Nährboden für Missverständnisse respektive Missbrauch“, erklärte der damalige Akademie-Präsident sein völliges Missverständnis der Ursachen von Missbrauch – nämlich Machtmissbrauch und nicht Nacktheit.

Julia Pühringer, Journalistin, schreibt für diverse Medien (nicht nur) über Bewegtbild, interviewt und moderiert. Beschäftigt sich mit Kino, Kanonbildung und dem Schreiben darüber als Abbild der Welt, wie wir sie sehen (wollen). Foto: privat

#MeToo vs. „Hexenjagd“: Täter-Opfer-Umkehr

„Verzerrt die MeToo-Debatte den Blick auf die Qualität?“ wurde in Interviews gefragt, ein berühmter Regisseur verwendete den Begriff „Hexenjagd“, unterdessen sorgte eine weitere Schauspielerin für Furore, die auf Facebook betonte, sie fände sexuelle Annäherungsversuche grundsätzlich erfreulich, und wie weit Schauspielerinnen gingen, um Karriere zu machen, sei jeder Frau selbst überlassen. Dass Frauen, die in dieser Branche tätig sind, erst gar nie in die Situation kommen, überlegen zu müssen, „wie weit sie gehen müssen“, war offenbar nicht vorstellbar, viel deutlicher ließ sich das System denn auch im Widerspruch nicht bestätigen.

Die grüne Politikerin Sigi Maurer musste sich unterdessen jahrelang mit einem Wirt vor Gericht auseinandersetzen, sie hatte obszöne Nachrichten unter Namensnennung öffentlich gemacht, er bestritt, die Nachrichten verfasst zu haben.

Immerhin: Gustav Kuhn, der künstlerische Leiter der Festspiele Erl, musste, nachdem eine Gruppe von Künstlerinnen sich mutig darauf einigte, Übergriffe öffentlich zu machen, die Leitung der Festspiele Erl zurücklegen.

Dieses mediale Sittenbild der Verhöhnung von Übergriffsopfern, absurder Täter-Opfer-Umkehr und „ich kann dazu nichts sagen, ich war ja nicht dabei!“ macht Betroffenen bis heutig wenig Mut, sich öffentlich über geschehene Übergriffe zu äußern, geschweige denn, auch noch Gerechtigkeit zu erwarten: Während Konzerte von Plácido Domingo wegen der Vorwürfe sexueller Übergriffe weltweit abgesagt wurden: In Salzburg fand es natürlich statt.

Ein Museum der schlechten Argumente

Aus der Rückschau aus dem Jahr 2021 betrachtet wirkt vieles wie ein Museum der schlechten Argumente, blanker Inkompetenz und böser Klischees. Denn ganz so ahnungslos kann man sich nicht mehr geben, wenn es darum geht, wie Machtgefüge funktionieren, die Übergriffe erst ermöglichen.

Noch 2016 schickte ein Professor der Filmakademie ein langes E-Mail aus, in dem er seine Bedenken gegen eine Frauenquote erklärte. „Eine Quote würde, um erfüllt werden zu können […] Frauen besonders stark bevorzugen, Männer […] besonders stark benachteiligen müssen“. Heutzutage kann man sich immerhin darüber lustig machen, wie nahe er der Lösung des Problems gedanklich kam. Und wie schön die Argumentation, Frauen wollen vielleicht einfach nicht so gerne Filme machen und Drehbuch schreiben, auch zeigt, was die permanente gesellschaftliche und kritische Überhöhung von „Genies“ auch beim Anspruch an die eigene Deutungshoheit anrichtet.

Es zählen die Zahlen

Inzwischen hilft in Sachen Gerechtigkeit das simpelste wie effizienteste Werkzeug: Zählen. Der Genderreport des Österreichischen Filminstituts für die Jahre 2012 bis 2016, belegte eine enorme Schieflage. 80 % der Herstellungsförderungen wurden Projekten mit Männern in Regie, Produktion oder Drehbuch zugesprochen, nur 20 % der Fördermittel gingen an Projekte mit Frauen in diesen Funktionen, bei der Stoffentwicklung waren es 72 % an Männer und 28 % an Frauen, bei Fernsehfilmen sank der Frauenanteil der Förderung gar auf 16 %, bei Fernsehserien auf 8 %. Nein, die Frauen der österreichischen Filmbranche hatten sich nicht „eingebildet“, benachteiligt zu werden. Sie bekommen deutlich weniger Geld und Jobs, ihre Honorare sind auch niedriger (Frauen besetzten 34 % aller untersuchten Stabstellen, erhielten aber nur 29 % der Honorare), bei geförderten Fernsehfilmen und Fernsehserien war der Gender-Pay-Gap noch höher.

Hochspannend war auch eine weitere Erkenntnis des Genderreports: Je mehr Frauen an einem Film mitarbeiteten, desto höher war auch der Frauenanteil bei den Hauptdarsteller*innen, dasselbe galt umgekehrt. Und: Filme von Teams mit höherem Frauenanteil stellen – Überraschung! – sowohl weibliche als auch männliche Figuren differenzierter dar als jene mit hohem Männeranteil.

Das System muss nicht „so“ sein

Frauen erzählen Frauen und Männer also durch Sozialisation anders. Was hat das mit #MeToo zu tun? Gerade eine Branche, die Geschichten erzählt, bildet die Systeme ab, in denen wir leben. Und wenn sie das nur einer Gruppe von Menschen überlässt, dann reproduziert sie das System und prägt damit im Kino und im Fernsehen wie wir uns die Welt gemeinhin so vorstellen können und aus wessen Perspektive. Das gilt für’s Arthouse-Kino eben ganz genauso wie für den „Tatort“ am Sonntagabend (Stand 2020: Bei 1150 Folgen zwischen 1970 und 2020 führten nur 138-mal Frauen Regie). Es ist dieser Aspekt – wer kommt zu Wort und wie – den jene ignorieren, die sich von vermeintlichen „Genies“, deren Übergriffe halt der vorgebliche Preis gottbegnadeter Kunst sind, nicht verabschieden wollen. Dass ausgerechnet Dieter Wedel, der Regisseur, der sich im Zuge von #MeToo selbst zum Opfer erklärte, bevor zig Opfer ihm Vergewaltigung vorwarfen, auch noch diverser Plagiate überführt wurde, passt ins Bild. Von wegen, „das System ist so“: Es muss nicht so sein. Und es bringt auch noch lange nicht einmal die beste Kunst hervor – die Behauptung, große Kunst käme nur unter harten Rahmenbedingungen und unter großem persönlichen Leid zustande, ist genau das: eine Behauptung.

Alte Muster aufbrechen

Was also ist passiert, in Österreich, seither? Österreichs Filmschaffende treten lautstark für eine Filmförderung ein, die eine Geschlechterquote hat, die Initiative „No Change Without Change“ findet aktuell in einem Ausmaß Zustimmung, das vor vier Jahren noch undenkbar gewesen wäre – auch wenn hier jeder Meter in Richtung Gleichberechtigung von den Frauen der Branche erstritten wurde, allen voran dem Verband FC Gloria. Es sind Projekte wie „Diverse Geschichten“ zur Entwicklung von Filmstories für Autor*innen mit interkulturellem Hintergrund sowie der Drehbuchwettbewerb „If she can see it, she can be it. Frauen*figuren jenseits der Klischées“, die die alten Muster schrittweise aufbrechen und auch mit dramaturgischer Begleitung dabei helfen, neue Stimmen zu finden. Diversität hilft und sie bricht die alten Muster der Macht auf, auch der erzählerischen. Nicht mehr nur eine Stimme gilt, nicht mehr nur ein Frauenbild, nicht mehr eine Arbeitspraxis.

Denn das war die erste Reaktion auf Quotenforderungen: Aber dann bekommen ja die Frauen nur Geld für’s Frausein! Sie trifft daneben, aber beschreibt aus tiefster Überzeugung die aktuelle Situation, bei der angesichts der tatsächlichen Zahlen, wer Förderung, Sendeplatz und Budgets und Deutungshoheit bekommt, wenig Interpretationsspielraum bleibt: Bei den Förderzusagen 2021 (!) gehen für die Herstellung gesamt 3.592.327 Euro an die Filme von Frauen, 10.093.817 an die von Männern, das sind 74 %, bei der Projektentwicklung ist das Verhältnis 28 % zu 72 %.

„danach“ ist später

#MeToo ist nicht vorbei: In Frankreich und Griechenland ist die Abrechnung mit den Tätern fünf Jahre später in vollem Gange, viele Bücher wurden über Missbrauch veröffentlicht, Fälle gingen auch vor Gericht im Sinne der Opfer aus. Die menschenverachtende Arbeitspraxis von Scott Rudin wurde nach jahrelangem Schweigen in den USA geoutet. Harvey Weinstein sitzt längst schon im Gefängnis. Zahlreiche Dokus erzählen vom medialen Umgang mit Opfern und Tätern.

Österreich ist kein Hort der Gleichberechtigung, ist es nicht bei Geschlechtergerechtigkeit, nicht bei der sexuellen Orientierung, nicht bei Klasse, Herkunft, Vermögen, bei Leben mit Behinderung. Ungern stellt man sich hier die Frage, ob „es war immer so“ tatsächlich gleichbedeutend ist mit „es war immer richtig so“.

Aber nein, die Dinge sind nicht mehr, wie sie waren, jetzt schon nicht mehr. Irgendwann wird man uns fragen: Wirklich, es gab Menschen, die offene Briefe zur Rettung von Tätern unterschrieben? Ihr habt Opfern nicht geglaubt? Das war eure große „Kunst“? Eure Literatur? Euer Kino? Das waren eure Theater? Auf diese Stimmen habt ihr gehört und sonst keine? Acht Prozent eurer TV-Serien waren von Frauen? Spinnt ihr?

Und dann wird wirklich danach sein. Und wir werden es wissen.