Wenn Eltern die Psyche eines Kindes zermürben, bis es zur Eskalation kommt – Ein Gastbeitrag von Herbert Dutzler

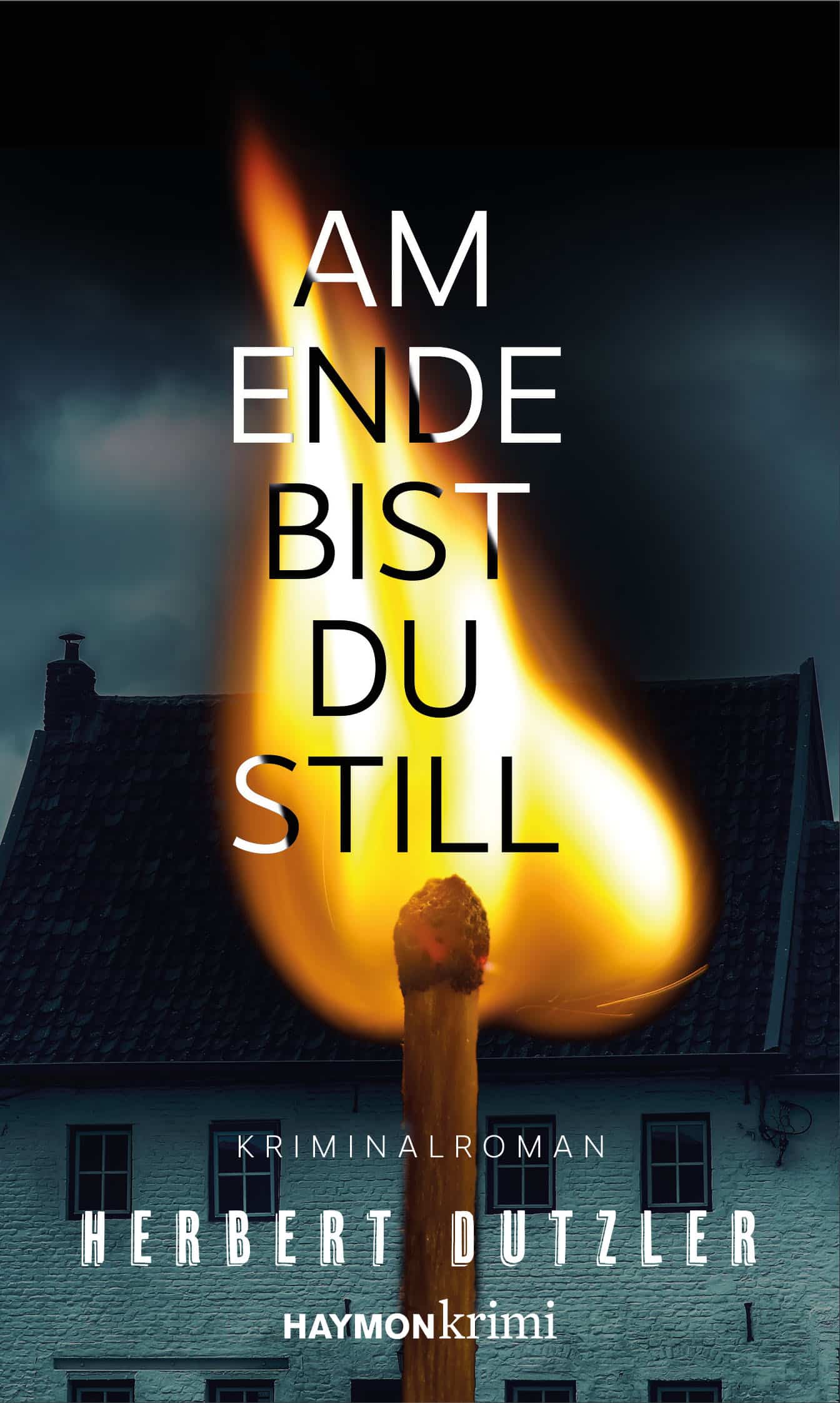

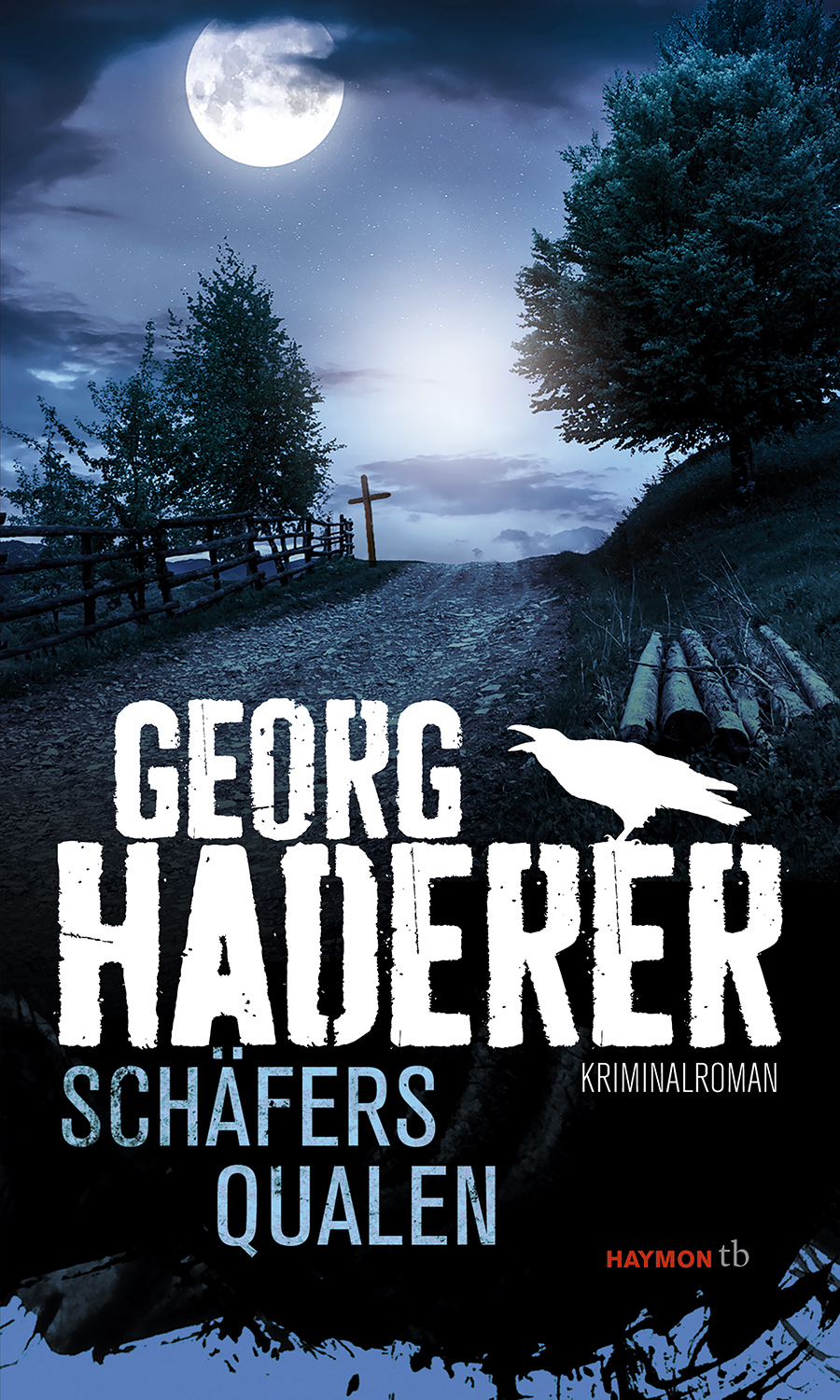

In Herbert Dutzlers Kriminalroman „Am Ende bist du still“ erzählt er eine Geschichte mit höchst brisanter Thematik: Helikoptereltern, die ihren Kindern die Luft zum Atmen und den Raum zur freien Entfaltung nehmen. Im Roman kommt es zur schlimmsten aller Konsequenzen: ein Kind mit dem unstillbaren Wunsch nach Rache an seiner eigenen Mutter.

Durch seine jahrelange Erfahrung als Lehrer weiß Herbert Dutzler, wie sehr manche Mütter versuchen, ihre Kinder zu kontrollieren und zu perfektionieren und welche Auswirkungen das haben kann. Gerade dadurch schafft er es, die Atmosphäre im Elternhaus von Protagonistin Sabine beklemmend realistisch wirken zu lassen …

Ein Gastbeitrag

Eine Mutter, die man sich nicht wünscht

Schon als ich das erste Mal mit meinem Verleger, Markus Hatzer, über meinen Roman „Am Ende bist du still“ sprach, schüttelte er lachend den Kopf und meinte nur „Die Mutter!“ Und nachdem mehrere andere Testleser*innen das Manuskript gelesen hatten, wurde mir immer klarer, dass es nicht ausschließlich ein Roman über eine rachsüchtige Tochter, sondern vor allem auch über eine Mutter ist. Eine, die man sich nicht wünscht, ganz sicher nicht.

Das wirft natürlich die Frage auf, ob es solche Mütter überhaupt gibt oder ob der Charakter der Mutter – im Roman, glaube ich, kommt kein einziges Mal ihr Vorname vor – nur die literarische Verdichtung eines ganz bestimmten Typus ist und daher in dieser Ausformung in der Realität gar nicht existiert.

Eine Mutter, die sich nicht um ihr Kind kümmert, sondern eine einwandfrei funktionierende Kopie ihrer selbst auf den Weg ins Leben schicken will. Ein Kind, das nicht quietscht, knackt und schmutzt, sondern eines, das sich nur Drehbuchautor*innen gnadenlos kitschiger Fernsehserien vorstellen können. Ein Kind, das gerade gut genug dafür ist, einen Hintergrund für die Konsumwünsche der Mutter abzugeben – es macht schließlich unbändigen Spaß, ein kleines Mädchen ganz nach eigenen Vorstellungen zurichten und einkleiden zu können. Ob dieses Kind selbst auch etwas will – na, darüber könnte man zwar in stillen Stunden einmal nachdenken, will man aber nicht.

Ein Erfahrungsschatz von 2700 Müttergesprächen

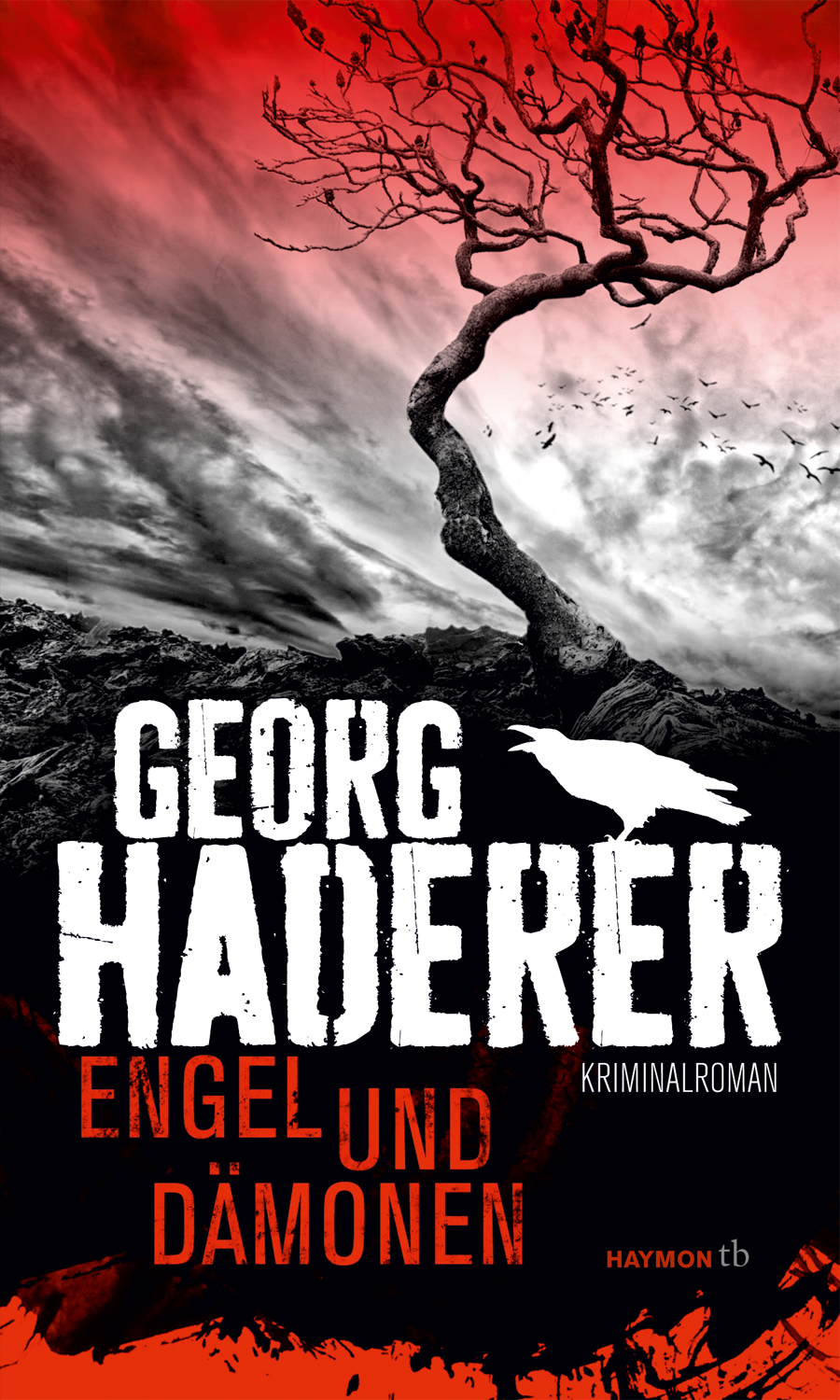

Wenn Liebe zur Last wird: Viele Kinder fühlen sich durch die erdrückende Zuwendung ihrer Eltern in einen goldenen Käfig gesperrt.

Und was Mütter betrifft, brauche ich mein Licht als Experte mit jahrzehntelanger Erfahrung wirklich nicht unter den Scheffel stellen. Ich habe es überschlagen: In 35 Jahren Unterrichtstätigkeit habe ich schätzungsweise 3000 Gespräche mit Erziehungsberechtigten geführt. Und 90 Prozent davon waren, das scheint bei uns eine hartnäckige Tradition zu sein, Mütter. Also circa 2700 Müttergespräche.

Jetzt lassen wir einmal alle die Mütter beiseite, mit denen man sachliche Gespräche führen konnte, die man verstand und die einen verstanden, die ihre Kinder mit Geduld, Humor, Zuwendung und Gelassenheit erzogen, wie ich es für vernünftig halte. Solche, die ihr Kinder ernst nehmen, ihnen zuhören und wissen, dass es oft Zeit braucht, bis Krisen und Probleme überwunden werden. Die lassen wir jetzt beiseite, denn die sind, mit Verlaub, literarisch, nun ja, wie soll man es sagen, etwas uninteressant. Was soll man schon schreiben über eine Familie, in der mehr oder weniger alles funktioniert, ohne dass man sich gegenseitig an die Gurgel geht? Wie gesagt, im wirklichen Leben sehr schön, in der Literatur nicht zu gebrauchen.

Also erinnert man sich, nachdem der Plan gefasst worden ist, eine alles erstickende Mutterfigur in einem Roman auf- und abtreten zu lassen, an die – Gott sei Dank seltenen – Begegnungen mit Müttern, die man auch zu Hause gleich weitererzählt, weil man den Schrecken irgendwie loswerden muss. Die Gespräche mit hysterischen Furien ebenso wie tief besorgten, weinerlichen Frauen, die nicht nur ihren Kindern, sondern sogar hartgesottenen Lehrerveteranen bleibende Schuldgefühle zu implantieren vermögen.

Schlaflose Nächte und verunsicherte Kinder

Da war jene Mutter, die mir erklärt hat, die Rechtschreibschwäche der Tochter werde gezielt bekämpft, indem man täglich mehrere Stunden konzentriert übe. Das Mädchen war ein zerfahrenes Nervenbündel, das bei jedem Laut zusammenzuckte und keinen zusammenhängenden Satz mehr herausbrachte. Zumindest in Gegenwart der Mutter. Wahrscheinlich wäre auch ich selber nach einem solchen wochenlangen Übungsdrill zusammengebrochen und hätte nicht einmal mehr einfachste Wörter richtig schreiben können.

Und da war die, die mit tiefen Augenringen in die Sprechstunde kam, erklärte, sie könne selbst in den Nächten vor Schularbeiten nicht mehr schlafen und müsse, ebenso wie ihr Sohn, regelmäßig am Morgen vor der Schularbeit erbrechen. Wie wird sich das Kind gefühlt haben, dem jeden Morgen mit weinerlicher Stimme deutlich vorgeführt wurde, welch schwere Schuld es am elenden Zustand der Mutter trug?

Und da war jene aufgetakelte Mutter, deren Parfumwolke einem fast den Atem nahm. Nach dem Sprechtag stieß einen der Schulwart kumpelhaft in die Seite und erklärte, er wisse schon, warum man sich die Dame als letzte ins Klassenzimmer geholt habe, als keiner mehr draußen gewartet habe. Sie sei Geschäftsfrau, könne sich nicht ständig um das Kind kümmern, das im übrigen nicht der Sohn ihres jetzigen Lebensabschnittspartners sei. Sie habe Geld investiert, Nachhilfe bezahlt, biete alles, was sich ein Kind nur wünschen könne. Wie es möglich sei, dass ihr Sohn derart schlechte Leistungen erbringe. Ob das nicht, man überlege ja nur, an der Unfähigkeit der Lehrperson liege? Der Sohn, so erinnere ich mich, war ein Schatten, der in der Schule herumschlich, ohne Kontakt zu anderen Kindern aufnehmen zu können, der so wenig Distanzgefühl besaß, dass er an einen so nahe herantrat, bis er einen berührte, und der im Turnunterricht nicht einmal in der Lage war, einen Ball zu werfen, geschweige denn, zu fangen.

Drei Beispiele, aus denen man sich als Autor dann ein Schreckgespenst von einer Mutter zusammensetzt, das es glaubwürdig erscheinen lässt, dass sie von ihrer Tochter gehasst wird.

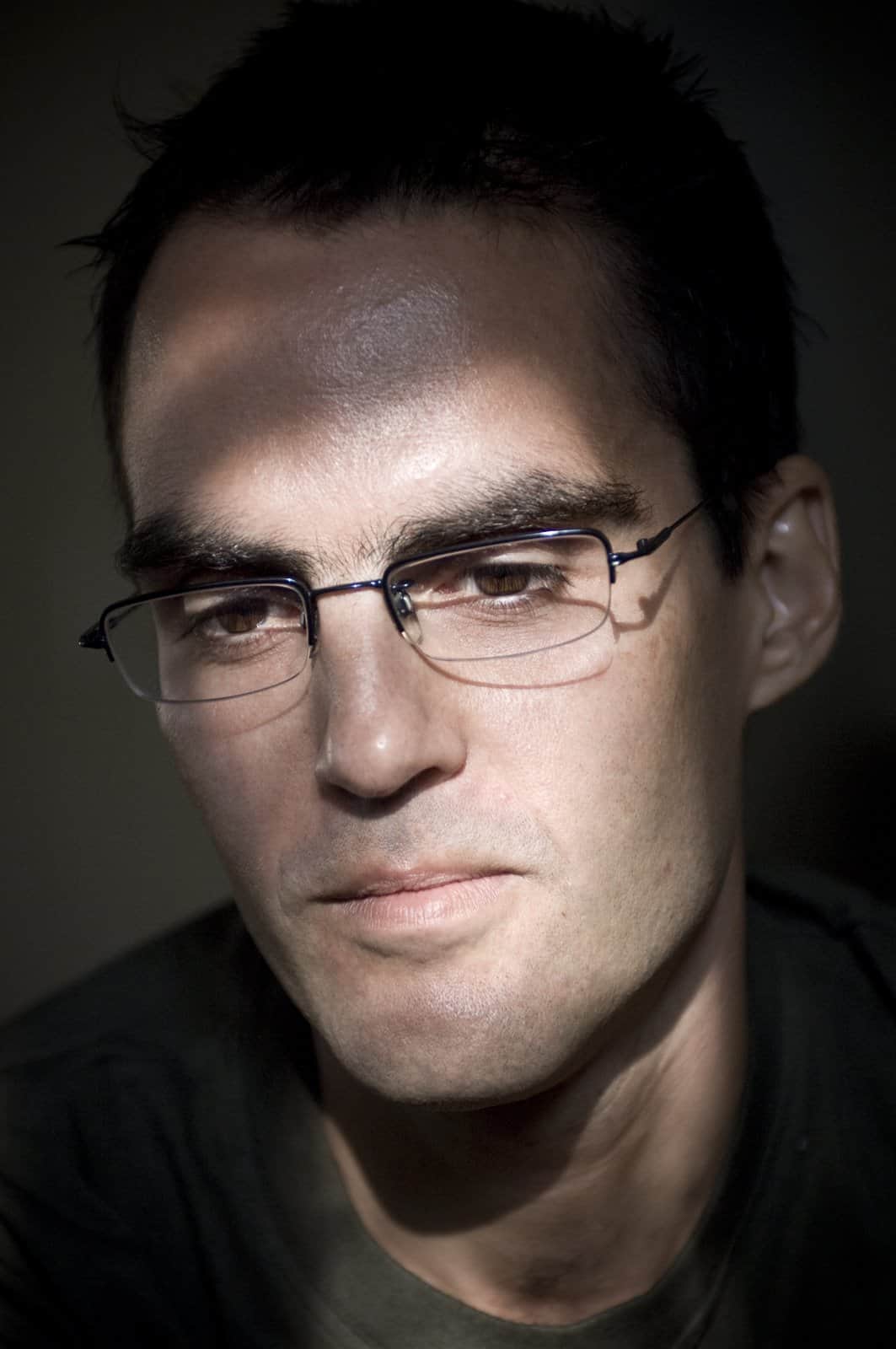

Autor Herbert Dutzler weiß durch seine Tätigkeit als Lehrer nur zu gut, wie viel Druck Eltern oftmals auf ihre Kinder ausüben. Foto: Haymon Verlag/ Fotowerk Aichner.

Schwarzmalerei?

Ist denn das zulässig, wird man fragen, ist denn das realistisch, darf man denn das, sich eine so abgrundtief unsympathische Figur ausdenken, sollte man nicht lieber auch die guten Seiten eines Charakters darstellen, anstatt einseitige Schwarzweißmalerei zu betreiben?

Die Arbeit an literarischen Charakteren ist aber immer eine Verdichtung eigener Lebenserfahrung.

Die fiktiven Charaktere werden aus Merkmalen konkreter zusammengesetzt, sodass sich im besten Fall eine stimmige, glaubwürdige Figur ergibt, die aber immer fiktiv, erfunden bleibt, weil sie in ihrer Ganzheit so nicht existiert. Aber existieren könnte.

Dazu kommt, dass ich bisher nur Romane aus personaler Erzählperspektive verfasst habe, das heißt, die Geschichten werden ausschließlich aus dem Blickwinkel einer einzigen Person erzählt, man folgt immer den Handlungen und Gedanken dieser einen Person. Und von dieser kann man jetzt natürlich nicht Objektivität und Distanz erwarten, diese Person steht den anderen Charakteren des Romans mit Gefühlen, manchmal sogar mit Vorurteilen behaftet, gegenüber.

Nicht autobiographisch

Fast immer steht, bei Gesprächen nach Lesungen zum Beispiel, die Frage im Raum, inwieweit Charaktere und Ereignisse in einem Roman autobiographisch sind. Natürlich war auch meine Mutter das eine Mal zu ängstlich, zu besorgt, ein anderes Mal zu dominant, ein wieder anderes Mal unbeherrscht und voller Zorn. An solche Einzelheiten, ich nenne sie einmal Gedankensplitter, erinnert man sich während des Schreibens, versucht die eine oder andere Situation, das eine oder andere Gefühl aus der Kindheit wachzurufen, um schließlich eine glaubwürdige Komposition eines Charakters abliefern zu können. Aber so ist eben literarisches Schreiben – als autobiographisch kann man es, denke ich, deshalb nicht bezeichnen.

Zum Ende möchte ich noch eine Bitte um Verzeihung anfügen, die ich auch schon in der Danksagung des Romans vorgebracht habe: Ich möchte mich bei der überwältigenden Mehrheit aller Mütter entschuldigen, denn die ist nicht so wie die Mutter in meinem Roman.

Und: Verschenken Sie das Buch nicht zum Muttertag. Unpassend!

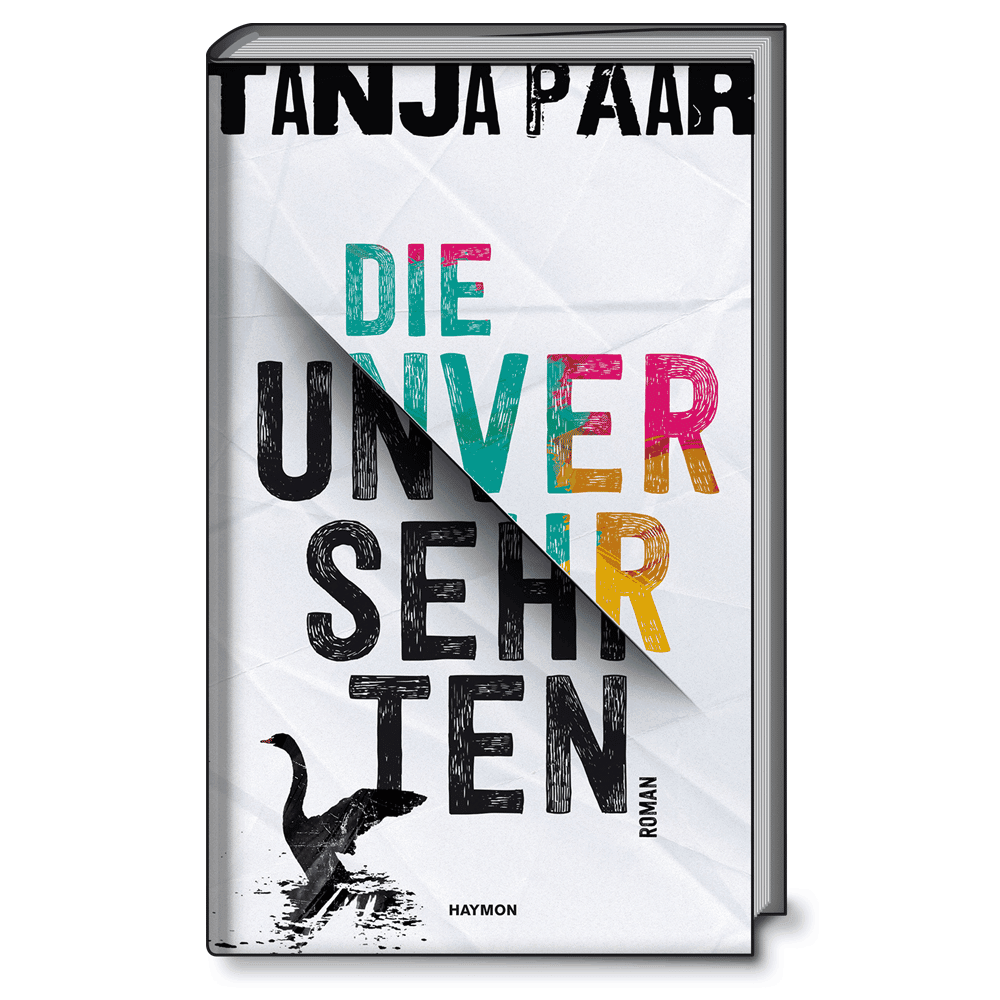

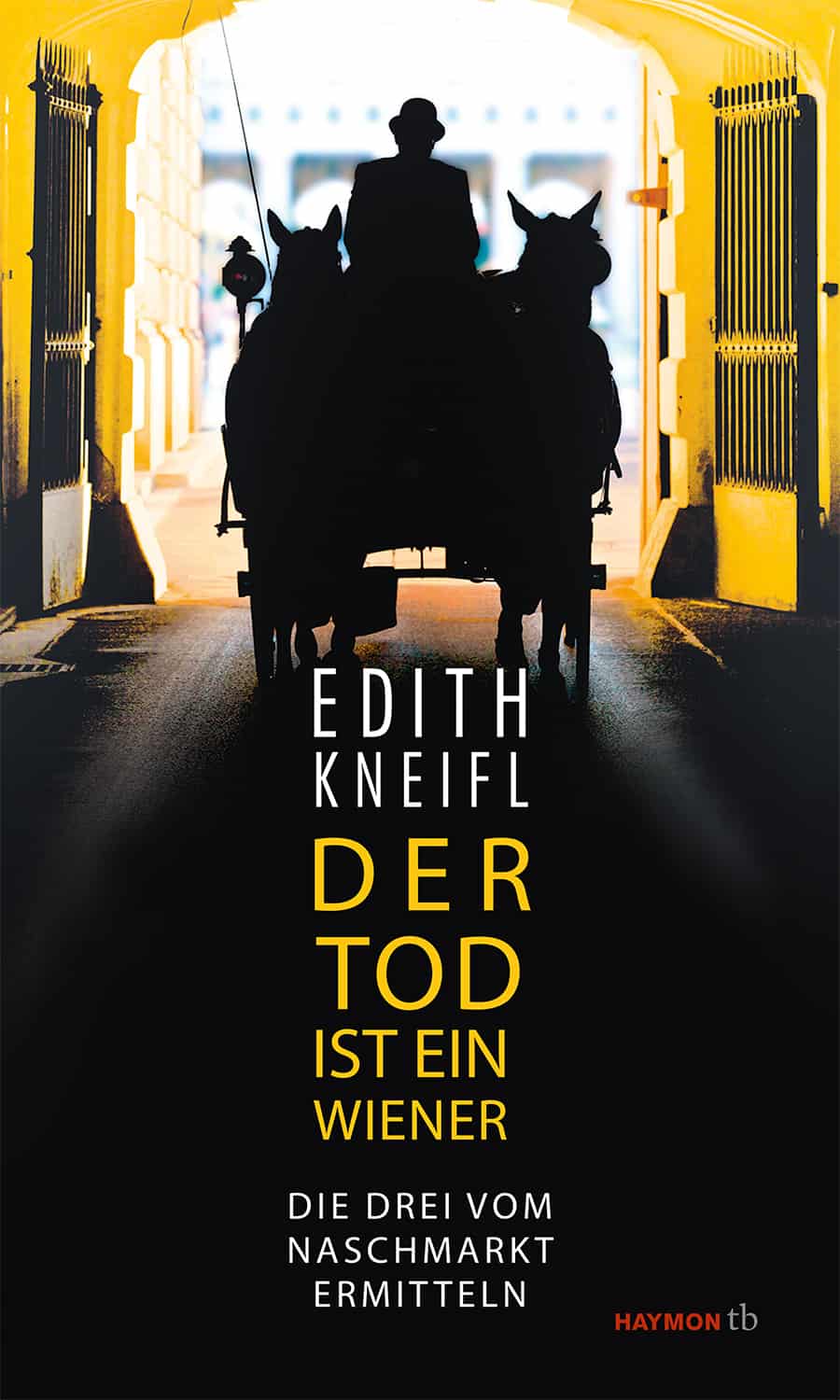

Brandaktuell und nervenzerreißend spannend: „Am Ende bist du still“.

Sabine kann sie nicht mehr ertragen: ihre Mutter, die sie ständig überwacht und die ihr, schon seit sie ein kleines Mädchen war, vorschreibt, was sie zu tun, zu fühlen, zu denken hat. Und die auch ihre erwachsene Tochter nicht loslassen will. Bis Sabine nur noch einen einzigen Ausweg sieht: Sie muss sich befreien. Ihre Mutter muss sterben.

Verstörend nachvollziehbar und nervenzerreißend spannend erzählt Dutzler eine Geschichte, die tragischer nicht sein könnte. Ein einzigartiges Feuerwerk aus verstörender Spannung und dem unstillbaren Wunsch nach Vergeltung! Lasst euch mitreißen!

Mehr Infos zum Buch gibt es hier.