Zwei zerfleischen #157: Desmond Doe

Hallo, Anna-Sophie!

Hallöchen Sophie-Anna! Wie geht’s dir, meine Liebe?

Ach, ich muss sagen, wirklich toll in letzter Zeit. Ich liebe den Herbst ja. Die Blätter fallen von den Bäumen, es wird kälter, bei mir in Attnang-Puchheim ist es gerade ganz neblig seit ein paar Tagen, und ich find das so toll! Das ist so richtig schaurig-schön, man fühlt sich direkt, als würde Ted Bundy gleich bei der Tür reinspazieren. Und wie geht’s dir?

Oh, das klingt wirklich super! Ich bin ja auch schon voll im Herbstmodus. Sich einfach mal richtig schön cosy aufs Sofa kuscheln mit den Hunden und meinem Mann und sich die neue Dahmer-Serie reinziehen. Also bei uns zu Hause, da zelebrieren wir den Spooktober auch schon total.

Also, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zwei zerfleischen, deinem internationalen True-Crime-Podcast. Hier präsentieren wir euch jede Woche einen internationalen, wahren Kriminalfall und tratschen ein bisschen miteinander. Perfekt zum Entspannen nach einem harten Tag im Büro, mit der Schwiegermutter oder anderen menschlichen Monstern!

Wow, Anna-Sophie, okay! Wobei ich deine kenne, und so schlimm wie Ed Gein oder Jürgen Bartsch der Kirmesmörder aus unserer letzten Folge ist sie dann doch nicht, oder?

Na ja, so schlimm wie die nicht. Aileen Wuornos höchstens. War nur ein Witz, Waltraud, liebe Grüße!

Haha, na dann, gut zu wissen. Ihr wisst ja, bei uns geht es auch mal etwas lockerer zu. Das ist aber nicht respektlos gemeint. Bei so schrecklichen Verbrechen brauchen wir das einfach zwischendurch.

Genau!

Diese Woche hast du einen Fall mitgebracht, auf den ich schon total gespannt bin. Davor lesen wir aber noch ein paar liebe Zuschriften vor, die uns erreicht haben.

Juhu, Fanpost!

(Feuerwerk- und Applaus-Soundeffekte)

Also, die liebe Kathi aus Klagenfurt hat geschrieben: „Hallo ihr Lieben! Ich bin von Anfang an ZZ-Fan und habe alle eure Folgen schon mehrmals gehört. Tagtäglich versüßt ihr mir mit eurer charmant-lustigen und doch professionellen Art den Weg zur Arbeit. Sophie-Annas Anekdoten aus ihrem verrückten Alltag und Anna-Sophies minutiöse Recherchen machen euch für mich zum besten True-Crime-Podcast der Welt. Macht weiter so, ihr zwei!“ Oooh, vielen Dank, Kathi! Wir freuen uns immer sehr über Feedback, denn ohne unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gäbe es uns schließlich gar nicht.

Genau, im Endeffekt seid ihr der Grund, dass wir unsere Jobs bei der Versicherung aufgeben und unserem Traum folgen konnten, nämlich Wein zu trinken und die Abgründe der menschlichen Seele zu erforschen. Und hey, falls ihr auch mal hier erwähnt werden wollt, schreibt doch an hilfeschrei@zweizerfleischen. at. Eine kleine Auswahl aus den Hunderten Nachrichten, die uns jede Woche erreichen, stellen wir dann im Podcast vor.

Ich habe eine ganz liebe Nachricht vom Stefan über Instagram bekommen: „Hallo Sophie-Anna, hallo Anna-Sophie! Meine Verlobte hat mir vor einer Woche euren Podcast empfohlen und seitdem bin ich süchtig! Keine Sekunde vergeht mehr für mich ohne eure angenehmen Stimmen im Ohr. Meine Verlobte ist mittlerweile schon etwas eifersüchtig, wie könnte sie auch nicht, bei solcher Konkurrenz. 😉 Das Pfingst-Special mit Florian Fabian von Guten Morg(d)en hat mir besonders gut gefallen, und auch die Halloween- Folge über paranormale Verbrechen. Sophie-Annas laszive Darstellung des Slender Man hat ganz neue Gefühle in mir entfacht. Für mich seid ihr die schönsten, klügsten, charmantesten und lustigsten Frauen der Welt und ich frage mich oft, was ihr eigentlich nicht könnt. Bleibt, wie ihr seid!“ Und dann schickt Stefan noch ein ganz liebes Foto von seinem Hund mit!

Zeig mal. Urlieb! … Oh, ich glaub, das ist sein Penis.

Mein Fehler. Vielen Dank, Stefan. – Wow, er hat dich lasziv genannt!

Na ja, da ist er nicht der Erste, muss ich sagen …

Das glaub ich dir gerne!

Ich les noch die Mail von Olga aus Oer-Erkenschwick vor. Also: „Na, ihr zwei Frauen fürs Grobe, alles gut bei euch? Ich nehme mir schon ewig vor, euch mal zu schreiben, um euch einfach mal ein Riesenlob für eure Arbeit auszusprechen. Auch ernsthafte Themen und das eine oder andere klare politische Statement so locker-flockig und unterhaltsam zu vermitteln, gelingt keinem Duo so gut wie euch. Jeden Sonntagabend warte ich sehnsüchtig auf Mitternacht, damit ich die neue Folge gleich zum Einschlafen hören kann. Mit euch starte ich einfach am besten in die Woche! Am liebsten hätte ich jeden Tag eine neue Folge.“

Tja, liebe Olga, da kann ich dir nur unser Patreon-Abo empfehlen. Ab zwei Euro bekommt ihr dort monatlich eine kleine Bonusfolge, ab fünf Euro zusätzlich noch ein Interview mit einem Experten oder einer Expertin und die restliche von uns vorgelesene Hörerpost, und ab zwanzig Euro zusätzlich noch den Hoodie aus unserer neuen Merch-Kollektion mit der Aufschrift „Mordsjunge“ oder „Killerbraut“. Den gibt’s in fünf verschiedenen coolen Pastelltönen, ich trag meinen lavendelfarbenen zum Beispiel total gern beim Pilates.

Mir hat es ja der in Mauve angetan. So wirke ich auf alle immer erst ganz normal und unauffällig, und wenn sie mir dann näherkommen und lesen, was oben steht …

Dann wissen sie, dass du eigentlich ein Psycho bist, haha! Aber das ist mir und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern eh schon lange klar.

Für zweihundert Euro überraschen wir euch ohne Vorwarnung mit einem realistisch wirkenden Mordanschlag, einem signierten Hoodie, und die exklusive ZZ-Trinkflasche gibt’s natürlich noch obendrauf.

Aber was schreibt Olga denn weiter?

Jetzt waren wir so begeistert von der neuen Merch-Kollektion, dass wir ganz darauf vergessen haben! Die Hoodies sind aber auch zuuuu kuschelig!

Also, Olga schreibt weiter: „Was euch aber zu den wahren Heldinnen der True-Crime-Podcast-Szene macht, ist euer kontinuierliches Engagement für Feminismus und gegen jede Art von Diskriminierung. Wie wichtig das ist, zeigen ja die vielen Femizide, über die ihr leider immer wieder sprechen müsst. Es braucht starke Frauen wie euch, die sich gegen jede Art von Gewalt aussprechen und ein klares Zeichen setzen! Ihr beiden seid meine großen Vorbilder – einfach nur super!“ Die Olga war so lieb und hat uns gleich noch eine zuckersüße Überraschung mitgeschickt: selbst gemachte Lebkuchen nach dem Rezept ihrer Uroma! Tausend Dank dafür, Olga, die sind einfach köstlich.

Oooh, wie lieb! So was lesen wir wirklich nur OL-zu GA-rne. Haha.

Achtung, der kommt tief!

Haha. Wir sind schon echt zwei verrückte Hühner. Aber jetzt ernsthaft, es ist so schön zu wissen, dass Menschen wie Olga hinter uns stehen. Wir bekommen ja leider auch viele nicht so nette Nachrichten. Aber es ist uns wichtig, zu unserer Meinung zu stehen.

Genau. Es ist 2022 und Frauen haben die gleichen Rechte verdient. Und eine Vergewaltigung ist nie okay, egal, was die Frau anhatte.

Absolut. Und Rassismus und Homophobie sind ebenfalls nie okay. Wenn du so wütend bist, dass du denkst, du musst wen umbringen, mach einfach hundert Hampelmänner. Das hilft mir immer. Oder iss ein großes Stück Schokolade.

Oder mal ein Schaumbad! Geh mit dem Hund spazieren! Jedenfalls ist das hier ein feministischer Podcast und das soll auch so bleiben. Jede Art von Diskriminierung hat hier nichts verloren und wir sprechen uns für eine bunte, vielfältige Gesellschaft aus. Mord oder Gewalt gehen halt wirklich gar nicht, und das muss man auch aussprechen und ein Zeichen damit setzen. Und, weil jetzt schon viele Nachrichten dazu gekommen sind, wie wir dazu stehen: Wir sprechen den Frauen im Iran unsere volle Solidarität aus! Wirklich toll, was die Mädels da leisten.

Absolut.

(Pause)

Puh, das war jetzt kurz nicht so lustig, aber darüber muss man auch reden. Politisches Engagement gehört für uns einfach dazu.

Genau, wir haben jetzt auch mal eine kurze Pipipause eingelegt, uns mit lecker Glühwein und Schokomandeln versorgt und jetzt, endlich, können wir loslegen. Was hast du mir denn heute mitgebracht?

Also, Anna-Sophie, nach den letzten paar Folgen, in denen es ja eher um nicht so blutige Verbrechen ging wie Betrug, oder auch die Folge mit der Bankraub-Barbie, hast du dir ja heute mal wieder so was richtig Deftiges gewünscht.

Yes, super!

Und das führt uns zu einer Geschichte voller Blut, Hass und Ungerechtigkeit, die Triggerwarnungen findet ihr in der Folgenbeschreibung. Die Geschichte, die ich euch heute erzählen will, beginnt im Jahr 1957 in New Orleans, Louisiana. Hier wird an einem warmen Sommermorgen Desmond Doe geboren. Von Anfang an ist klar, dass der kleine Desmond, dieses unschuldige, süße Baby, es nicht leicht haben wird. Denn Desmond ist Schwarz, und in den USA herrscht noch strenge Rassentrennung.

Oh nein. Typisch Amis, die sind ja echt verrückt, auch mit ihren Waffen und so.

Voll. Desmonds Familie genießt in dem heruntergekommenen Viertel, in dem das Häuschen der Does steht, ohnehin schon einen zweifelhaften Ruf, ist seine Mutter doch Sexarbeiterin und schon seit ihrer Jugend schwer heroinabhängig. Ja, also ich denke, die haben’s halt wirklich nicht leicht gehabt.

Ja, voll. Also, Sexarbeit ist Arbeit, das ist ganz wichtig, aber damals ist man ja wirklich nicht gut mit solchen Frauen umgegangen.

Genau. Also ich konnte in meinen Recherchen nichts Genaues dazu finden, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Dana, Desmonds Mutter, auf der Straße oft ganz, ganz schlimme Dinge zu hören bekommen hat. Also so was wie „Du Hure, verpiss dich von hier, du eklige Junkiesau!“ vielleicht.

Schrecklich, einfach schrecklich. Sucht ist eine Krankheit, das muss die Gesellschaft endlich verstehen. Die Leute können da ja nichts dafür, und ob du Drogen nimmst oder für Geld mit jemandem schläfst, ändert nichts an deinem Wert als Mensch! Aber klar, das war damals wohl für sie Alltag. Ich habe total viel Respekt vor solchen Frauen, aber für die Nachbarschaft war Dana halt nichts anderes als eine abgefuckte, wertlose Nutte. Damals war man halt noch nicht so aufgeklärt wie heute. Ich persönlich würde jemanden nie so nennen.

Das gehört sich einfach nicht. Respekt ist oberstes Gebot, auch wenn ich selbst so was nie könnte.

Für die Menschen damals war sie eben nur eine dumme, gschissene, nach Fisch stinkende Funzn, die ihre ausgeleierte Mietmöse fremden Männern zur Verfügung stellt. Schlimm war das damals.

Genau. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man sie als „ekelerregende Taschenfotze, die es gar nicht verdient hat, zu leben, und die man am besten stundenlang durchnehmen und dann leblos im Straßengraben liegen lassen sollte“ bezeichnet hat.

Ganz bestimmt. Wirklich schockierend, was die Leute zu ihr gesagt, also wahrscheinlich gesagt haben. Das geht halt echt gar nicht. Dagegen sprechen wir uns klar aus. Also das kam noch zusätzlich zu der rassistischen Gesellschaft dazu. Für die weiße Mehrheitsgesellschaft waren Schwarze Menschen sowieso nichts weiter als *****, *** *** ** ****** ************, ***** *** **** ** ****** ****** **********.

Ja, so war das damals leider. Ich versteh das nicht, wir sind doch alle nur Menschen!

Und einigen mag es jetzt vielleicht krass erscheinen, dass wir solche Worte aussprechen, aber das müssen wir eben tun, damit ihr begreift, wie rassistisch die Gesellschaft damals war.

Darum geht es schließlich in einem True-Crime-Podcast: die Fakten ungeschönt darzustellen. Solche, also verzeih jetzt den Ausdruck, Arschlöcher, die Desmond und seine Familie so behandelt haben.

Um Verzeihung brauchst du bei mir nicht zu bitten, wir sind ja beide erwachsen und du hast voll recht. Black Lives Matter. Die Nachbarn mögen die Does damals für Abschaum gehalten haben und für Gesindel, das man am besten direkt vom Antlitz dieser Erde tilgen sollte, aber wir teilen diese Ansicht definitiv nicht. Darüber reden wir übrigens auch nächste Woche beim Welser Podcast-Festival, den Ticket-Link findet ihr in den Shownotes. Für uns gilt: Mensch ist Mensch!

(Jingle, Stimme: Werbung)

Wenn man sich, so wie wir, regelmäßig mit dem ultimativen Bösen beschäftigt, kann das schon mal auch psychisch belastend werden. Depression kann jeden treffen, aber was die wenigsten wissen, ist, dass Depressionen unter anderem durch Nährstoffmängel begünstigt werden.

Und da kommt unser Partner Nutri3000 ins Spiel. Nutri3000 ist ein Nahrungsergänzungsmittel aus echtem Gemüse und mit dem Besten aus der Amalfi-Alge. Schon ein Esslöffel des köstlichen Pulvers pro Tag deckt all eure Bedürfnisse ab und ihr könnt jeden Tag mit dem Elan beginnen, den ihr braucht. Schon ab neunundvierzig Euro neunundneunzig pro Monat.

Und mit dem Code ZERFLEISCHEN schenkt Nutri3000 allen Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts minus fünf Prozent auf die erste Bestellung. Nutri3000: Elan für den Alltag!

Und wie geht es jetzt mit den Does weiter?

Nun, am 27. September 1963, da ist Desmond gerade mal neun Jahre alt, wird eine stark verstümmelte Frauenleiche nur fünfhundert Meter Luftlinie vom Haus der Does gefunden. Was jetzt kommt, ist sehr grafisch, aber ihr habt es verdient, die Details zu erfahren. Man muss sich ja vorstellen, das waren damals alles echte Menschen. Und wir sind es ihnen schuldig, ihre Geschichten nicht in Vergessenheit geraten zu lassen und unseren Hörerinnen und Hörern alles darüber zu erzählen. Also, die Leiche konnte schon bald als die fünfzehnjährige Laura Parsonski identifiziert werden. Laut ihren Eltern wollte Laura an diesem Abend mit einer Schulfreundin spazieren gehen, kam aber niemals zurück. Ihre Mutter beschrieb Laura der Polizei gegenüber als ein aufgewecktes, hilfsbereites und einfühlsames Mädchen, das später Kindergärtnerin werden wollte. „Wenn Laura einen Raum betrat, dann war es, als würde die Sonne aufgehen. Alle Köpfe drehten sich nach ihr um. Ich werde mir nie verzeihen, dass ich sie an diesem Abend nicht gebeten habe, zu bleiben.“

Die Mutter muss das ja komplett zerstört haben. Entsetzlich.

Ja, gerade bei so einem lieben, jungen Mädchen. Laura wurde übrigens auch als außergewöhnlich hübsch beschrieben, mit langen, blonden Locken und strahlend blauen Augen.

Also versteht uns nicht falsch, ein Todesfall ist natürlich immer tragisch, aber wenn sie wenigstens schiach gewesen wäre oder eine extrem nervige Stimme gehabt hätte …

Oder dumm gewesen wäre! Es hat ja auch einen Grund, dass die Kronenzeitung bei solchen Fällen immer ein Foto der Betroffenen abdruckt und betont, einen dann doch mehr, als wenn ein fettes Mädchen mit Skoliose das Opfer ist.

Und das ist auch völlig okay, so sind wir Menschen nun mal.

So, und jetzt wird’s grauslich: Lauras Leichnam fehlten beide Augen sowie die Klitoris. Der gesamte Körper war von Verbrennungen fünften Grades überzogen, doch das Verstörendste: Vom Scheitel bis zum Schritt war Laura, dieses beliebte, nette, blonde Mädchen, mit einem einzelnen Schnitt sauber aufgeschnitten und ihr ganzer Körper auf links gedreht worden. Auch Kokain fand man in ihrem Körper.

Oh Gott.

Mhm.

Aber na ja, man kennt es: erstes Date, erst mal gemeinsam koksen und dann die andere Person auf links drehen! (lacht)

Haha, also mit Drogen und so komischem Zeug habe ich ja nichts am Hut, ich backe lieber mal einen Kuchen. Wirklich ein sehr skurriler Fall. Perfekt für nasskalte Herbsttage am Sofa!

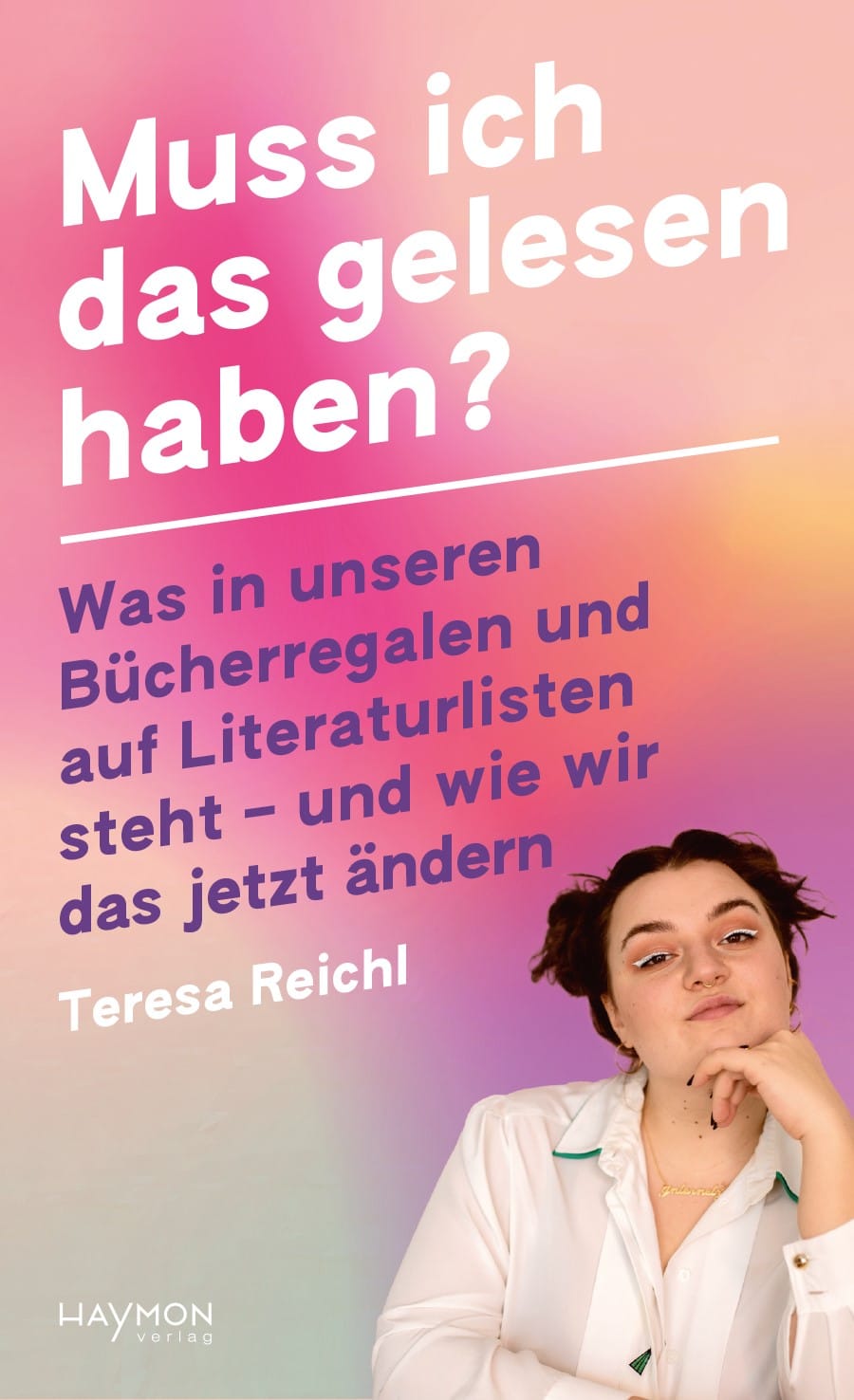

Übrigens könnt ihr von diesem und zwölf anderen Fällen in unserem neu erschienenen Buch Hinterfotzig weggemeuchelt lesen. Die schamlosesten Schändungen der Antike, die furchtbarsten Foltermethoden der Achtziger und die turbulentesten Totschläge von heute! Wir haben zwar beide schon alle Hände voll zu tun mit Podcast, Tournee, Interviews und Auftritten in ganz Europa, aber wir wollen euch einfach noch mehr zum schaurig-schönen Gruseln anbieten. Das Buch erscheint in zwei Wochen, bestellt es am besten jetzt schon mal vor! Das perfekte Weihnachtsgeschenk für Familie, Freunde und alle anderen.

Wirklich entsetzlich, was Laura da zugestoßen ist, und ich bin schon gespannt, wann und wie jetzt der arme Desmond mit ins Spiel kommt. Aber ich tröste mich damit, dass die beiden bestimmt stolz wären, wenn sie diese spannende Folge hören könnten. Euer Schicksal war nicht umsonst!

Die Polizei jedenfalls begann sofort mit den Ermittlungen und befragte Zeuginnen und Zeugen in der ganzen Nachbarschaft. Dabei stellte sich schnell heraus, dass …

Aus dem Erzählband „ungeheuer“ von Lena Johanna Hödl