„Wir sollten an einer Gesellschaft arbeiten, die aus der Schwäche anderer nicht das Recht ableitet, diese auszunutzen” – ein Interview mit Gudrun Lerchbaum

Ein nur scheinbar aufgeklärter Mord, eine Frau ohne Erinnerung, ein Dorf, das sich Varianten der Wahrheit zuraunt, und die Frage: Kann ein Opfer zugleich Täterin sein? Gudrun Lerchbaums Roman „Niemand hat es kommen sehen“ erzählt nur auf den ersten Blick die Geschichte eines ungelösten Verbrechens. Denn das Schicksal der Hauptfigur Maria nimmt uns mit auf eine rasante Reise entlang der Schicksale jener Frauen, die ungesehen bleiben: Da ist die pflegende Angehörige schwerkranker Eltern, da ist die Kellnerin in Schwarzarbeit, die ausgebeutet und erpresst wird, da ist die Ehefrau, die sich vor ihrem prügelnden Mann ins Frauenhaus rettet, und die 24-Stunden-Pflegekraft, von der viel mehr als nur Pflege erwartet wird. Wie durchlässig unsere sozialen Netze im Ernstfall sein können, wie unbeständig und flüchtig auch nur das zufällige Privileg sein kann, als Person, als gleichberechtigtes Gegenüber wahrgenommen zu werden, das lässt sich bei der Lektüre der Romane Gudrun Lerchbaums erahnen.

Wir haben mit ihr über Solidarität, Hoffnung und die Bedingungen gesprochen, aus der Kriminalität entsteht:

»Sei Teig, sei Wachs, sei Wasser!«

Weiterlächeln, schweigen, undurchdringbar bleiben – Maria – die Protagonistin deines Romans „Niemand hat es kommen sehen“ bleibt beharrlich stumm und lässt dadurch das Gerede um sie immer maßloser werden. Das Rätsel um sie, ihre Vergangenheit, ihre vermuteten Taten übt eine unwiderstehliche Faszination auf ihre Umgebung aus. Welche Kraft liegt für dich in dieser ambivalenten Figur, die sich (nur scheinbar) passiv durch ihr Leben manövriert?

Ja, man könnte meinen, das Schweigen wäre Marias Strategie, um ein geheimnisvolles Image aufzubauen, und so wird es von jenen, die ihr nicht wohlgesonnen sind, wohl auch aufgefasst. Für sie selbst hat ihr Schweigen aber eher die Funktion einer Rüstung. Es ist der einzige Schutzschild, der sich für sie bewährt hat. Von Kindheit an hat man sich über ihre oft vergeblichen Versuche lustig gemacht, die richtigen Worte zu finden. Diese Suche nach den richtigen Worten beschäftigt sie. Daher auch ihre Begeisterung für Leitsprüche.

Maria fehlt die Erfahrung, dass andere ihr und ihren Worten Bedeutung zumessen. Sie ist nicht die Hellste, nichts Besonderes. Das hat sie zu oft gehört, um noch unbefangen auszuplaudern, was ihr in den Sinn kommt. Wenn sie also nichts zu sagen hat, was in ihren Augen einen Unterschied macht, dann schweigt sie. Wenn sie keine Chance sieht, sich durchzusetzen – schweigt sie. Das erspart ihr, sich für ihre vermeintliche Dummheit verteidigen zu müssen. Nur mit Menschen wie Rafi oder Max oder auch dem Journalisten Lando, von denen sie sich gesehen fühlt, blitzen ihr Witz und ihre Tiefe auch in ihren Worten auf.

Marias Kraft, wenn man es so nennen möchte, liegt also zunächst darin, dass sie viel aushalten kann, eine traditionell bei Frauen und Untertanen erwünschte Tugend, die auf dem Weg zu einem selbstbestimmten, gelungenen Leben nicht allzu erfolgversprechend ist. Aber genau deshalb habe ich Maria ausgesucht: Weil sie eben nicht stark, weil sie keine Heldin ist. Es sind nun einmal nicht alle stark. Die wenigsten sind es. Wir sollten an einer Gesellschaft arbeiten, die aus der Schwäche anderer nicht das Recht ableitet, diese auszunutzen. Und zwar bevor sich ihnen Gewalt als einziger Ausweg aus einer verzweifelten Situation aufdrängt.

Gudrun Lerchbaum, aufgewachsen in Wien, Paris und Düsseldorf, war schon Plakatkleberin, Philosophiestudentin und Weihnachtskartendesignerin. Seit Abschluss ihres Architekturstudiums an der TU Wien arbeitet sie als Architektin und freischaffende Künstlerin. Nach zahlreichen Texten und Kurzgeschichten erschien 2015 ihr erster Roman „Die Venezianerin und der Baumeister“. 2016 und 2018 folgten „Lügenland“ und „Wo Rauch ist“. Ihre Sprache fesselt, rüttelt wach, zeichnet und verwischt Konturen von Protagonist*innen, die uns auch nach dem Lesen noch lange begleiten. Für ihr Werk erhielt Lerchbaum diverse Auszeichnungen und Stipendien, u.a. der Stadt Wien. In „Das giftige Glück“ (Haymon 2022) versetzt Gudrun Lerchbaum eine Stadt in Ekstase und fragt, was zu einem selbstbestimmten Leben gehört. Mit ihrem aktuellen Buch „Niemand hat es kommen sehen“ (Haymon 2025) schließt Gudrun Lerchbaum an ihren Kriminalroman „Zwischen euch verschwinden“ (Haymon 2023) an, in dem sie den Spuren einer Frau folgt, die ihre Identitäten wechselt und an der Grenze zur Unsichtbarkeit lebt.

Anders als in vielen klassischen Whodunnits, ist anstatt der eigentlichen Verbrechen vielmehr Marias irritierende Verweigerung treibende Kraft der Handlung und offenbart uns viel über gesellschaftliche und mediale Dynamiken. Wolltest du das von Beginn an zeigen, oder hast du dir beim Schreibprozess selbst ein bisschen Marias Maxime zu Herzen genommen: Teig, Wachs, Wasser zu sein?

Nicht in Bezug auf die Grundidee. Von Beginn an hat mich bei diesem Buch der Wunsch getrieben, Maria in der Außensicht noch einmal neu erstehen zu lassen, da sich Zwischen euch verschwinden ja ausschließlich auf ihre eigene, nicht ganz zuverlässige Perspektive konzentriert. Kurz hatte ich sogar einen klassischen Krimi aus Ermittlersicht im Sinn, doch dieser Ansatz war zu dünn, um das umfassende Panorama der sozialen Ursachen und Auswirkungen erstehen zu lassen, das ich im Sinn hatte.

Beim Schreiben selbst zeigt sich in meiner Arbeitsweise wohl immer schon eine gewisse Verwandtschaft zu Marias Maxime. Ein gerichtetes Treiben auf dem Fluss der Gedanken, Gefühle und Handlungen meiner Charaktere – so könnte man es schon beschreiben.

Mit Maria hast du eine Figur geschaffen, die aufzeigt, wie eine einzige Lebensentscheidung ein Leben aus den Fugen geraten lässt und wie schnell man sich in einer Abwärtsspirale der Abhängigkeiten wiederfindet. Aber es gibt bei aller Aussichtslosigkeit auch Hoffnungsschimmer, oder?

Ja, Hoffnung muss es geben, sonst wäre alles sinnlos.

Zwar konstruiere ich mir vor oder während der Arbeit keinen theoretischen Überbau für meine Figuren, aber aus heutiger Perspektive würde ich sagen, dass Marias Probleme die Wurzel alle in ihrer Scheu haben, sich mit anderen auszutauschen, weil sie deren abschätziges Urteil fürchtet. Sich Hilfe in Krisen zu suchen, bleibt ihr damit verwehrt. Doch sie hat Glück. Immer wieder trifft sie nicht nur auf soziale Kälte, Ausbeutung oder Sensationslust, sondern auch auf Menschen, die sich mit ihr solidarisieren und von sich aus helfen. Die einen, weil sie an sie glauben, sie lieben oder schätzen oder einfach Mitgefühl haben. Andere, weil sie sich als Frau oder auch auf einer abstrakteren Ebene mit Maria und ihren Problemen identifizieren. Bei aller Kritik an (sozialen) Medien wird hier auch das Potential sichtbar, das ihnen innewohnt. Der solidarische Teil der Öffentlichkeit übernimmt quasi für Maria die Kommunikation, gleicht ihr Defizit aus und verleiht so ihren vermeintlich persönlichen Problemen gesellschaftliche Bedeutung. So wird sie doch noch zur Heldin. 🙂

In deinen Romanen rückt das auslösende Verbrechen, das große Skandalon, in den Hintergrund. Die Aufklärung bietet nicht unbedingt die erwünschte Erlösung, was bleibt, ist allerdings ein ungeschönter panoramischer Blick auf Lebensrealitäten, die im Diskurs oft verdrängt, zugeschüttet, zum Verstummen gebracht werden. Ist es der angstlust-volle Blick auf die isolierte Tat und ihre Urheber*innen, der uns oft den (politischen) Blick auf die gesellschaftliche Bedingtheit von Verbrechen, Sucht, Armut versperrt?

Genau. Im lustvollen Schwelgen in den abscheulichen Grausamkeiten psychisch kranker Serienkiller beispielsweise kann man zwar möglicherweise eigene Aggressionen abbauen und sich von alltäglichem Ärger ablenken, aber man grenzt sich naturgemäß zu Recht von den Taten selber ab und sie haben auch keinen gesellschaftlichen Kontext. Ein Glück, dass uns so etwas aller Wahrscheinlichkeit nach nie treffen wird. Alles ist gut, wenn der Bösewicht im Kerker sitzt. Wir müssen nichts weiter unternehmen, alles bleibt, wie es ist, im Guten wie im Schlechten.

Demgegenüber interessiert mich sowohl beim Lesen als auch beim Schreiben ein Ansatz, der den Blick, immer ausgehend vom persönlichen Schicksal, von unten auf die gesellschaftlichen Strukturen richtet. Allerdings mag ich keine Chronistin des Elends sein, sondern ermutige meine Charaktere sozusagen zum Widerstand und spinne weiter, was sein könnte.

Ausgeliefertsein im Frauenhaus, in der häuslichen Pflege oder als unsichtbare Hilfskraft in der Gastronomie: Marias Geschichte bringt uns an unzugängliche Orte und führt uns ausbeuterische Strukturen in unserer Mitte vor Augen. Wie recherchiert man diese Dinge, die in unserer unmittelbaren Nachbarschaft passieren und doch so verborgen liegen?

Liegen sie wirklich im Verborgenen oder vermeiden wir nur den Blick darauf, um unser Gewissen nicht zu belasten? Natürlich gibt es Anteile klassischer Recherche bei meiner Arbeit. So habe ich beispielsweise ausführliche Telefonate mit der Leiterin des Frauenhauses Innsbruck geführt, in dem Maria untergekommen ist, oder mich mit einer Organisation für 24-Stunden-Pflegerinnen ausgetauscht. Dabei erfahre ich nicht nur etwas über Tatsachen und Routinen, sondern entwickle auch ein Gespür für die Haltung des Gegenübers. Was nervt, frustriert, beglückt, macht stolz? Das gleiche ich dann ab mit den Erfahrungen von Bekannten in verwandten Berufen und verwebe alles zu einer Figur.

Meine wichtigste Quelle aber ist das Hinsehen. Hinsehen, wenn im Urlaub die Frauen im Hijab das Bett machen oder die Küchenabfälle raustragen. Fragen, woher sie kommen. Zuhören, wenn ein Hotelier woanders über die faulen Angehörigen derselben Nation schimpft. Auch mal den Personaleingang nehmen. Lauschen, was bei der hastigen Zigarette zwischendurch geredet wird. Wahrnehmen, wie sich das Leben für 24-Stunden-Pflegerinnen im privaten Umfeld gestaltet. Könnte ich diese Arbeit tun? Wo sind meine Grenzen, wenn ich in einer echten Notlage stecke? Dabei schadet es nicht, sich selbst schon in Notlagen befunden, als Kellnerin schwarz gearbeitet, am Fließband gestanden oder mit letzter Kraft Sorgearbeit geleistet zu haben. Und nicht zu verdrängen, welchen Platz ich als Nutznießerin solcher Dienstleistungen in diesem Gefüge einnehme. Ein Platz der nicht verdient oder unverdient ist, sondern ein mehr oder weniger zufälliges Privileg, das ich, wie alle anderen, jederzeit durch äußere Umstände verlieren kann.

Hinsehen, erzählen, riskieren – das ist übrigens auch das Motto der feministischen Autorinnenvereinigung HERland, der ich angehöre.

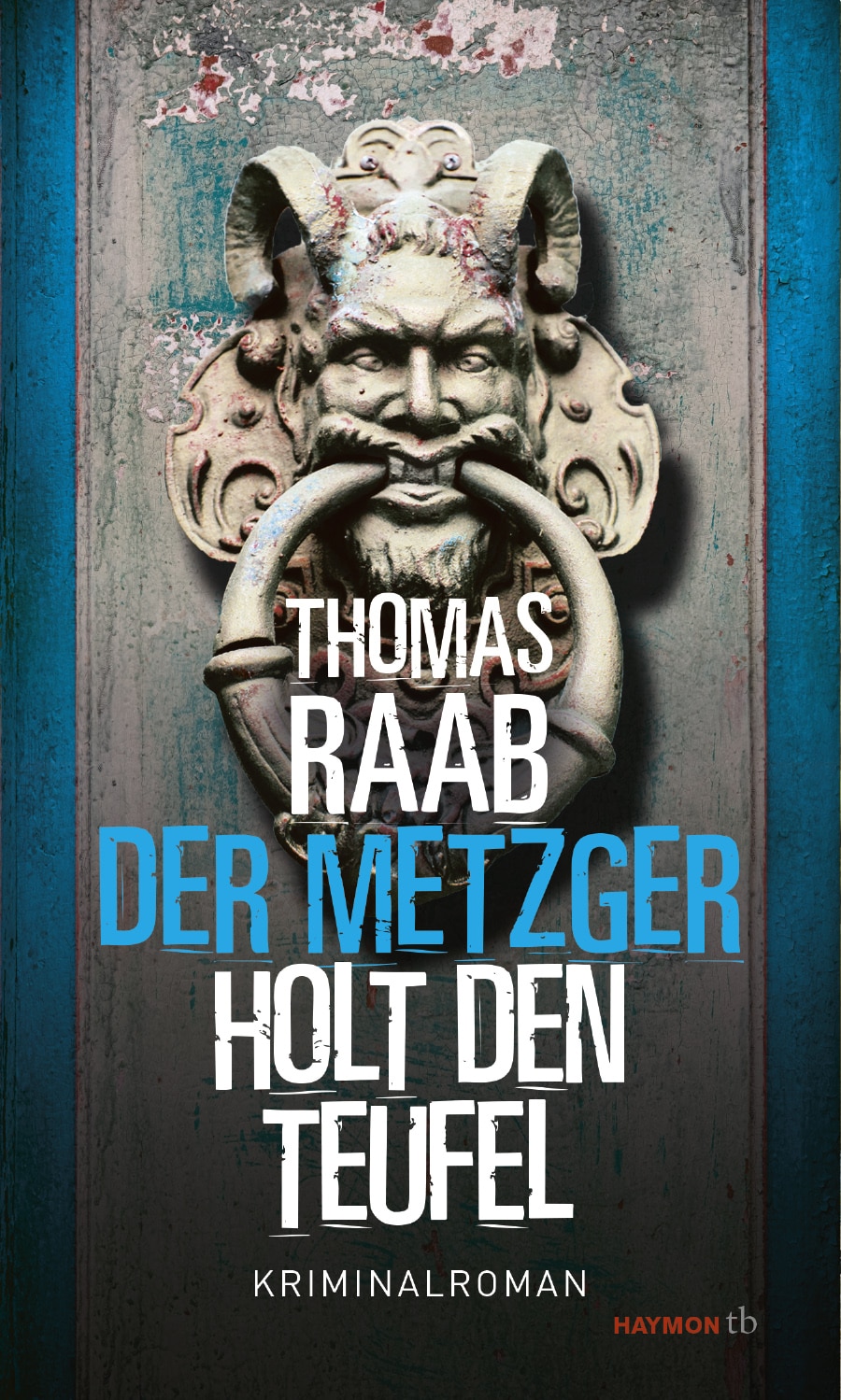

Wie schnell aus einer unscheinbaren Frau die „Waldviertler Elektra“ werden kann und ob sie es aus dem verhängnisvollen Strudel der Schuldzuweisungen, der Abhängigkeiten und des Ausgeliefertseins schafft, könnt ihr in Gudrun Lerchbaums neuem Roman lesen, der ab sofort überall erhältlich ist:

„Niemand hat es kommen sehen“:  Marias Geschichte lässt uns schaudern, aber auch hoffen: auf Gerechtigkeit, Solidarität und Freundschaft.

Marias Geschichte lässt uns schaudern, aber auch hoffen: auf Gerechtigkeit, Solidarität und Freundschaft.

Nach über einem Jahr kehrt die verschwundene Frau in ihr Heimatdorf zurück und kann sich nicht daran erinnern, wo sie war. Oder an das, was sie getan hat. Auch als Melanie Ramsauer und Theo Nebel vom Landeskriminalamt vor Marias Tür stehen, bleibt sie stumm.

Was würde eine wie Maria tun, wenn es nötig ist? Und, viel wichtiger: Was hat sie getan? Als immer mehr Verbindungen zu einem nur scheinbar aufgeklärtem Mordfall auftauchen, wird die Frage laut: Ist Maria Opfer? Täterin? Oder beides?