Wenn die Realität der Fiktion in nichts nachsteht. True Crime von Mark Benecke und Romy Hausmann

Mark Benecke und Romy Hausmann denken sich nicht nur ihre eigenen Kriminalgeschichten aus, sondern bereiten in ihren Büchern auch tatsächliche Mordfälle auf. Sie nehmen uns mit zu forensischen Untersuchungen, lassen uns an den Ermittlungen teilhaben, bringen die Hintergründe ans Licht und geben Einblicke ins Denken von Täter*innen und die Empfindungen von Opfern und Hinterbliebenen.

Massenphänomen mit Tradition

Wenn wir ehrlich miteinander sind, dann ist sie schon etwas makaber, unsere Lust an Kriminalfällen abseits der Fiktion. War es in unseren Breiten lange ein Nischeninteresse für eingeschworene Kenner*innen – Medical Detectives um 02:00 auf Vox –, für das man zuweilen verstörte Blicke erntete, hat True Crime in den letzten Jahren einen absoluten Boom erlebt. Podcasts schossen wie Pilze aus dem Moos. Zahlreiche TV-Produktionen über die unglaublichsten Morde und abscheulichsten Serientäter*innen wurden aus dem Boden gestampft.

Das Interesse für wahre Kriminalfälle war allerdings immer schon da.

Im 19. Jahrhundert etwa hielt die Boulevardpresse ein Millionenpublikum in Atem, das gespannt die Gräueltaten von Jack the Ripper mitverfolgte. Doch was macht sie nun aus, unsere Faszination für die schonungslose Realität, die oft grausamer ist als die Fiktion selbst?

Nervenkitzel oder Verteidigungsstrategie?

Ist es etwa das Adrenalin, das unser Hirn überschwemmt und uns süchtig macht, daheim unter der sicheren Decke? Ist es die Neugier, einen Blick in den Kopf von Gewalttäter*innen zu wagen, in menschliche Abgründe zu blicken, immer in der Hoffnung, dass niemand zurückblickt? Ist es eine fast schon spielerische Freude am Rätsel oder gar der Wunsch nach Gerechtigkeit, der uns über ungelöste Kriminalfälle brüten lässt? Oder geht es um einen Lerneffekt, um Wissen, das hilft, nicht selbst zum Opfer zu werden?

Die Grenzen zum Voyeurismus sind fließend und schnell vergessen wir, dass es sich nicht nur um echte Fälle, sondern auch um echte Personen handelt, die diesen spektakulären Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sind. Individuen mit Gefühlen, mit einer Vergangenheit und einer Zukunft, die ihnen gewaltsam geraubt wurde. Um sich mit True Crime jenseits von Sensationsgier und Effekthascherei zu befassen, braucht es vor allem eines: Empathie; die Bereitschaft, sich nicht nur in die Opfer sondern auch in deren Angehörige hineinzuversetzen, die nicht nur mit dem Verlust, sondern auch damit leben müssen, dass ihre ganz persönliche Tragödie öffentlich diskutiert und in gewisser Weise auch vermarktet wird.

Romy Hausmann, fotografiert von Christian Faustus.

Romy Hausmann: viel mehr als Fakten

Eine Autorin, die Unterhaltung und Feingefühl souverän verbindet, ist Romy Hausmann. Die Spiegel-Bestseller-Autorin ist nicht nur für ihre Thriller bekannt, sondern zeigt in ihrem Buch „True Crime. Der Abgrund in dir“ (2022, dtv), dass das echte Leben mit jedem Thriller mithalten kann.

Einfühlsam sammelt sie nicht nur Fallbeispiele, sondern verdichtet die Erkenntnisse, die sie im Gespräch mit Opfern, Hinterbliebenen und Expert*innen gewonnen hat in Tagebucherzählungen, die abseits von reinen Fakten auch die Gefühle der Betroffenen in den Blick nehmen und auch danach fragen, wie diese mit dem Unfassbaren abschließen können.

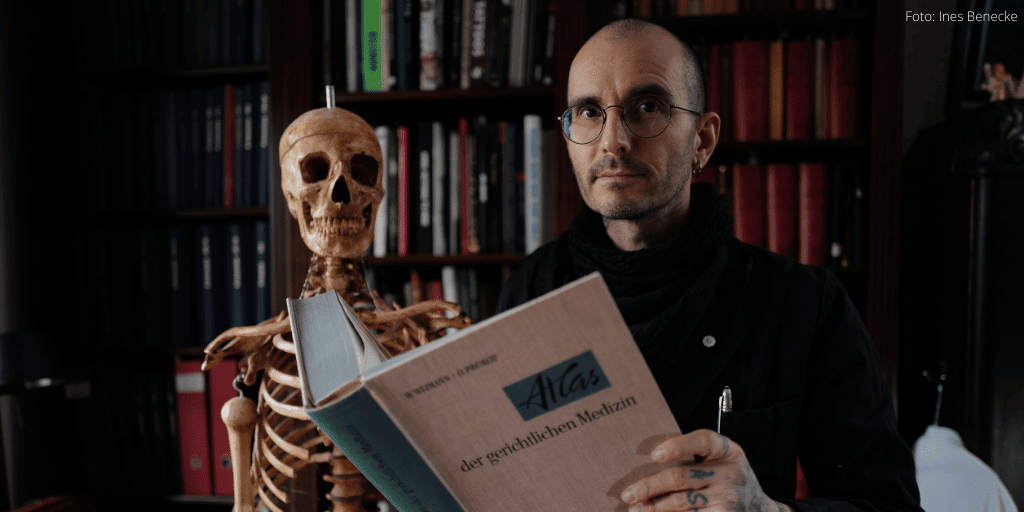

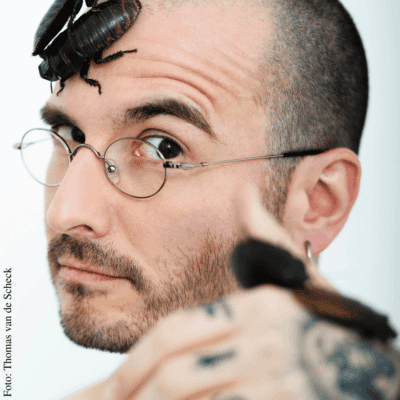

Mark Benecke fotografiert von Thomas van de Scheck.

Mark Benecke: von Insekten und Kannibalen

Tiefe Einblicke in die Welt der Kriminalbiologie und forensischen Entomologie – also die Wissenschaft von Krabbeltierchen und wie man sie für Ermittlungen nutzen kann – gibt Dr. Mark Benecke, Tausendsassa und einer der prominentesten Sterne am heimischen True Crime-Himmel. Obwohl Stern vielleicht der falsche Begriff ist, denn Mark Benecke findet man eher auf der dunklen Seite des Mondes, gilt seine Leidenschaft nicht nur der Forensik, sondern auch düsterer Musik, Vampiren, Tattoos und der Gothic-Szene. In seiner Rolle als True Crime Experte, sei es in TV-Serien oder seinen eigenen Büchern, zeigt der Kriminalbiologe immer wieder, dass es sich lohnt, auf das vermeintlich Unscheinbare zu achten und das scheinbar Unmögliche in Betracht zu ziehen. Mark Beneckes Expertise und besondere Perspektive fließt auch in seine Kriminalromane ein. Zuletzt erschienen ist „Kannibal. Jagdrausch“, in dem bei den Ermittler*innen der grausige Verdacht aufkommt, dass sie es vielleicht mit einem Fall von Kannibalismus zu tun haben.