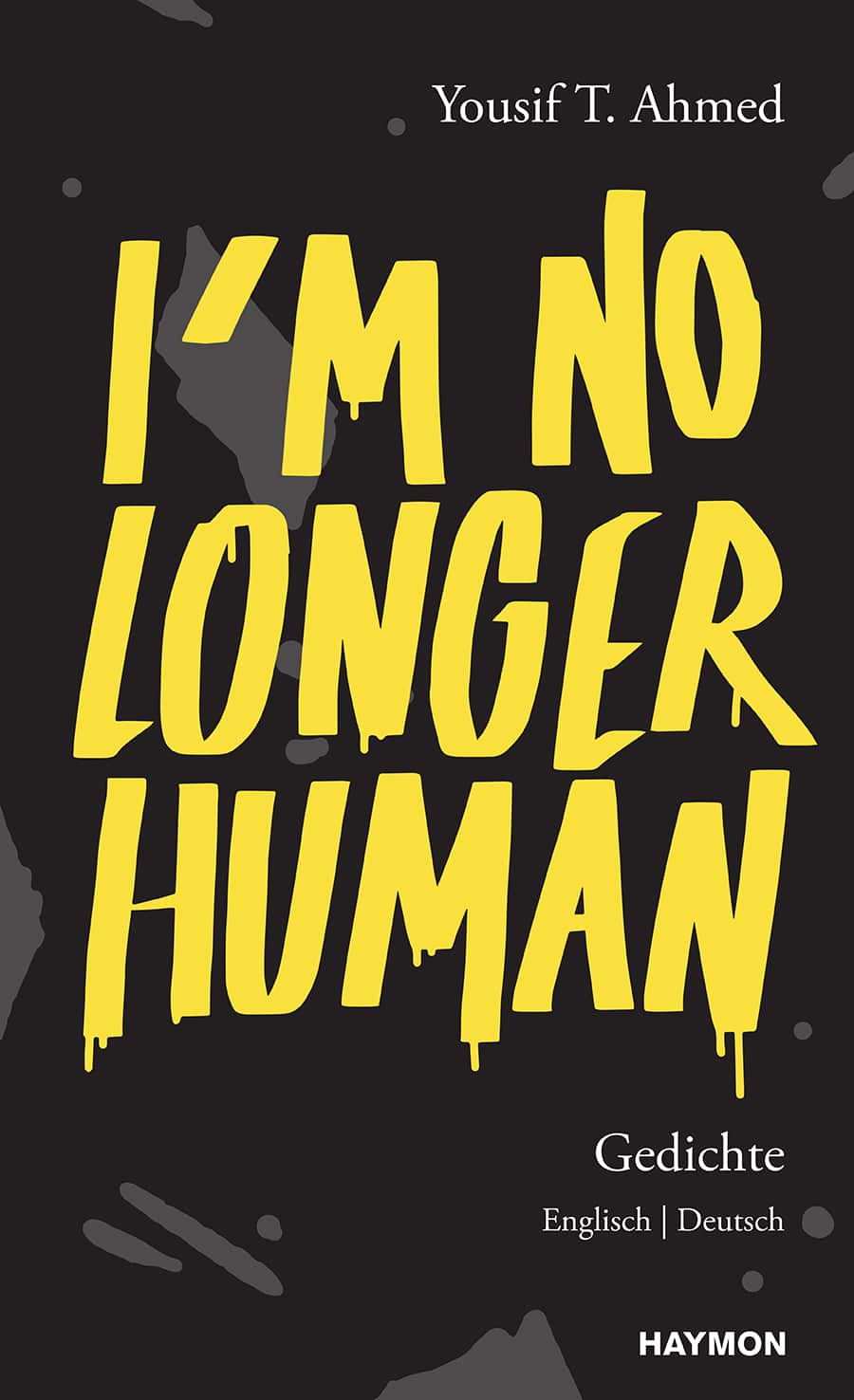

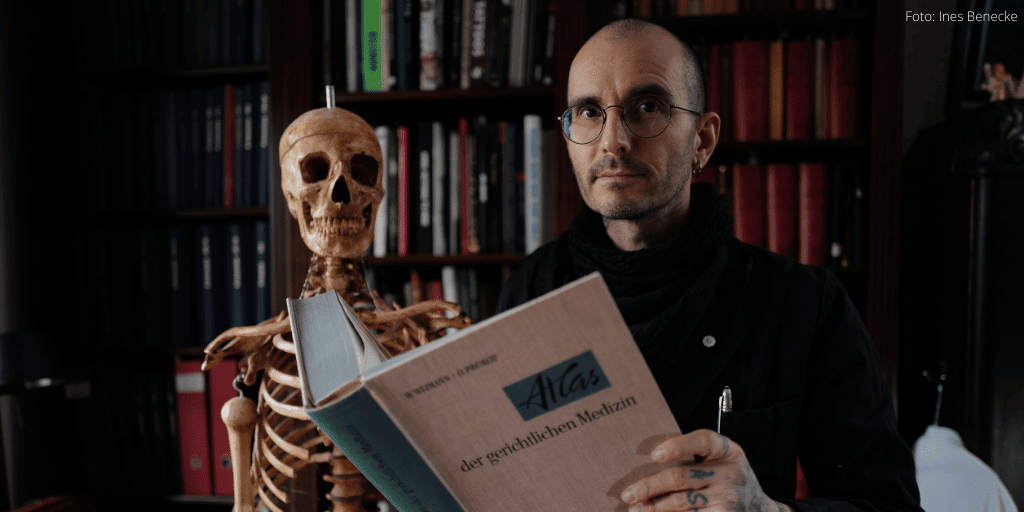

Kriminalbiologe Mark Benecke im Interview zum Spurenlesen, zu genialen Ermittler:innen und Zombies

Diesen Mann hätten viele Ermittler:innen in Krimis gerne an ihrer Seite: Mark Benecke. Klingelt da was? Ja genau, das ist der Kriminalbiologe, der mit seinen forensischen Forschungen international Furore macht. Vielen ist er durch seine Zusammenarbeit mit diversen Tierchen bekannt. Nicht umsonst nennt man ihn auch „Herr der Maden“. Die finden manche possierlich, die anderen eher … nun ja, krabbelig-gruselig. Andere wiederum finden am gruseligsten, dass Mark Benecke auch mal Adolf Hitlers Schädel auf dem Tisch hatte. Interessant und faszinierend ist seine Arbeit allemal. Doch Marks Expertenwissen reicht weit über den Seziertisch hinaus: Er ist auch Donaldist, Mitglied der Deutschen Sherlock-Holmes-Gesellschaft und der Transylvanian Society of Dracula. Nina Gruber hat sich mit ihm über Sherlock Holmes, das verkorkste menschliche Verhältnis zum Tod, über Zombies und Bücherskorpione unterhalten.

Mark, Sherlock Holmes und du, ihr seid praktisch Berufskollegen. Du bist Mitglied in der Deutschen Sherlock-Holmes-Gesellschaft. Was an seiner Herangehensweise gefällt dir besonders gut?

Alle kriminalistischen Regeln, die ich anwende, finden sich bei Sherlock Holmes. Das fand ich, als ich es bemerkte, zunächst seltsam und irgendwie gruselig, jetzt aber saucool. Während in Krimis oft das Einschluss-Verfahren verwendet wird, ist es bei Holmes oft andersrum, er schließt also aus, was nicht sein kann. Das ist wichtig, da es so rum genauso beweiskräftig ist: Erst wenn man alles ausgeschlossen hat, was nicht sein kann, muss das, was übrigbleibt, stimmen — und jetzt kommt’s: egal, wie unwahrscheinlich es ist.

In Krimiserien siehst du meistens nur Einschlüsse. Detektiv:innen oder Polizistin:innen laufen rum und kommen nach und nach durch Spuren, die sie finden, oder durch Zeug:innenaussagen der Sache näher. So funktionieren Krimis. Aber das Ausschlussverfahren bedeutet, dass man erst mal ausschließen muss, was nicht sein kann. Und zwar nicht durch Denken, sondern durch echtes Untersuchen.

Wenn zum Beispiel hier in der Wohnung eine Leiche gefunden wird, kann ich fragen, von wem die Erbsubstanz unter den Fingernägeln der Leiche ist, aber ich könnte auch genauso gut fragen: Wer kann es nicht gewesen sein? Es ist egal, wie naheliegend, lebensnah, vernünftig, logisch, planbar oder sonst etwas die Lösung ist. Deswegen sind die Sherlock-Holmes-Geschichten wirklich gut. Es gibt ja moderne Krimiautor:innen und dicke Anmerkungs-Bücher dazu, die kritisieren die Brüche in den Geschichten. Das finde ich aber nicht so schlimm. Ich glaube eher, dass die modernen Krimiautor:innen nicht raffen, welche Regeln dahinterstecken, denn Sherlock Holmes ist ja Chemiker.

Das bringt mich auf die Frage, ob sich manchmal Krimi- oder Drehbuchautor:innen bei dir melden, um sich Rat zu holen zur Plausibilität der Abläufe in ihren Büchern und Filmen?

Ja, sehr oft. Das ist aber meist ein einseitiges Vergnügen, weil ich erstens wirklich immer gratis arbeiten soll und zweitens letztlich immer die gute Geschichte entscheidet: Liebe, Hass, Rache, solche Sachen, die mich nicht interessieren. Die kriminalbiologischen Spuren sind nur die Kirsche auf der Sahne auf dem Eis auf den bunten Streuseln, also eigentlich verzichtbar. Mit manchen Autor:innen mache ich daher einfach Quatsch, der zu deren Handlungsgerüst passt. Fürs Fernsehen habe ich beispielsweise mal einen Käfer, dessen Gift nach einer bestimmten Zeit einen Herzinfarkt auslöst, erfunden: Das sah das Drehbuch ohnehin vor. Den lateinischen Namen habe ich dann ganz korrekt erfunden. Fanden alle gut, nachdem sie eingesehen haben, dass sie sich eh kein bisschen für die Tatsachen interessieren, sondern für eine gute Geschichte.

Dein Team besteht nicht nur aus Menschen, auch andere Tiere helfen mit bei eurer Arbeit. Welches Tier sollten sich Ermittler:innen in Kriminalromanen an ihre Seite wünschen?

Hängt von der Figur ab. Kauzigen Menschen würde ich vielleicht einen Papagei empfehlen, mit dem sie „sprechen“ können, Vielreisenden eher was Kleineres und Transportables, etwa Fauchschaben. Artgerecht ist aber beides nicht, daher

Dipl.-Biol. Dr. rer. medic., M.Sc., Ph.D. Mark Benecke ist seit über 20 Jahren als Kriminalbiologe im Einsatz und Deutschlands einziger öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für biologische Spuren. Darüber hinaus publiziert Mark Benecke wissenschaftliche Artikel, Sachbücher und Experimentierkästen, ist Landesvorsitzender von DIE PARTEI in Nordrheinwestfalen, Mitglied des Vereins Pro Tattoo und hat verschiedene musikalische Projekte am Laufen. – Foto: Thomas van de Scheck

Viele von uns haben Angst, dass mit dem Tod alles zu Ende ist: nie mehr Popcorn essen, nie mehr dies, nie mehr das. Dabei wird’s körperlich nach dem „Ende“ ja erst so richtig interessant: Da finden körperliche Veränderungen in einem beachtlichen Tempo statt. Da verändern sich Form und Farbe, Bakterien feiern Partys, die verschiedensten Tiere tun sich gütlich an unserem Körper, da entstehen Gase und Gerüche. Rückwärts und im Zeitraffer vom lebenden Körper zum Humus, der dann wieder zu was anderem wird. Ziemlich cool eigentlich. Was man aus der Abfolge und den Gesetzmäßigkeiten dieser Vorgänge für die Zeit vor dem Tod ablesen kann, damit beschäftigst du dich in deinem Berufsalltag. Die körperliche Ebene des Sterbens und des Todes ist für dich eine ganz natürliche. Keine, vor der man Angst oder Ekel empfinden muss. Wie aber schaut es mit der „menschlichen“ Komponente dahinter aus? Mit den Geschichten und Angehörigen hinter den Körpern auf dem Seziertisch? Welchen Umgang hast du dabei für dich gefunden?

Sehr offen reden und sehr genau hinschauen, was die Menschen wirklich wollen. Nicht über Gefühle reden, aber sie erkennen. Beispiele: Manche haben einen schlimmen Ehekrach, wenn ihr Kind stirbt („wäre es auf eine andere Schule gegangen, wäre alles anderes gewesen, aber Du wolltest ja unbedingt …“), manche wollen nach einem Sexualdelikt nicht die „Dummen“ oder Schwachen sein, manche wollen im Knast einfach nur weiter von ihrer Mutter oder Familie besucht werden.

Diesen Menschen sind die Spuren weniger wichtig, hier reichen oft schon Gespräche, um den Verlauf des bisher bekannten sachlich einzuordnen. Wie aussagekräftig ist der genetische Fingerabdruck in diesem Fall? Warum interessierte sich niemand für die Kleidungsfasern?

Andere hingegen möchten wirklich untersuchen lassen, ob die Erbsubstanz auf diesem neu aufgetauchten Gegenstand vom vor Jahren verschwundenen Enkel stammen kann und ob das Kind folglich vielleicht doch noch lebt. Manche streben eine Wiederaufnahme ihrer Gerichtsverhandlung an, aber dazu müssen neue Spuren her, und was „neu“ ist, entscheidet das Gericht, nicht der Verstand. Welche Spuren gibt es also überhaupt noch, die nicht schon rechtlich „verbraucht“ sind? Es gibt auch Täter:innen, die einfach nur reden wollen, weil alle sie für Monster halten.

Daher: Immer bei der Sache bleiben, immer „eindampfen“, um was es wirklich geht und was an Spuren vorhanden ist und nützt. Die Gefühle dürfen ruhig zu uns überspringen, aber sie dürfen keine fachlichen oder sachlichen Entscheidungen beeinflussen. Niemals, egal, warum und wie.

Wir Menschen schwimmen doch eh in Ozeanen aus Scheiße: Kriege, Völkervernichtungen, Ausgrenzung, Machtspielchen, Wichtigtuerei zu Lasten anderer … Wenn wir das alles an uns ran lassen würden, würde nichts mehr funktionieren. Wer noch nie die Aussagen der Menschen im Auschwitz-Prozess in Frankfurt/Main oder von Eichmann selbst und den Zeuginnen und Zeugen 1961 in Jerusalem gehört hat: bitte schön. Mal in Ruhe und ganz lange anhören. Ist alles gratis online. Dann nach vierzig Stunden, das würde ich mal als untere Grenze ansehen, prüfen, welche messbaren, prüfbaren Spuren sich außerhalb der sehr starken Gefühle ergeben und welche nicht. Wer das kann, hat verstanden, was ich meine.

Ich hab gesehen, dass es eine Totenmaske von dir gibt, die man vergoldet und signiert erwerben kann. Ist das für dich eine humorvolle Art, mit dem Tod umzugehen? Ist das die shiny, sexy Seite des Todes? Ist tot das neue lebendig?

Wüsste ich auch gerne, ist das totale Herzensprojekt unserer Grafik-Nerdin Satanka. Sie hat mir monatelang damit in den Ohren gelegen und die Maskenform professionell fertigen lassen, bemalt sie dann selbst und gießt sie auch selbst mit Spezialgips aus. Was die daran so liebt, weiß nur sie. Es gibt übrigens noch eine schöne Geschichte zu Totenmasken, einfach mal nach der Unbekannten aus der Seine (dem Fluss) googeln

Ich fand die Bilder vom Abdruckmachen witzig. Das sah aus, als hättest du warme Käsesauce mit Minzfrosting im Gesicht. Wie hat es sich angefühlt?

Nun, die Damen — Tina, meine Kollegin, Ines, meine Frau und ebenfalls Mitarbeiterin, sowie Satanka, die Grafikerin — haben nur Faxen gemacht. Ich bestimme ja sonst, was passiert. Mit einer dicken Schicht im Gesicht, blind und darauf angewiesen, dass das Atemloch nicht verschlossen wird, hatten sie mit mir ihren Spaß.

Du bist Mitglied der Transylvanian Society of Darcula, beschäftigst dich mit den Verwesungserscheinungen und der Kulturgeschichte, die hinter den Phänomenen Vampir und Zombie stecken. (Wer wissen möchte, woran man einen echten Zombie erkennt oder warum manche Tote einfach nicht still liegen bleiben können, sollte sich mal hier und hier umsehen.) Und du zeigst: Eigentlich sind das ganz harmlose Zeitgenoss:innen. Doch wir Menschen haben ein gespaltenes Verhältnis zu Zombies, Geistern und Vampiren: Wir fürchten sie, wir finden sie faszinierend, manchmal auch absurd und komisch, wir ekeln uns vor ihnen, gleichzeitig üben sie Anziehungskraft aus. Woher, glaubst du, kommt unsere komplizierte Beziehung zu ihnen?

Ich bin sogar Weltpräsident der Transsylvanian Society seit unser geliebter Chef gestorben ist. Die komischen Beziehungen sind vielfältig und ändern sich. Zombies waren zwischendurch mal ein Auffanggefäß für die Angst vor Migrant:innen, die ja angeblich auch gefährlich sind und langsam, aber sicher anrücken. Früher standen sie auch mal für psychisch Kranke, die wir oft nicht verstehen wollen, oder einfach die Angst vor Pandemien oder Epidemien. Bei Geistern schwingt oft der Jenseitsglaube mit, aber je nach Kultur verschieden: Im angloamerikanischen Raum haben die Seelen oft noch eine Rechnung offen, in Deutschland geistern sie eher ziellos herum und machen lieber ungestört im Jenseits ihr Ding. Zu Vampiren habe ich schon mehrere Fachbücher geschrieben, das ist unerschöpflich, ich sage nur Liebe, Schmerz, Hoffnung und ewige Bindung.

Noch eine letzte Frage zum Schluss: Was hat es mit dem Bücherskorpion auf sich? Ist der cool? Sollten wir Verlagsmenschen uns T-Shirts mit ihm drucken lassen?

Jawohl! Er ist supercool, und alle Menschen sollten die hübschen Tiere nicht nur auf Shirts, sondern auch lebend in ihren hoffentlich alten und verstaubten Bibliotheken haben. Die Tiere brauchen was zu fressen …