Begegnungen in Triest – Ein Ausflug mit Werner Stanzl

Gastbeitrag von Werner Stanzl

Ostern waren wir wieder mal in Triest. Wir wohnen ja nicht mehr ständig dort, was wir intensiv bedauern. Aber es ging nicht anders. Unsere beiden Töchter mussten mit der Aufgabe unserer Traumwohnung, hineingekleckst in eine Vertiefung der beinahe Senkrechten zwischen Meer und Rilkeweg von Sistiana Mare, bestraft werden. Unter dem Motto: „Geschieht ihnen schon recht, wenn wir keine Bleibe mehr haben in Bella Italia“.

Denn die Anmietung des Adlernests fanden Eva und Barbara cool. Jede Ostern, jedes Pfingstfest, jeden Sommerurlaub wollten sie da verbringen. Gekommen sind sie ein- oder vielleicht zweimal. Und das nur auf der Durchreise. Doch jetzt, wo wir sie aufgegeben haben und Hotelzimmer mieten müssen, kommen sie gerne mit. Und regelmäßig.

Und so waren wir halt wieder einmal in Triest. Eine schwache Ansage, ich weiß. Aber mit mehr kann ich zur Einladung des Haymon-Verlages, etwas zu Commissario Vossi zu erzählen, nicht dienen. Ich hoffe, das brauche ich auch gar nicht, weil alles schon in meinen Vossi-Stories steht. Und sollte mir Zusätzliches einfallen, wäre ich doch blöd, es nicht für die nächste Kabale zu sparen. Daher liefere ich aus Eintragungen meines Tagesbuchs, die mit „Ostern/Triest“ überschrieben sind.

Sie beginnen mit „Begehung Piazza Unita“.

Da wollte ich für ein neues Komplott Schauplätze begehen (das habe ich als Dokumentarfilmer so gelernt). Meine Frau bestand darauf, bei der Gelegenheit meinen Geburtstag zu feiern. Widder, genau. Ich kann’s nicht ändern. Jedenfalls ein Anlass, wie dereinst in jüngeren Jahren gutbürgerlich im Restaurant des Hotels Duchi d‘Aosta zu speisen. Doch solide Eleganz war out, Harry’s Bar war in. Das Restaurant der Edeladresse war nämlich ohne uns zu fragen vom Hotel an die Venezianischen Champagner-Jongleure verpachtet und von diesen auf schickimicki adaptiert worden. Es präsentiert sich nun als eine Art italienisches Maxim mit Moskauer Preisen. Die Menükarte bestand aus ein paar Zeilen Stakkato: „Branzino per dkg. € 7,oo“ und „Steak per dkg. € 9,oo“.

Für meine äußerst anpassungsfähige Tochter Barbara kein Problem. Die verschlingt Cheeseburger zu Cola beim Cheeseburger-Cola-Anlass mit der gleichen Lust wie Hummer und Jahrgangschampagner beim Hummer-Champagner-Anlass, Letzteres deutlich bevorzugt. Meine Frau aber zuckte bei der Lektüre des Angebots heftig und ließ die Ausgangstür nicht mehr aus den Augen.

Da ich Geburtstagsfeiern nicht mag, auch weil sich in nicht nachvollziehbarer Anmaßung die Geburtstagskinder feiern lassen, statt die Geburtstagsmütter in den Vordergrund zu schieben, war ich nicht abgeneigt, dieser Unsitte zumindest familienintern einen Dämpfer zu verpassen. Aber ein Halbpfünder-Steak um 225 Euro erschien mir dann doch zu aufwändig. Ich meine, das teure Stück für die vierköpfige Familienrunde und 1000 Euro sind futsch. Und da sind wir erst bei den Kosten für den Hauptgang.

Nun saßen wir aber schon mal und der nette junge Ober durfte nicht gleich am Beginn seiner vielversprechenden Laufbahn durch überhasteten Aufbruch desparater Gäste entmutigt werden. Und da ich zwischen den paar Zeilen der Karte eine Gänseleberpastete um 25 Euro erspäht hatte, bestellte ich viermal davon. Leider gab es dazu nicht den richtigen Wein. Man einigte sich schließlich auf einen Traminer. Zum Glück war die Flasche noch nicht entkorkt, als der Eleven gehobener Gastlichkeit anrauschte und sagte, die Foie Gras sei leider schon aus. Man hätte just heute von der Winterkarte auf die Sommerkarte umgestellt.

„Tja, dann kommen wir im Winter wieder“, beschied ich, wollte unser Minerale zahlen und gehen.

„Das geht aufs Haus,“ sagte sehr von oben herab ein dienstälterer Pinguin, der gerade an unserem Tisch vorbeischwänzelte.

Auf der Straße großes Nachweinen nach der entschwundenen Vertrautheit des alten Restaurants im d‘Aosta. Und Barbaras Darüberwischen: „Was jammert ihr? Wir haben uns 21 Euro erspart. Drei Minerale a sieben Euro.“

„Dennoch, keine besonders ermutigende Begehung“, sagte ich und entschied für einen Prosecco zum Durchatmen im Caffè Tommaseo. Das sollte den Abend retten.

Das Tommaseo wurde erstmals 1830 im Firmenregister Triests vermerkt und ist das älteste noch betriebene klassische Wiener Kaffeehaus der Stadt. Es liegt hinter der Oper. Wie das Sacher in Wien. Seine Tradition und Geschichte liest sich allerdings ganz anders: Es entwickelte sich gleich nach seiner Gründung zu einem Schmelztiegel, in dem italienische Revoluzzer eingeschmolzen wurden, um als ernstzunehmende Revolutionäre gegen die österreichische Fremdherrschaft die Gussformen zu verlassen.

Österreichische Fremdherrschaft ist eine Lesart, die ich nicht mag. Firma Habsburg und Söhne wäre mir lieber. Denn die Massen der Österreicher wurden von und in diesem Jahrhunderte währenden Familienbetrieb genauso beherrscht, wie alle anderen nichtadeligen und nichtbegüterten Bestandteile des Vielvölkerstaates.

In diesem Sinne erscheint mir die Gedenktafel an der Fassade des Tommaseos als Grenzfall: „Von diesem Caffè Tommaseo, Zentrum der nationalen Bewegung, breitete sich im Jahr 1848 die Begeisterung für die Freiheit Italiens aus.“

Ein Nationalistentreff ist das Caffè Tommaseo längst nicht mehr. Im Gegenteil: In dieser und jener Ecke wird nicht selten in schwarz-gelb geseufzt und zwischen den Fundstücken des Tommaseo aus den letzten Habsburgertagen fand ich vor geraumer Zeit auch ein Notenblatt mit folgendem Text unter den Linien:

«Serbi Dio l’Austriaco Regno,

Guardi il nostro Imperator

Nella fede gli è sostegno,

Regga noi con saggio amor!

Difendiamo il serto avito,

Che Gli adorna il regio crin;

Sempre d’Austria il soglio unito,

Sia d’Asburgo col destin!»

Ein junger Ober mit mächtig Gel in seiner Frisur klärte mich auf: „Unsere Kaiserhymne“, sagte er, Betonung auf „unsere“. Also erübrigt sich die Übersetzung. Die Abweichungen zum deutschsprachigen Original sind marginal.

Selbiger Ober hatte diese Ostern wieder Schicht. Seinem Räumkommando ist es zu danken, dass wir nach einigem Zusammenrücken vier Plätze an einem kleinen runden Thonet-Tischchen in Besitz nehmen konnten. Nach kalorienreichem Geburtstagsschmaus aus Tramezzini Rucola, Tramezzini Pomodori e Bufalo, Tramezzini Tonno und Unmengen Potato Chips kamen wir mit einer Runde am Nebentisch ins Gespräch, die die längste Zeit schon Skizzen austauschte und mal hitzig, mal akademisch darüber stritt. Ein gewisser Peter Rowell aus Dublin erwies sich als ihr Rädelsführer. Vor sieben Jahren als James-Joyce-Fan aufgetaucht, war er von Triest nicht mehr wegzudenken. Zum Beispiel als Geldsammler für ein Denkmal des irischen Schreibers, das einem seit geraumer Zeit auf der Ponterosso im Stadtzentrum den Weg verstellt. Für den Trunkenbold Joyce eine gelungene Platzierung. Ähnlich abgestellt, soll nach dem Willen eines Bürgerkomitees in Bälde auch eine Bronzefigur der Kaiserin Maria Theresia den Weg auf der Brücke verstellen. In Lebensgröße, ohne Podest, mit Swoboda und Nowak, Hinz und Kunz, Giovanni und Enrico auf Augenhöhe. Den Skizzen der Runde nach als etwas in sich gekehrte, schüchtern anmutende Spaziergängerin.

Nachdem meine Damen in Richtung Hotel aufgebrochen waren, zählte mir James-Joyce-Fan Peter zu Irish Malt Whiskey ausführlich die Großtaten Maria Theresias für die Stadt auf. Ich brauche sie hier nicht zu wiederholen, sie kennen sie ja alle. Die Geschichte vom Freihafen, über die Mole, die sie bauen ließ, um den Levantehandel zu fördern, über den Maria-Theresien-Taler, die Schulpflicht für alle und ihre Vorliebe für die Sprösslinge Lipizzas, des benachbarten Gestüts auf der anderen Seite der Grenze mit Slowenien. Ich will damit nicht langweilen. Und was darüber hinaus für den nächsten Vossi hängenblieb, verrate ich im nächsten Buch.

Ach ja: Falls auch Sie für das Maria-Theresien-Denkmal spenden wollen – es handelt sich ja um eine Privatinitiative der Bürger Triests – wenden Sie sich bitte via facebook an „comitato per l’erezione di un monumento a Maria Teresa”. Ich habe mich bereits beteiligt. Vielleicht war ich dabei ein wenig knausrig, aber ich kann ja bei meiner nächsten Begehung noch nachbessern.

Wie viel das Bürgerkomitee schon beisammenhat, habe ich im Dunst vom Irish Malt Whiskey nicht behalten. Und im nüchternen Zustand wollte ich nicht mehr fragen. Soweit ich mich erinnere, werden insgesamt 260.000 Euro gebraucht. Spenden sind also sicherlich noch eine ganze Weile willkommen.

Sammeln für ein Denkmal Maria Theresias in ihrem Gedenkjahr. Habsburg ist wieder en vogue in Triest.

So oder so ähnlich wird einem schon bald Kaiserin Maria Theresia in Triest begegnen. Aus Bronze in Lebensgröße, wie hier James Joyce.

***

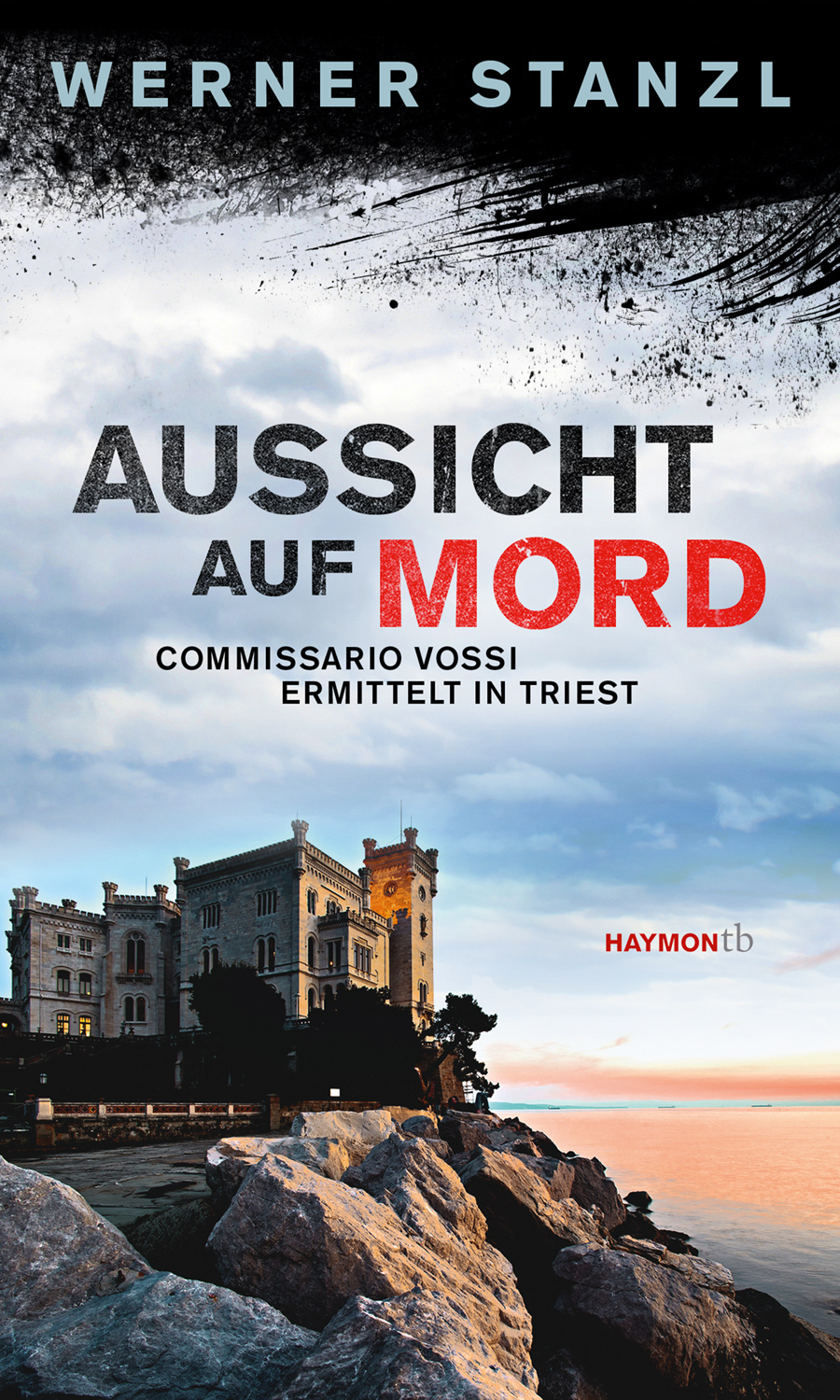

Werner Stanzl: Aussicht auf Mord. Commissario Vossi ermittelt in Triest

Wandelt mit Commissario Vossi durch Triest!

Von den sanften Weinbergen um Gorizia, die Küstenstraßen von Grado und Monfalcone hinab, am märchenhaften Castello di Miramare vorbei bis hinein ins altehrwürdige Triest führt euch Werner Stanzl in seinem neuen Triest-Krimi Aussicht auf Mord.

Zwischen Kaffeehäusern aus der Kaiserzeit, der Hafenpromenade und der Piazza Unitá, sanftenWeinbergen, kulinarischen Genüssen und der aufziehenden Bora kämpft das Friaul-Julische Ermittler-Original Commissario Vossi gegen das Verbrechen.