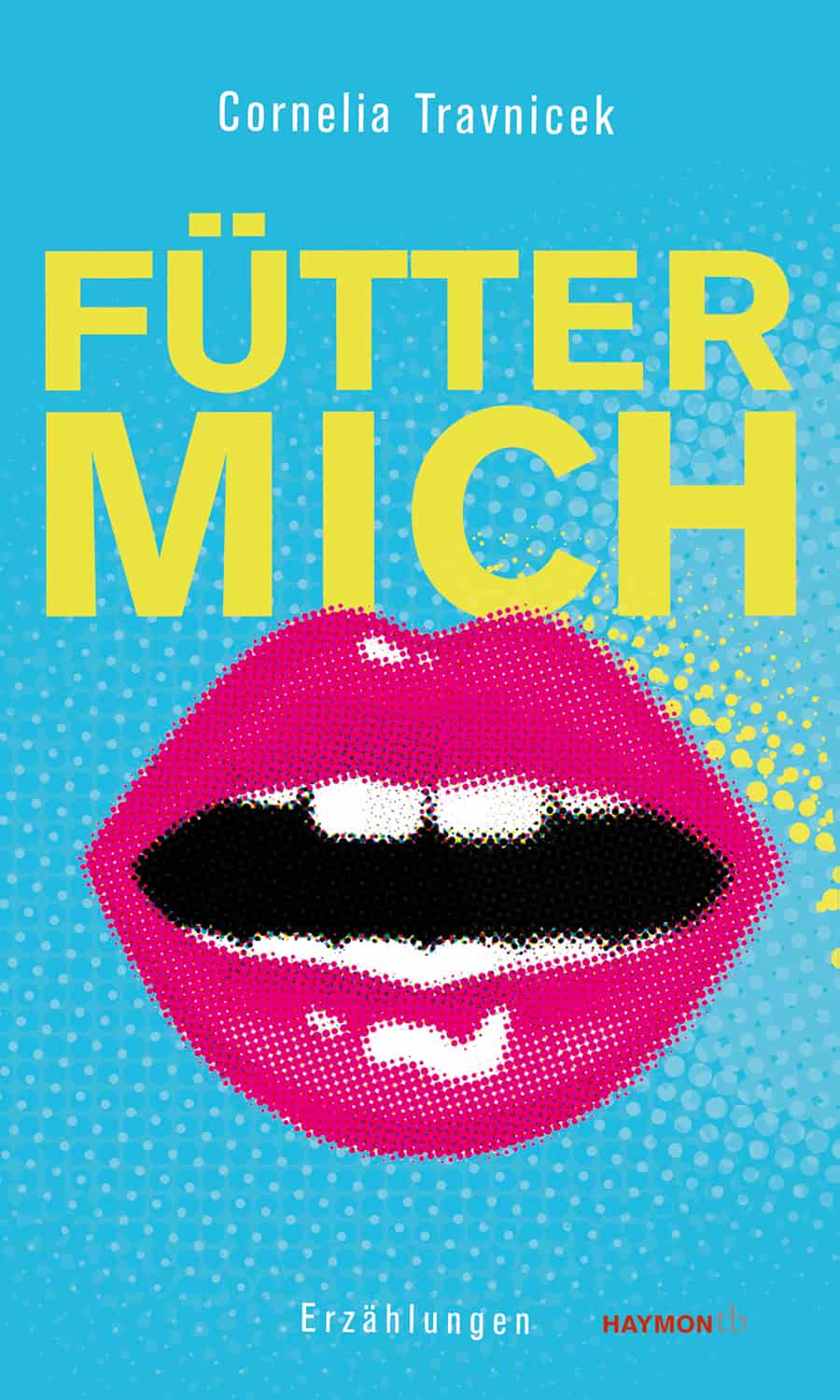

Fabelhaft, verrückt und ungeschminkt: „Fütter mich” von Cornelia Travnicek – Leseprobe

Literatur geht durch den Magen. Im Erzählband „Fütter mich” von Cornelia Travnicek ist der Titel Programm, es geht ums Fressen und Gefressenwerden – im wörtlichen wie im übertragenen Sinn. Travnicek serviert dem Leser elf berührend-skurrile Erzählungen, die der Realität gefährlich nahe kommen. Sie erzählt von Menschen, die getrieben sind vom Hunger nach den essentiellen Dingen des Lebens: Liebe, Anerkennung und Zuneigung.

Das folgende Appetithäppchen stammt aus der Erzählung „Ouroboros“.

Foto: Volkskultur NOE Lackinger

Was der Mensch alles von sich frisst, murmelte er und man konnte ihn dabei nicht richtig verstehen, der Lärm der Straßenbahn, die Leute. Was der Mensch alles von sich frisst, sagte er wieder, wenn er in der Nase bohrt, in seinen Ohren, wenn er sich am Kopf kratzt und dann an den Nägeln kaut, sagte der Mann etwas lauter, und alle taten, als würden sie nicht so genau hinhören, sie saßen ganz still. Wenn der Mensch sich die Hände nicht wäscht nach dem Urinieren, nach dem er sein Geschlecht anfasst, was er da alles von sich frisst, ging es weiter, was an den Fingern hängenbleibt, was für ein Grind sich unter seinen Fingernägeln ansammelt, wie er mit der Nahrung in den Mund geschoben wird, der Grind, was er alles von sich frisst der Mensch, Hautfetzen von seinen Fingern kaut, und so weiter. Autokannibalismus, sagte der Mann, Autokannibalismus, sagte er noch einmal etwas lauter, und niemand brauchte mehr so zu tun, als würde er nicht zuhören, sich selbst auffressen und wieder nachwachsen, fügte er hinzu, wie die Gesellschaft, schrie er hinaus und alle konnten es hören.

Ein Mädchen sah den Mann etwas seltsam an, nicht aus den Augenwinkeln, ganz unverhohlen sah es ihn an, vom wirren Haar bis zu den alten Schuhen, einmal von oben nach unten und wieder zurück sah es ihn an, dann stieg es aus.

Der Mann zog den Schleim in seiner Nase hoch, lauter als der Straßenlärm, Autokannibalismus sagte er ein letztes Mal, diesmal ganz leise, sodass niemand es hörte, sondern nur von seinen trockenen Lippen las und auf einmal sah man alles an ihm, die spröde Lippenhaut, die er mit den Zähnen in den Mund zog, das Fett in seinem glänzenden Gesicht, den Talg, der aus den Poren quoll, die Haare in seiner Nase, den Rand unter den Nägeln, den Grind, den Menschen, den Mensch in seiner ganzen Hässlichkeit. Jedes Jahr dasselbe, sagte der Mensch, der Mann, alle Jahre wieder, schnäuzte er sich, im Herbst fängt es an und hört bis Ostern nicht mehr auf, die Nase läuft, und jedem war, als hätte er ihn dabei angesehen, als er das sagte, und jeder tat wieder so, als hätte er nie zugehört, wendete sich ab.

Draußen war noch Nachmittag, außerhalb der Straßenbahn, trotzdem war der Mann bereits am Weg in sein Lieblingslokal, er hatte nicht viel zu tun, er würde einen Tee trinken, wegen der Nase, einen Tee mit Rum, wegen der inneren Wärme. Wenn ihn jemand fragte, wie es ihm ging, dann sagte er immer, dass seine Nase so schnell liefe, dass er sie bald nicht mehr einholen würde, aber keiner lachte, dann bestellte er noch einen Tee und diesmal mit mehr Rum, wegen der inneren Wärme.

Er saß in seinem Lokal, denn wenn es nach dem Recht gegangen wäre, wäre es sein Lokal, er hätte es ersessen, in jahrelanger Sitzarbeit, in vielen Nachmittagen und Abenden. Er saß also in seinem Lokal und sah in den Tee, die Nase lief ihm und er zog den Schleim hoch, er war der einzige Gast um diese Uhrzeit zwischen Mittag und Abend, eine Zeit, in der andere Kaffee trinken, aber das hier, das war kein Kaffeehaus, er war alleine. Der Wirt war in die Küche verschwunden, schon länger, das geschah öfters und störte nicht, weil ja keine Gäste da waren, außer ihm, und er konnte sich auch selbst bedienen, wenn er wollte, wenn der Wirt gerade nicht da war. Da schwang die Türe auf und ein weiterer Mann kam herein, etwas jünger als er, etwas größer als er, und er setzte sich an den Tisch neben ihm. Der Mann senkte seine Nase Richtung Teetasse, der andere klopfte auf den Tisch, er rief nach Bedienung und der Wirt kam, der Wirt kam sogar erstaunlich schnell, was den Mann mit der Nase knapp über seiner Teetasse ärgerte, denn zu ihm kam der Wirt nie sofort und schon gar nicht so schnell, und so bestellte er gleich mit, aber diesmal keinen Tee, sondern auch ein Bier bitte, ein kaltes, ja. Scheiß auf die Nase, dachte er bei sich, wie er da so saß, hinüberäugend auf das Glas und den vollen Teller des Jüngeren am Nebentisch, der dort schweigend eine Zeitung ausbreitete, deren Format eher an eine Tischdecke erinnerte. Das Bier war wirklich kalt und die Nase begann wieder zu laufen, also holte er sein altes Taschentuch heraus, eines aus Stoff, blau-weiß kariert, ein richtiges Stofftaschentuch, leicht verkrustet, und da schnäuzte er sich hinein und das Geräusch war lauter als alles im Lokal, sodass der Jüngere aufsah und ihm einen Seitenblick zuwarf, anders als das Mädchen vorher, nur kurz und abschätzend, doch der Mann griff nach diesem Seitenblick wie nach einem Anker und wollte ein Gespräch daran vertäuen.

Im Herbst fängt es an, stellte er laut fest, damit der andere nicht so tun könnte, als hätte er nicht zugehört, und es hört bis Ostern nicht mehr auf, erzählte er weiter. Der Jüngere schien nicht zu reagieren, aber ein angedeutetes Nicken konnte leicht übersehen werden, er fuhr also fort mit seinem Gespräch, seinem Monolog, der ein Dialog werden sollte. Meine Nase läuft so schnell, die läuft mir bald davon, stieß er hervor und tatsächlich kam hinter der Zeitung ein Lachen hervor, die Zeitung senkte sich und der Jüngere kam dahinter hervor, das Unmögliche fand in diesem Moment statt, das Wunder seines Lebens, ein weiteres, so wie damals die eine Frau, die das Bett mit ihm teilen wollte, den Frühstückstisch, sie war schön gewesen, blond und kühl, eine Eisprinzessin, aber alle Wunder finden ihr Ende, also beeilte er sich, dieses am Leben zu halten, suchte verzweifelt nach einem weiteren Satz, aber über den hatte er noch nie nachgedacht, ein weiterer Satz war noch nie erforderlich gewesen, darum hob er nur sein Bierglas zu einer verbrüdernden Geste und der andere tat es ihm gleich.

Sind Sie auf den Geschmack gekommen? Hier geht’s zum Buch!